6月23日は沖縄慰霊の日。沖縄には、今からちょうど80年前に大本営直轄の第32軍が配備され、その後の地上戦に突入していきました。軍の存在は、どう沖縄の社会を変え、人々を戦争に導いていったのか。沖縄のいわゆる「戦前」から80年後の「今」を考えます。

首里城の地下に「第32軍司令部壕」その構造は

火災から5年。2026年の完成を目指し再建が進む首里城。その地下にあるのが…

80年前に築かれた第32軍司令部壕。いま、保存・公開に向けた動きが注目されている。

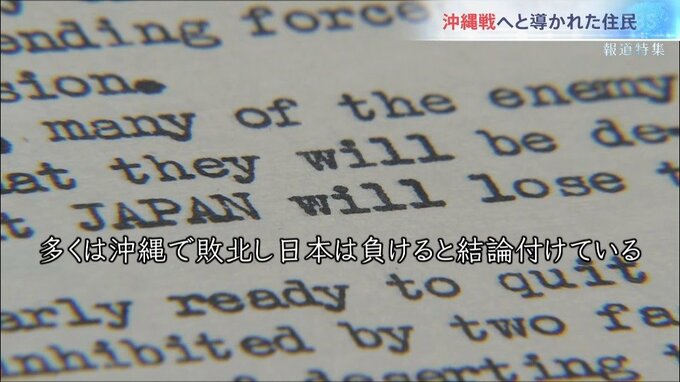

その構造を克明に記したアメリカ軍の調査報告書「インテリジェンスモノグラフ」。

仲村真さんが、そのオリジナルを入手した。

沖縄県平和祈念資料館友の会 仲村真 事務局長

「沖縄で得た情報を今後の日本本土攻略作戦のための情報として、これをまとめたんですね」

沖縄戦をどう戦ったのかを総括し、押収した資料をもとに日本軍の軍備をまとめている。

捕虜への尋問から日本軍のモラル・士気について、「国のために死ぬという精神を忘れないよう促されていた」とする一方で、「多くは沖縄で敗北し、日本は負けると結論付けている」と指摘した。

さらに、司令部壕を丸裸に。1945年5月29日に首里城を占領すると、アメリカ軍は、すぐさま中に入り調査を始めた。

それは今に続く調査の拠り所になっている。この地下壕で決められた作戦が、兵士よりも住民の犠牲が上回る、重大な結果を引き起こした。

突然、家や学校が日本軍に… 沖縄戦へと導かれた住民

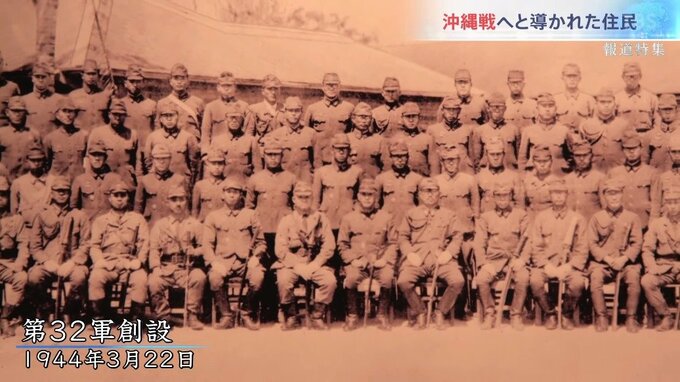

第32軍が創設されたのは沖縄戦開戦の1年前、1944年3月22日のことだ。その後、実際の配備が始まると、一気に沖縄は日本軍の色に染まっていった。

瀬名波榮喜さん(95)が入学したばかりの県立農林学校にも、突然、日本軍が入ってきた。いまも建つ校門には、無数の弾痕が残る。

瀬名波榮喜さん

「(学校は)司令部になったんです。彼らが入って来るや否や、すっかり学校生活が変わりましてね、我々は寮を追いやられました。校舎をすべて軍が接収しまして、校門の横に兵隊が二人立っておりましてね。衛兵というんですよ、兵隊が銃をもって待ち構えてるんですよ、出入りができなくなった。もう軍一色ですね」

その価値観に染め上げられた。

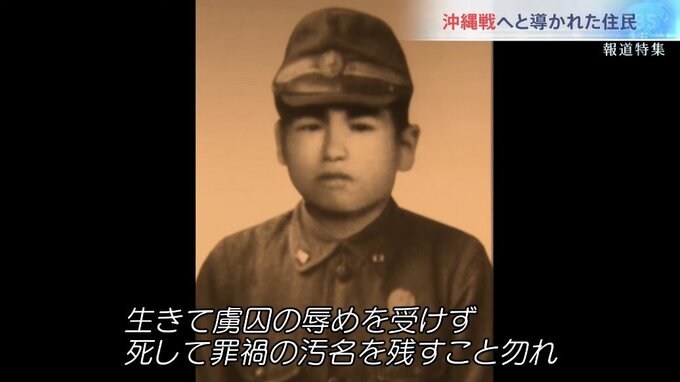

瀬名波榮喜さん

「戦陣訓というのがあったんですよ。恥を知る者は強しと、生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すことなかれと。心にしみこんでしまうまで叩き込まれる、自ら叩き込んだ」

そして、飛行場建設に駆り出される。のちにアメリカ軍嘉手納基地となる中飛行場だ。

瀬名波榮喜さん

「この地帯は農村地帯で、大豆とかサトウキビとか芋とかの生産地だった。岩山を壊しましてね、それをたたき割って、砕いて滑走路にばらまく」

さらに、いま世界遺産となった座喜味城で陣地の構築に加わった。

瀬名波榮喜さん

「空をついてそびえている松の木を、一本一本なぎ倒しました。それが終わりますと、城壁を破壊する。高射砲の砲台を造るんです」

生活も文化も破壊され、沖縄の風景は変わっていくばかりだった。

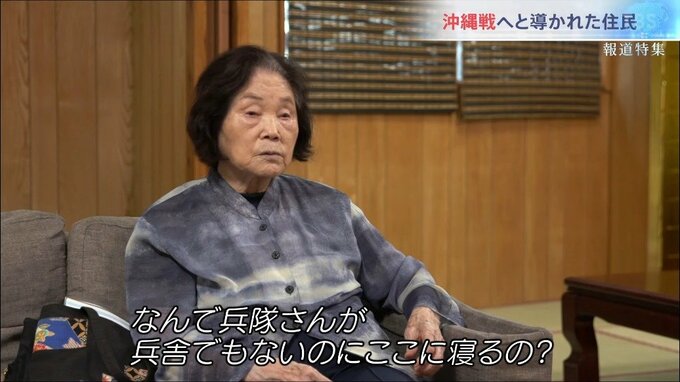

32軍が当初、司令部を置いた場所の近くに、翁長安子さん(94)の自宅はあった。当時15歳。自宅周辺に日本兵の姿が日に日に増えていった。

翁長安子さん

「朝6時になったらラッパの音が聞こえたから兵隊さんが行進するんだと。兵隊さんの行動が見えてきたんですね、射的場に行く」

ある日、軍は、軍馬を管理する32軍の獣医を自宅に寝泊まりさせ、医薬品も保管するよう求めてきた。

翁長安子さん

「いいですよ、役に立つならどうぞお使いくださいと言って、もう簡単に、父は。私は、びっくりしてなんで兵隊さんが兵舎でもないのに、ここに寝るの?って」

沖縄戦研究者の石原名誉教授は、2人の体験が表しているのは、日本軍による沖縄全島の軍事要塞化だったと語る。

沖縄国際大学 石原昌家 名誉教授

「32軍が上陸したときには、兵舎とかそんなのを準備できてなかったもんだから、民家に軍隊が同居するかたちをとる。民家だけじゃなく公民館、学校、全部軍事要塞化していく形で、要するに戦場の村化していくわけですね」

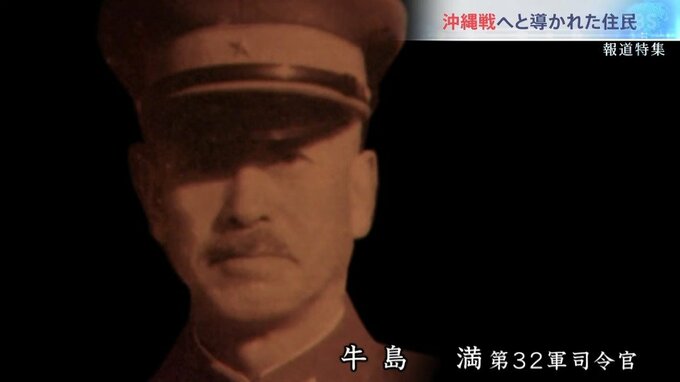

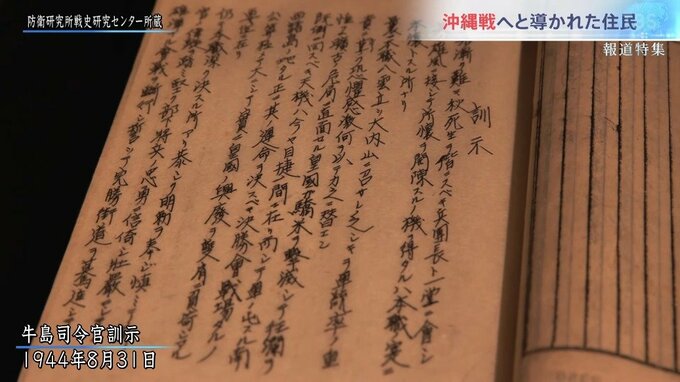

その過程で着任したのが、第32軍司令官・牛島満である。沖縄戦開始の7か月前。牛島は、すべての兵団長に、こう訓示した。

「現地物資を活用し一木一草といえどもこれを戦力化すべし」

「地方官民をして喜んで軍の作戦に寄与し進んで郷土を防衛するごとく指導すべし」

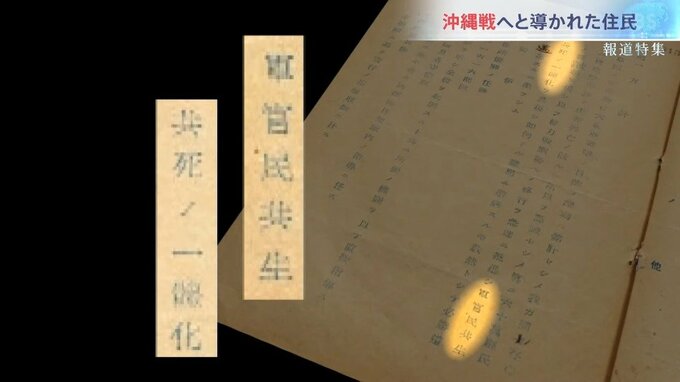

さらに、極秘の印が押された県民指導要綱に示した大方針が「軍官民共生共死の一体化」。

それからの新聞には、「軍官民一体」の文字が目立っていく。徐々に、軍と運命を共にする空気は醸成され、確実に県民のなかに刷り込まれていった。

瀬名波さんは、予科練=海軍飛行予科練習生に進んだ友にあこがれた。

瀬名波榮喜さん

「『若い血潮の予科練の~七つボタンは桜と錨~』この歌を歌って、さあ、あこがれの予科練へ、と手を挙げたのが、羨ましくてしょうがなかったですよ」

さらに、当時の空気を語る。

瀬名波榮喜さん

「戦死者が出た時どうなるか。これも大きな戦意高揚に貢献していると思う。沖縄戦前は戦死者が出ると村葬ですよ。ああいうふうに死にたいなという気持ちを持たせるんですよ、若い連中に。これほど名誉なことはありませんと。もう全部がそういうムードに浸ってるんですね」