ついに見えてきた「秩序」

報告書では〈気象に関する防災情報〉の体系と名称の改善の方向性が複数示されているが、その中で最も重要なポイントは、「警戒レベル相当情報」の体系を整理するにあたって、情報名に「警戒レベル」と「現象・災害の危険度」に応じて統一性・整合性を持たせたことだ。

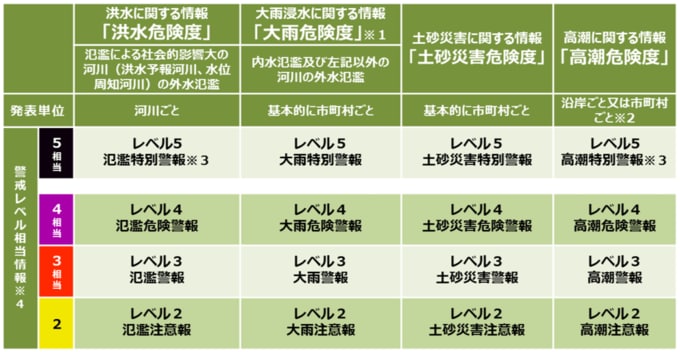

図-4のヨコ軸は4種類の現象・災害(左から「洪水」「大雨浸水」「土砂災害」「高潮」)の危険度を、タテ軸は警戒レベル(上から危険度の大きい順に5~2)を示している。

ヨコ軸の、例えばレベル5相当の行を見ると、どんな現象・災害であっても情報名にはどれも「特別警報」が付いている。同様に、レベル3相当の情報名にも一貫して「警報」が付いている。

一方、タテ軸の、例えば大雨危険度の列を見ると、情報名には上から危険度の高い順に「特別警報」「危険警報」「警報」「注意報」が付いている。他の危険度も同様で、情報名がレベルごと、もしくは現象・災害ごとに変わったりすることはなく、確かに統一性・整合性がある。

この整理によって、“カオス”を“コスモス”に変えることができるのか。

前述の矢守座長も「すべて同じ表現形式で統一できたということは、シンプルでわかりやすい表現への大きな一歩になったと思う」と、手応えを口にした。

まだ先の話だが、〈気象に関する防災情報〉に秩序がもたらされる兆しが、ようやく見えた気がしている。

とはいえ、検討会で決めなければいけない重要なテーマはほかに幾つもあった。

・日本語が先か、「警戒レベル」が先か。

・「危険警報」(新しい情報名)を採用するか、しないか。

・大雨浸水に関する情報の冠は「大雨」か、「大雨浸水」か。

次回は具体的な情報名について、意見が大きく分かれた論点や決まった経緯について詳述する。

〔筆者プロフィール〕

福島 隆史

TBSテレビ報道局解説委員(災害担当) 兼 社会部記者(気象庁担当)

日本災害情報学会 副会長

日本民間放送連盟 災害放送専門部会幹事

気象庁「防災気象情報に関する検討会」委員