実際に家計調査に協力中の方に話を聞くことができました

Q.家計調査に選ばれたのは初めてですか?

「2回目です」

Q.2回選ばれることもあるんですね!前回はいつ?

「2018年の夏以来の6年ぶりです」

(同じ調査区には一定期間再選定されないように配慮されているそうです。今回お話を聞いた方は前回とは違う調査区の住所に引っ越しされたため、たまたま選ばれたのかもしれません)

Q.前回との変更点は何かありますか?

「前回の調査では回答が手書きのみでしたが、今回の調査ではPC・スマートフォンを使用できるようになりました」

(2019年12月からは全国でオンライン調査が開始)

「外出先でもすぐに入力できますし、レシートを撮影して送信する仕組みがあり、専門のオペレータによる代行入力サービスや、文字認識による自動入力を使用することもでき、前回と比べて負担は大幅に軽減されている印象です。まとめ買いなどで一度に大量の商品を購入した場合、手書きで対応した前回の調査では手首が痛くなることがありましたが、今回は自動・代行入力やキーボード入力で対応できるので、格段に楽になりました」

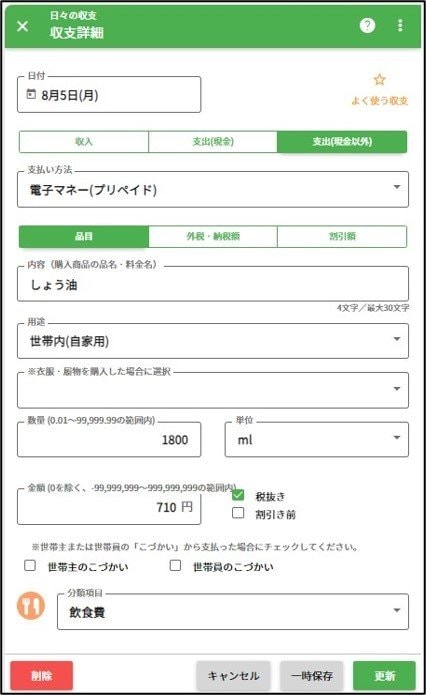

Q.具体的な記録方法について教えてください

「初めの1か月は食料品の量を測定して記録する必要があります。生鮮食品はグラム単位、高知県民になじみ深いアルコールなどはml単位などで記録する必要があり、必要に応じて調査開始時に配布されたキッチンスケール(返却不要で調査後も使えるとのこと)で量って記入します」

Q.ぶっちゃけ、めんどくさい…?

「いいえ!最初の1か月の計測は、うっかり忘れかけることもあり少々手間がかかりますが、日ごろから家計簿を残している場合はさほど負担には感じないように思います。また、普段お金の流れを気にしない方には、普段いくら・どのようなモノ・コトにお金を使っているかが目に見えるので、無駄遣いの反省などにも役立つかもしれませんね。私たち夫婦は楽しんで取り組ませてもらっています」

家計調査は、政策立案の際の基礎資料になり、国民の生活の実態を正しく把握するために地味な調査が実施されていることが分かりました。あなたのお家もひょっとしたら調査対象になるかもしれません。選定される確率はかなり低いので、選ばれた際はラッキーかも。楽しみながら調査に協力してみてはいかがでしょうか。