「大増税と大幅な歳出削減は今まで財政破綻した国はどこも経験している」

終戦からおよそ半年の1946年2月17日。

朝日新聞の1面に『預金引き出し制限』の見出しが躍った。

その下には『今日から預金封鎖 解除は財産税徴収後』とあり、社説には『危機克服に協力せよ』とあった。

つまり、財政難だから国民は私財を惜しまず協力しろということだ。

戦時中ではない、戦後実際にあった施策だ。

しかし、この当時より今の日本は財政的に危ないという。

実は日本の財政が破綻した場合の対処を研究しているところがある。話を聞いた…。

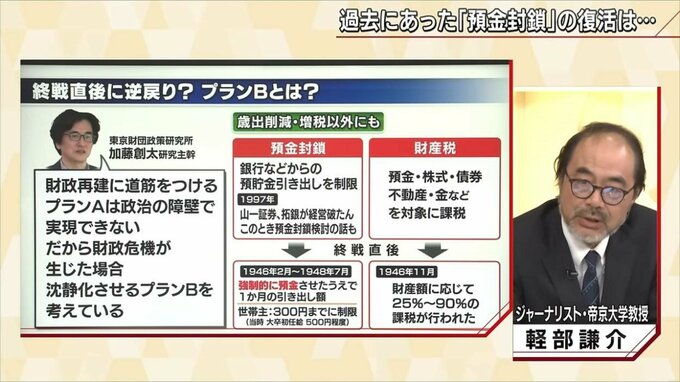

本来あるべき財政再建に向けたプランAが政治の障壁によって実現できないので、仕方なく財政危機の被害を最小限にすべくプランBを研究しているという…。

東京財団政策研究所 加藤創太 研究主幹

「(日銀の国債保有率が50%を超える日本が財政危機に陥るとすれば)おそらく長期金利が暴騰する、あるいは円が暴落する。…そしてハイパーインフレが生じ…。それくらいを想定しています。

まず国の予算が枯渇してきますね。公共サービスもどんどん減ってしまう。円安が進むとも国民も窮乏します。物価がめちゃくちゃ上りハイパーインフレになります、そうすれば国民生活が行き詰まる…。年金生活者の年収ってのは実質的に大きく目減りする…。」

そうなった場合政府はどんな手を打ってくるのだろうか…。

東京財団政策研究所 加藤創太 研究主幹

「大増税と大幅な歳出削減は今まで財政破綻した国はどこも経験していること。そういう時の大増税とか大きな歳出削減は絶対に経済に負の影響を与える」

戦後の日本では預金封鎖と財産税が実施された。

預金封鎖は銀行から引き落とせる金額が制限されるもの。

財産税は預金・株式・土地など保有資産に25%から最大90%の税率を課した。

東京財団政策研究所 加藤創太 研究主幹

「預金封鎖と財産差し押さえとなると必ず法的根拠が必要になりますので、たぶん新しい法律が必要になる可能性がある…」

戦後実施された財産税については、憲法上あり得ないというのは時事通信社でニューヨーク総局長、解説委員長を歴任した後、現在帝京大学の教授でもあるジャーナリスト、軽部謙介氏だ。

ジャーナリスト 軽部謙介 帝京大教授

「財産税は憲法に保障された財産権の侵害だと言える(中略)改正日銀法を内内で検討する時に、何故日銀は金融引き締めをするのかという時に、それはインフレを防ぐためだと。じゃあ、何故インフレを防ぐのかというと、憲法論的に言えばインフレは国民の財産権を侵害する…ということで日銀の役割は大きいと…」

1946年は新憲法発布前だったのでできたが、今財産税を課すなら憲法改正が必要になるという考えだ。

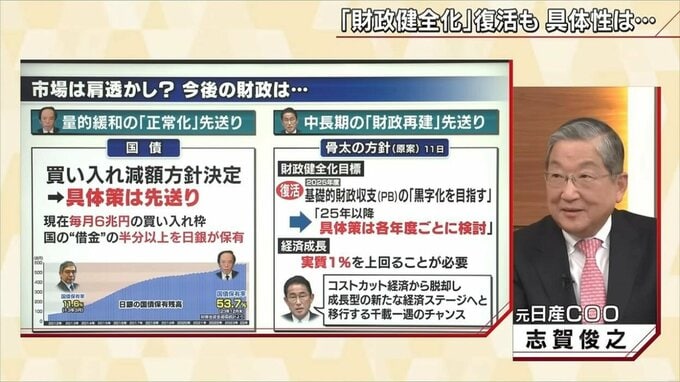

それにしても、そもそも政治の障壁でプランAが進まないから云々という出だしが間違っているのではないだろうか?元日産COO志賀俊之氏は言う。

元日産COO 志賀俊之氏

「とにかく借金減らさないと…。一番大きいのは生活に対する将来不安がある。すると消費意を抑えてしまう。せっかく賃金を上げて、インフレを2%にしても消費が伸びなければまたデフレに戻ってしまう。…借金を減らすって政府がしっかりやっていく必要がある」