近い将来発生が予想される宮城県沖地震に備え、いま何をすべきか。専門家は、古い木造住宅の耐震化を進めることが重要と指摘します。

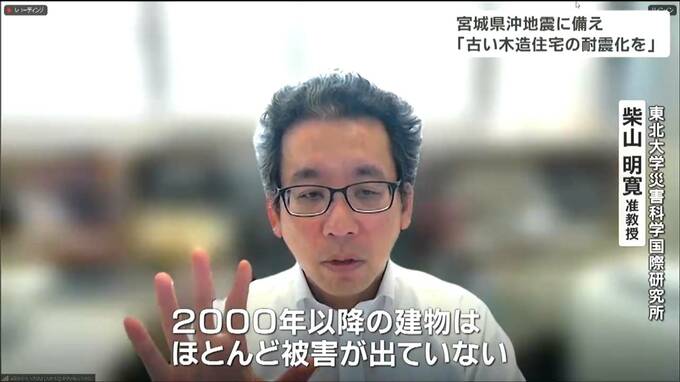

東北大学災害科学国際研究所 柴山明寛准教授:

「2000年以降の建物はほとんど被害が出ていない。新しい基準で作られたものと古い基準でつくられたもので被害の明暗がわかれる」

地震工学を専門とする東北大学の柴山明寛准教授。1月の能登半島地震では、1981年以前の古い木造家屋が多く倒壊していたとして耐震改修工事の重要性を指摘します。

東北大学災害科学国際研究所 柴山明寛准教授:

「(能登では)重い屋根が多いというところと、1981年以前の建物が多く存在していた。ここまでの建物の倒壊率は近年の災害ではみられない。高齢化している方々が住んでいる建物は、なかなか耐震改修に踏み切れない」

宮城県によりますと、2018年時点で県内の耐震化率は92パーセントとなっています。柴山准教授は、どの年代に建てられた建物でも定期的な確認が必要と呼びかけます。

東北大学災害科学国際研究所 柴山明寛准教授:

「1981年以前の建物に関しては耐震診断をしていただいて建物が弱いとなれば補強していただく。1981年以降の建物に関しても宮城県は地震が何度も襲ってくる場所なので、建物が弱くなってきている。目に見えないところは工務店や住宅を建てたところで一度みてもらい確認してもらえれば」

1981年5月以前に建てられた木造住宅について県内の各市町村では、「耐震診断」や「耐震改修」の補助制度を設けていて利用を呼びかけています。