高度成長期を支えた団塊の世代が75歳以上となり、日本は未曾有の高齢化時代を迎えます。医療・介護体制の維持、社会保障費の増加、働き手不足など、経済活動への影響は計り知れません。しかし、高齢者の知見を活かした活躍や企業の新たな採用活動が未来を切り開く鍵となるかもしれません。超高齢化社会を乗り越えるための具体策と希望を探ります。

【住吉光アナウンサー(以下:住)】「長崎の暮らし経済ウイークリーオピニオン」平家達史NBC論説委員(以下:平)とお伝えします。

【平】今回のテーマは 「2025年問題 超高齢化社会」です。

【住】前回のこのコーナーでは、DX化における「2025年の崖」を取り上げましたが、まだ「2025年」に何か問題があるのでしょうか?

【平】今回、取り上げるのは超高齢化社会の到来による様々な問題です。

2025年問題と超高齢化社会の現実

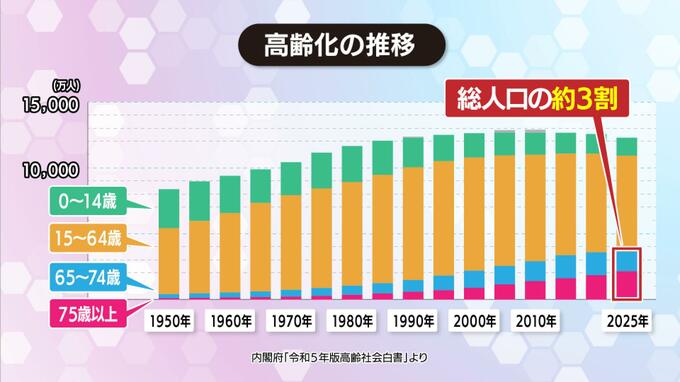

来年2025年は日本の高度成長を支えた「団塊の世代」全ての人が75歳以上の後期高齢者となり、これにより国民の2割近くが75歳以上の後期高齢者になります。

さらに、65歳以上は約3割になります。

これまでは、高齢化の「スピード」が問題になっていましたが、今後は、人口が減少していく中で、高齢化比率の「高さ」が問題になってきます。

【住】高齢化比率の高さがどのような問題を起こすのでしょうか?

【平】指摘されているのは、

▼ 医療・介護体制の維持の困難化

▼ 社会保障費の負担の増加

▼ 働き手の減少(人手不足)

▼ 後継者不足による休廃業の増加 などで、これによって経済活動が縮小する、つまり、このままでは《国力が低下する》ということです。

【住】どれを取っても、かなり深刻な問題ですね。

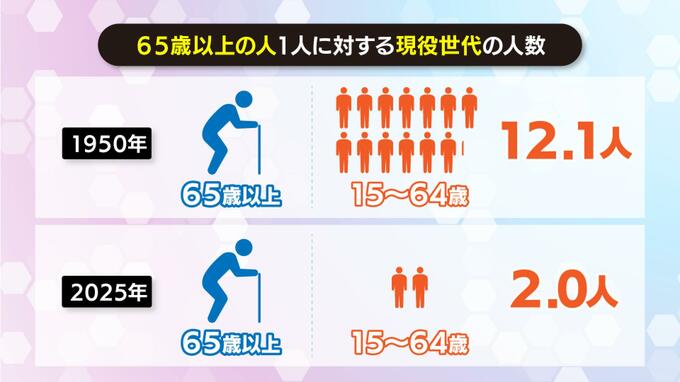

【平】高齢者が増え、労働者人口が減りますから、社会保障制度を支えている現役世代の負担が増えることにもなります。

因みに、65歳以上の人 1人に対する現役世代の人数は1950年は《12.1人》でしたが、2025年は《2.0人》になります。また、働き手も減少しますので、人手不足もさらに深刻化します。

人手不足については、DXや外国人の活用も大切な論点ですが、特に製造業や建設業のような技術を必要とする業界では深刻です。現在、若い世代が育たないままベテランの技術者が退職していくという状況が続いています。