コミュニケーションを円滑に 自腹で翻訳機を購入

一方、中国から転入してきたホさん。コミュニケーションを円滑にしようと、松下さんは2万円の翻訳機を自費で買ってきた。

教育委員会から学校に支給された翻訳機は、中国人の児童5人に対し1台だけだったからだ。

昼休み。松下さんはホさんを校庭に連れ出し、クラスの輪に入れるように気を配る。

松下さん

「おー。ホさん、もう馴染んどる。よかったよかった」

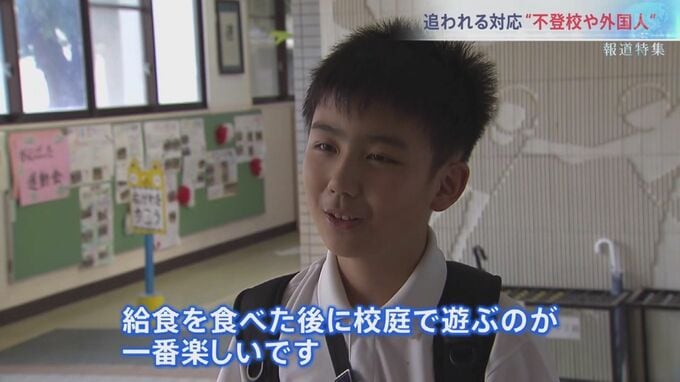

ホさん

「(学校で何をしているときが楽しいですか?) 給食を食べた後に校庭で遊ぶのが一番楽しいです」

気がかりなのは、ホさんだけではない。日夏詩さんがまた学校に姿を見せなくなった。夜更かしが続いているようだ。

翌朝、松下さんは様子を見に行くことにした。

松下さん

「おはようございます。どうですか?すみません」

日夏詩さんの母親は、ただでさえ忙しい松下さんに申し訳なさを感じていた。

母親

「行かせないとなと思って。本人が休み癖がついているから。午前中だけでもいいから…」

松下さん

「そうですね。とりあえず登校して、本人が帰りたいって言ったら帰る。そっちの方ができるだけ学校に来てくれる日を増やした方が…」

松下さんは毎朝、出勤前に日夏詩さんを迎えに来ることを提案。母親と日夏詩さんも受け入れた。

松下さん

「朝ごはん食べてないん?」

日夏詩さん

「うん」

松下さん

「きのう何時に寝たん?」

日夏詩さん

「午前3時」

松下さん

「いつもより早いやん。何してたん?」

日夏詩さん

「ゲーム」

松下さん

「ちょっとな、朝から走っちゃおか。あのさ、帰りたくなったらすぐ言い。無理せんでいいから」

学校に足が向かない理由は子どもによって、ひとりひとり違う。登校することを無理強いはできないが…。

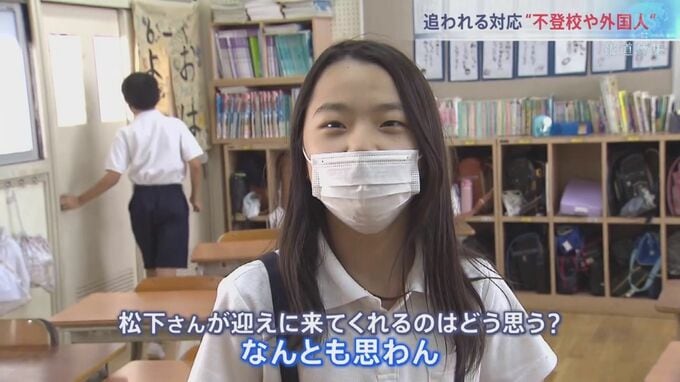

日夏詩さん

「(松下さんが迎えに来てくれたのはどう思う?)なんとも思わない。(松下さんが来たら行こうかなと思う?)いや、友達おるからいこうかなと思うだけ」

松下さんは友達が多く楽しそうに過ごす日夏詩さんの様子から、あえて学校に来るよう促すことにした。教室が日夏詩さんの居場所のひとつだと感じ取って欲しい。

松下さん

「絶対に無理したらあかんからな。それよりも毎日来てくれる方が嬉しいから。よく頑張っているよ」

この日、日夏詩さんは給食を食べ、最後の6時間目まで授業を受けた。

不登校や休みがちな子どもの状況は他の教員たちと共有している。

松下さん

「出勤前にお迎えに行って、午前8時くらいに行って、そこから家出るところから(学校の)下まで一緒に来ている。夏休み明けは午前4時に寝ているということがあった。ふらふらやった」

教頭

「子どもがきのう何時に寝たかを言ってくれるの?」

松下さん

「正直にいってくれます」

こうした会議は長時間にわたることもある。公立学校の教員には月給の4%が支給される代わりに残業代は出ない。中央教育審議会の特別部会は5月、4%を10%以上に引き上げるなどの提言をまとめた。

しかし、現場からは「残業時間の削減にはつながらない」などと批判の声もあがっている。

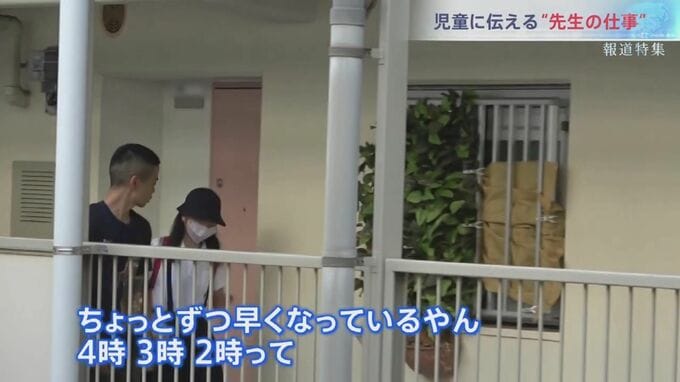

松下さんは日夏詩さんのお迎えを毎日続けていた。

ちょっとした変化も松下さんは見逃さない。

松下さん

「早くなったやん。きのう何時に寝たん?」

日夏詩さん

「午前2時」

松下さん

「ちょっとずつ早くなっているやん。4時が3時、2時って。何してたん?ゲームしてたん?」

中国からやって来たホさんはひらがなを覚え、漢字の読み書きができるようになった。クラスにも馴染んできている。

松下さん

「できなかったが、できるようになったときの喜びようが、ものすごいんですよね。こんなに喜ぶんやと。こんなに喜んでくれるんやって。子どもが喜んでくれる姿を見て、こっちも嬉しくなる。ああ教師になってよかったなと思う瞬間ですね」