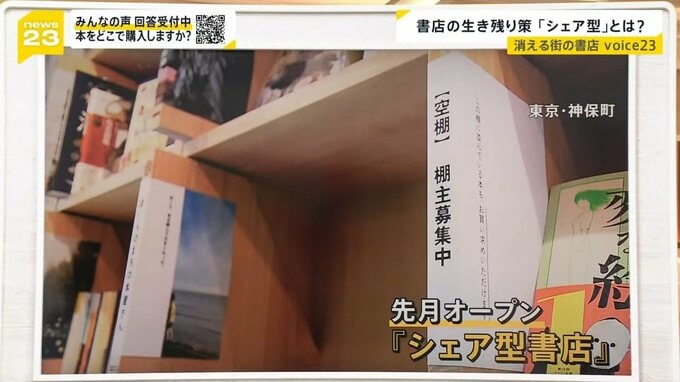

書店の生き残り策「シェア型書店」とは?

小川キャスター:

今村さんも新しい形態の書店をやられているんですよね。

今村翔吾さん:

「シェア型書店」という形で、1個1個の棚が1人の本棚。個人が借りていたり、早川書房など法人が借りていたり、マンションやアパートみたいな感じで「みんなで地代を割ろう」みたいな。

僕は地方にシェア型書店と普通の書店の複合型で、地元の企業などのPRの場で、地代だけでCSR的に、あるいは広告的にやっていくことにより、生き残っていく道はあるのではないかと思い、1年間ぐらい研究してやりました。

小川キャスター:

「本を出したい」という人は多くいるんですか?

今村翔吾さん:

結構います。本当に趣味で自分の本棚を見てほしい、という動機の人もいます。

藻谷浩介さん:

素晴らしいですね。「自分はこういう本を読んできた」「他の人もぜひ読んでほしい」という文化をお互い見せ合うことは重要です。

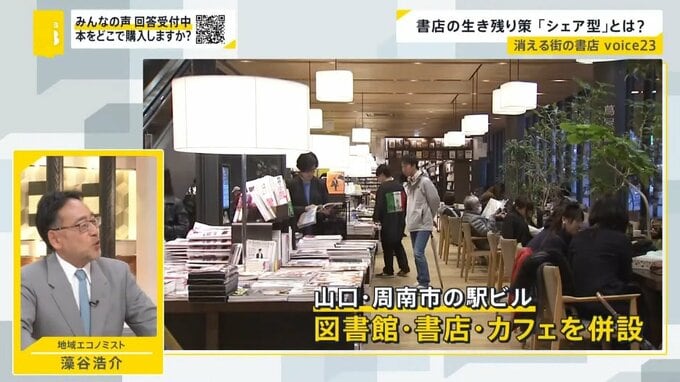

山口県周南市では駅ビルを「駅前図書館」という名前にしていますが、実は図書館の分館で本体は本屋です。図書館ではなくて本屋さんでちゃんと本も売っています。カフェも併設しています。

やはり図書館だけだと赤字でできません、本屋さんだけだと成り立ちませんが、本屋をメインにして図書館部分で一部お金を入れると、図書館としては安くできるし、本屋としても経営が助かっている。

実際に驚くほど人が来ています。車社会で店がなくなってしまった中心市街地ですが、ここだけ本当にみんな集まっています。田舎だからできない、ということはないです。渋谷の方がむしろ本屋がなくなって困っています。

今村翔吾さん:

「図書館と書店の並立」というのは今かなり模索されている部分で、図書館で人気の本は200人待ち、300人待ちになります。図書館でアンケートをとると、「それをそのまま書店で買いませんか?」と勧めたときに、大体半分ぐらいの人は買うらしいです。こういう形もいま流行ってきています。

小川キャスター:

移動式の本屋さんなどもありますし、いろんな形態があって、書店も様変わりしてきていますね。

今村翔吾さん:

例えば、図書館の本はフィルムのようなものが貼ってあります。あれはもちろん無料ではなく、300円ぐらいします。そういったものを現実問題、街の書店に負担しろという状況になっているので僕たちは図書館に納品できない。だから大手のみが、という形になっているなど、いろんな問題があります。

藻谷浩介さん:

僕が思ってるよりも、本には力があるのかな、と。人を集める力があるのではないか、と思います。