京都府では新型コロナウイルスの急拡大に伴いコロナ病床の使用率が高くなっています。7月5日時点では15.3%でしたが、約1か月後の8月4日時点では54.6%と大幅に上昇。また重症病床の使用率は7月5日時点で0%だったのが8月4日時点で27.5%となっています。そして病床のひっ迫が直撃するのが救急医療です。“すでに医療崩壊を起こしている”という声もある救急現場の今を取材しました。

「今は災害医療の状態」…『洗体室』でも発熱患者を診察

8月上旬の宇治徳洲会病院(京都・宇治市)の救命救急センター。次々と患者が搬送されていました。1人の患者に対して2人の医療従事者が交互に心臓マッサージを行っている様子もみられます。救急医療の現場はかつてないほどひっ迫しています。

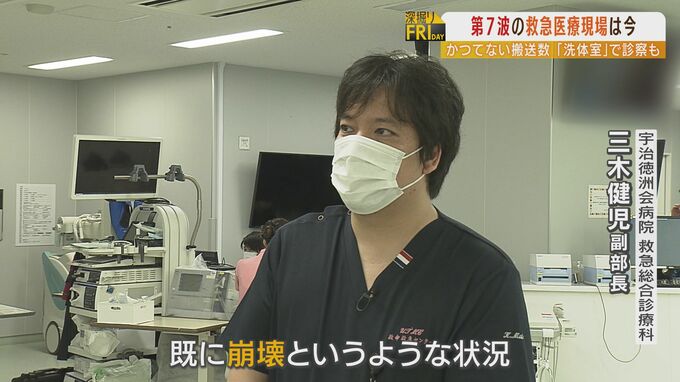

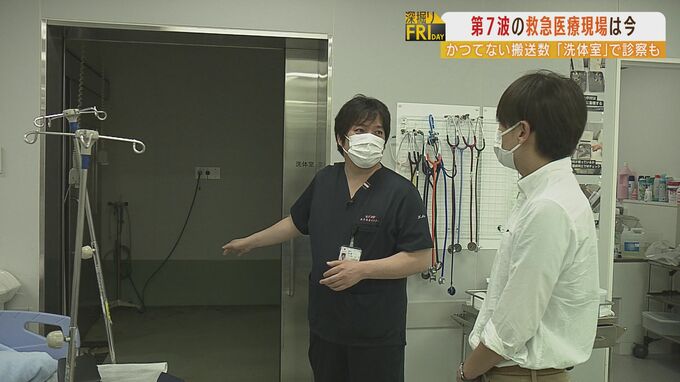

第7波の救急医療現場の状況を救急総合診療科の三木健児医師に聞きました。

(宇治徳洲会病院・救急総合診療科 三木健児副部長)

「第6波は非常にしんどかったんですけれども、その時期で搬送数は1日45件でした。それが第7波の今は1日60件まできています。非常に救急医療もひっ迫という状態じゃなくて、すでに崩壊というような状況にきているというふうに思います」

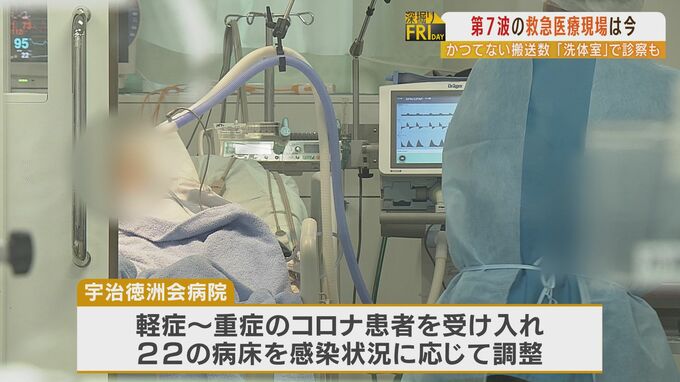

この病院では軽症から重症までのコロナ患者を受け入れていて、22あるコロナ病床は感染状況に応じて調整しています。搬送された患者が処置を受ける救急センターには発熱患者を受け入れる部屋が3つありますが…。

(宇治徳洲会病院・救急総合診療科 三木健児副部長)

「3つが埋まれば本来であれば発熱患者さんは取れないんですけれども、もう今は災害医療の状態なので、洗体室(※患者の体を洗う部屋)を使用。診察スペースになってないんですけれども、第7波は発熱患者さん用の診察スペースとして使っています」