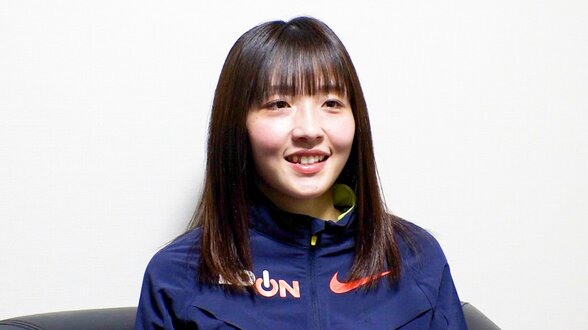

ウが安定した強さを身につけたきっかけは東京五輪

ウも安定性という点で世界でも屈指の選手に成長した。13年世界ユースに優勝し、14年の世界ジュニア3位と若い頃から世界的に活躍。シニアになってからは16年リオ五輪と17年世界陸上は予選落ちしたが、21年東京五輪で4位に入賞すると、22年世界陸上オレゴン大会で銀メダルを獲得した。

17年以降のシーズンベストと2m30以上を跳んだ試合数は、手元で調べた範囲では以下のようになっている。

17年:2m30(2試合)

18年:2m30(1試合)

19年:2m24

20年:2m30(1試合)

21年:2m35(2試合)

22年:2m36(9試合)

23年:2m35(7試合)

2m30以上の試合数は、22年から格段に増えている。その理由を前日会見で質問すると以下のような答えだった。

「東京五輪(2m35)がキッカケでした。東京五輪前は、ケガも多かったことが1つ理由として挙げられます。東京五輪以降はケガがほとんどありません。もう1つは計画的なトレーニングを行うようになったことです。その結果2m30以上の記録を安定して残せるようになりました」

おそらく東京五輪へのプロセスで、学べたことがあったのだろう。高いレベルのトレーニングを行うために、生活も意識を高く持って送るようになったと推測してよさそうだ。「東京五輪と同じ国立競技場で跳躍できることにワクワクしています。東京五輪を思い出しながら、明日はベスト記録を出したい。パリ五輪では金メダルを目指して頑張ります」

日本にも世界陸上オレゴン8位の真野友博(27、九電工)と、世界陸上ブダペスト8位の赤松諒一(SEIBU PRINCE)がいる。真野と赤松は21年以降に国際レベルに成長した選手なので、ウにはほとんど勝っていないが、赤松が唯一、昨年のアジア室内優勝時にウを破っている。

しかしリオ五輪代表だった衛藤昂(33、神戸デジタル・ラボ)は、国際大会に出場していた時期が世界陸上入賞コンビより早く、19年が最後の対戦だがウに6勝3敗と勝ち越している。ゴールデングランプリでは15、17、18年と3戦全勝だ。

ウの圧倒的な優位を今大会で覆すのは難しいかもしれないが、隣国のウを目標にレベルを上げることで、日本の走高跳も世界とも戦うことができるようになるはずだ。日韓の走高跳選手たちは、GGPを有効に活用したい。