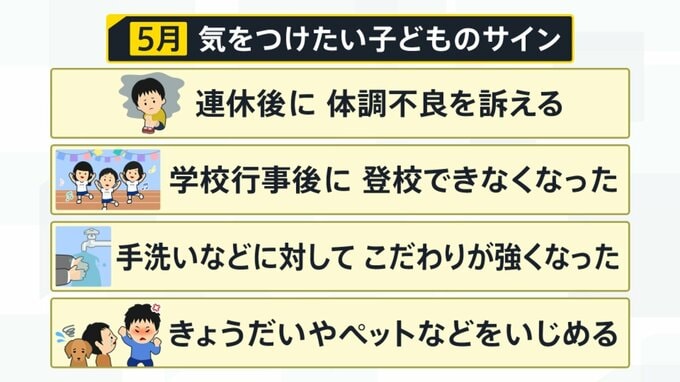

5月に気を付けたい「子どものサイン」

藤森キャスター:

特に5月に入って気をつけたい「子どものサイン」があります。

▼連休後に体調不良を訴える

▼学校行事後に登校できなくなった

▼手洗いなどに対してこだわりが強くなった

▼きょうだいやペットなどをいじめる

手洗いなどに対してこだわりが強くなる、というのも危険信号なんですか?

石井しこうさん:

これはコロナ禍以降、すこし増えました。強く言うと強迫神経症が始まってるような感じなんです。手洗いなど、何かこだわりが止められなくなってしまうという感覚です。

小川キャスター:

こうしたサインが現れたとき、どういう対応をしていくのが一つの正解なんでしょうか?

石井しこうさん:

もちろんケースバイケースですが、やはり私は「休ませてあげてほしい」と思います。思いますが、親の立場を思うと、いきなり「休んで」とは言いづらいので、子どもが例えば「行きたくない、苦しい」と訴えたら、まず“生返事で返す”。「ふーん」とか「ほー」とか。

学校に登校できるような、頑張れるような「魔法の言葉」を探してしまいがちですが、そういう言葉は無いので、「生返事で返して子どもの様子を見る」というのが、実戦的にはすごく効きますね。

浜田敬子さん:

私の友人で子どもが不登校という人が何人かいます。最初は「いいよ休んで」と言いますが、長くなると「どうしていいのか」と親がすごく悩み、実は親が相談に行けない、どこに相談していいかわからない、という声を聞きますが、どうしたらいいですか?

石井しこうさん:

本当は長くなっても大丈夫なんです。昼夜逆転したり、たくさんゲームしたり。でもやはり大丈夫なんです。

「親がどうしたらいいのか」ということを、親自身がどっかと繋がって学ぶ。絶対1人では無理なので。親だけだと追い詰められますし、親自身にすごいプレッシャーが強いです。

浜田敬子さん:

最近、悪質なのは「引き出しビジネス」というのがあります。要は、引きこもりの人を部屋から出してくれる、ビジネスなんです。そこに頼って、さらに子どもがつらい状況になる、という話もありますよね。

やはり、親の会などに入って「情報交換をして『大丈夫』と言われて安心しました」という話を聞きます。

小川キャスター:

「12時になったらピークを迎える」とおっしゃってましたが、子どもの中でもつらい思いをしている人もいるかと思います。石井さんから何かメッセージとして伝えたいことはありますか。

石井しこうさん:

自分が不登校になったとき、本当に絶望の淵にいました。「これで人生なくなっちゃった」と思いました。あれから30年経ち、不登校の友人もいますし、いっぱい取材してきて、どうなったかっていうと、結構みんな普通のおじさんかおばさんになってるんですよね。

学力と協調性とか、いろいろな事に悩んでいましたが、いま痛風に悩んでます、というのが一番で、だから「ぜひ安心してください」というのは言いたいですね。

浜田敬子さん:

社会との接点をどうやって取り戻したんですか?

石井しこうさん:

私はフリースクールに行ったのが一番大きかったですが、みんなボチボチ社会との接点を持っています。