宮崎県内の病床使用率は、どんどん上昇していて、50パーセントを越えています。入院している人は、県内で162人となっています。

この数字だけでは、なかなか分かりにくいと思うんですが、実際、新型コロナの入院者を受け入れている県内の医療機関は、いまどういう状況なのでしょうか?実態を取材しました。

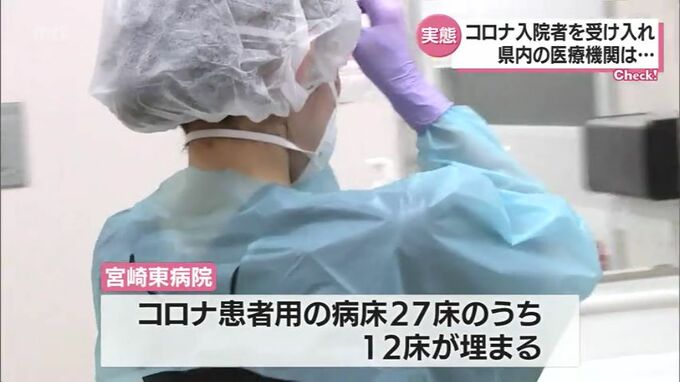

宮崎市の宮崎東病院。呼吸不全があり、酸素投与が必要な「中等症II」までの新型コロナ患者を受け入れる重点医療機関です。

(宮崎東病院 伊井敏彦院長)

「駐車場からここに患者さんを誘導して、こちらで待ってもらう。ここには陰圧装置をつけてます」

病院の外に設けられたこの場所は、自宅などで療養中のコロナ患者について、入院が必要かどうかを判断する「感染症外来」。

現在は、1日、2人から3人が診察に訪れますが、感染者の増加に伴い、入院にいたる患者も増えているということです。

宮崎東病院では、27の病床をコロナ患者用に確保していますが、現在、4割以上にあたる12床が埋まっています。

ナースステーションに病室の様子が分かるモニターを設置し、患者とは、主にナースコールや携帯電話でやりとりをしています。

(宮崎東病院 伊井敏彦院長)

「コロナの患者さんを見るにあたっては、なるべく患者さんに接触しないという必要がある。看護師のステーションでその様子を集中的にモニターしているということになってます。」

現在、入院しているコロナ患者の症状は、どんな特徴があるのでしょうか・・・

(宮崎東病院 伊井敏彦院長)

「食欲不振とか嘔吐下痢、それから味覚・嗅覚障害、そういった普通あまり見ない症状があるのと、自覚症状が少ない呼吸不全の人が結構いらっしゃるっていうのが特徴です。」

入院者が増加するにつれ、高齢の入院患者も増えています。

入院者の平均年齢は、80歳前後。認知症や寝たきりの患者も多く、看護師の負担が大きくなっています。

(宮崎東病院 伊井敏彦院長)

「今までは食事介助や排泄介助だとか、そういう機会は少なかったんですけど、ほとんどの方にそういうことをしなきゃいけないということで、非常に医療だけでなく、介護の手も必要だと。だから看護職員の労力というか、それが非常に大きくなっていると。」

また、感染者や濃厚接触者となり、欠勤になるスタッフも増加。現場では、人出不足が深刻化しているといいます。

(宮崎東病院 伊井敏彦院長)

「例えば、夜勤者が足りないとか、かなり人手的にはひっ迫してると思います。」

これからお盆休みを迎え、さらなる感染者の増加も懸念されるなか、今後の医療提供体制については・・・

(宮崎東病院 伊井敏彦院長)

「もっと患者さんが増えてくれば、最大限その受け入れる努力はしようと思う。ただ、看護力が足りないとか、そういったことで十分な機能を果たせなくなる可能性はあると思う。」