「どさくさでいろんなことをやっちゃう」

“祝賀資本主義”とは準備しなければならない期限のある“祝賀”によって発生する。つまり通常の政治的ルールが適用されない“例外状態”からすべてが始まるという。

そう語るのは、かつてサッカーアメリカ代表としてバルセロナオリンピックに出場し、祝賀的メガイベントを肌で知る異色の政治学者だ。

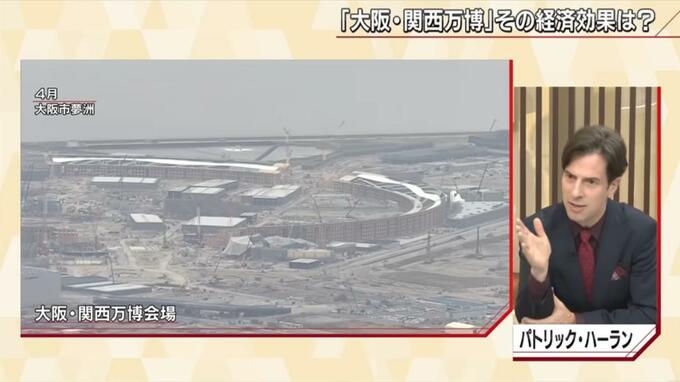

彼は東京オリンピックで当初の予算を大幅に上回ったことが簡単に実現してしまったことが“祝賀資本主義”の典型だと話す。そして、それは来年の大阪万博も同様だという。

パシフィック大学 ジュールズ・ボイコフ教授

「(大阪万博の建設費は)まだ建設が終わっていないからさらに高くなると予想される。一般的に期限が近づけば近付くほどコストは高くなる傾向がある」

だがそんな予算も祝賀資本主義の期限内における例外状態の中で通ってしまうだろうと教授は見ている。これは時に政治的にも言えるという。

パシフィック大学 ジュールズ・ボイコフ教授

「特別な武器や法律を作ることだってある。入手が非常に困難なものもメガイベントがもたらす例外状態では導入可能だ。(最初の東京五輪では)東京にあった明治時代の高さ制限を例外的に変更し、あそこに国立競技場を建てたでしょ」

これを機に国もデベロッパーも一気に都市開発を進めた。こないだの2回目の東京五輪でも同じだった。

パシフィック大学 ジュールズ・ボイコフ教授

「祝賀資本主義では聞こえがいい“サステナビリティ(持続可能性)”を主張する。交通システムを構築できるとか、社会として環境にやさしくなるとか…。社会から疎外されたグループを支援するとかね…。東京でオリンピックが開催されることで福島が元気になり、安倍晋三が言うところの“復興ゲーム”になるという考えがあった。しかし、実際はそんなことはなかった」

そしてボイコフ教授は大阪万博の跡地にカジノが建設されることへの懸念を語った。つまり、万博という題目によって開発・整備が進む。もしも万博がなくカジノ建設が目的だったら計画は進まなかっただろう。

パシフィック大学 ジュールズ・ボイコフ教授

「祝賀資本主義は大阪万博で私たちが目にしていることと非常に関係がある。中央政府が資金を投入している。大阪府も大阪市も出している。企業も出しますが大部分は公費だ。五輪も他のメガイベントも使われるのは一般的に公的資金。つまり納税者のお金だ。官民パートナーシップは国民がお金を払い、(政治家や一部の)関係企業が利益を手にする傾向がある(中略)つまり民主主義が十分に機能していない。万博や五輪の開催は必ず住民投票が行われるべきと思う、国民のお金を使うのだから…」

ボイコフ教授によれば2013年から2018年に12の都市で五輪開催反対が突きつけられ、その多くは住民投票が行われた結果だったという。

前出の吉見教授は同様の現象を“お祭りドクトリン”と名づけ日本はお祭りには国民が寛容なので、そのどさくさでいろんなことをやっちゃうと話した。

一方、パックンの見方は、お金などのやり方をもっとクリーンにすべきだとしながらもアメリカよりはいいと語る。

パトリック・ハーラン氏

「我が国が“例外状態”を作るのは戦争が多いんです。イラク戦争では90億ドルが行方不明になってるんですよ。どんなイベントも(お金の面では)批判されるんですけど、戦争よりは祭り主義の方がいいかなぁって…」

(BS-TBS『報道1930』4月12日放送より)