自民党は4月4日、党紀委員会を開き、派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件に関わった議員ら39人に対する処分を決定した。

最も重い処分となったのは安倍派幹部の塩谷立元文科大臣と世耕弘成前参院幹事長の「離党勧告」で、最も軽い処分となったのは500万円以上~1000万円未満の不記載などがあった安倍派議員17人となった。

離党勧告を受け、世耕氏は直後に離党届を提出し、受理されている。

自民党はこれまで「政治と金」の問題で不起訴となった議員に対しては、基本的に処分をおこなってこなかったが、今回は社会的影響や世論におされる形で処分せざるを得ない状況に追い込まれた形だ。

処分をめぐっては、党幹部の間にも「党内融和を考え甘い処分にすべき」という意見と「世論を考えた厳しい処分にすべき」という意見があり、調整は難航した。

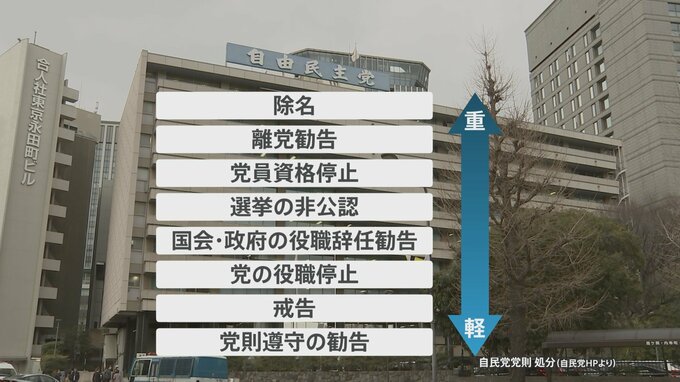

8段階ある自民党の処分、その違いで一体何が変わるのだろうか。

自民党8つの処分

自民党の処分には重い方から①除名、②離党勧告、③党員資格の停止、④選挙の非公認、⑤国会・政府の役職辞任勧告、⑥党の役職停止、⑦戒告、⑧党則遵守の勧告がある。

この処分の1段階の差は、選挙での当落さえも左右しかねず、処分を受ける議員にとってはまさに死活問題となる。

以下、党関係者への取材などをもとに、それぞれどのような処分なのか、また処分が1つ上がるごとにどのような影響が出てくるのかをまとめた。

⑧党則遵守の勧告(該当無し)

党則を守るよう勧告するもので、スポーツで例えるならレフェリーが口頭で注意するようなもの。

⑦戒告(安倍派議員17人)

問題行動を戒めるための注意。サッカーで言うところのイエローカードのようなもの。もう一度同じような過ちをすればより重い処分となることもある。

→不記載額が500万円以上 1000万円未満議員

対象:丸川珠代元五輪担当大臣、柴山昌彦元文科大臣ら17人

⑥党の役職停止(安倍派・二階派議員17人)

党の役員や部会長など、党の役職に就くことが出来ない。

※3か月以上2年以内の期間を定めて実施。期間が過ぎれば自動的に解除される。

→(1年)派閥の幹部および5年間の不記載額が2000万円以上の議員

対象:松野博一前官房長官、萩生田光一前政調会長、武田良太元総務大臣ら9人

→(6か月)上記以外で、5年間の不記載額が1000万円以上2000万円未満の議員

対象:衛藤征士郎元防衛庁長官、杉田水脈衆院議員ら8人

⑤国会・政府の役職辞任勧告(該当無し)

大臣・副大臣・政務官など政府の役職や、各委員会の委員長など国会での役職に就くことが出来ない。

以上は、党紀委員会だけでなく、幹事長の権限で処分をおこなうことも出来る。

以下は、党紀委員会のみが処分をおこなうことができ、選挙への影響も大きくなるため、処分を受ける議員にしてみれば非常に重い処分だと言える。

④選挙の非公認(該当無し)

選挙の際、公認を得られず無所属での出馬となる。このため比例候補となることが出来ない。

衆議院では、比例復活出来なくなる他、政見放送も出来なくなる。

また、党公認候補に比べ、割り当てられるポスターやビラの枚数も減ることになる。

自民党ではこれまで「選挙の非公認」の処分はおこなわれておらず、今回は一時検討されたものの、結局踏襲された。

③党員資格の停止(3人)

自民党員としての資格が停止されるため、総裁選への立候補や投票が出来なくなるほか、党の会合に出席することなども出来なくなる。

選挙区の支部長にもなれず、企業や団体から寄付が受けられなくなるため資金面での影響も大きくなる。

※3か月以上2年以内の期間を定めて実施。期間が過ぎれば自動的に解除される。

対象:(1年)下村博文元文科大臣、西村康稔前経産大臣

対象:(6か月)高木毅前国対委員長

②離党勧告(2人)

自民党を離党するため、自民党員としての活動が出来なくなる。

離党勧告を受けて離党しなければ、除名となる。

会社で言うところの「退職奨励」のイメージ。

自ら離党することで、復党の道が残される。

対象:塩谷立元文科大臣、世耕弘成前参院幹事長

①除名(該当無し)

自民党員ではなくなり、基本的に復党も許されない。

会社で言うところの「懲戒解雇」のイメージ。

以上のように、自民党の処分は8つに分かれている。