多くの学校では当たり前に置かれる役職「生徒会長」が、51年もの間いなかった高校が宮城県にある。2023年4月に半世紀以上ぶりに生徒会長が誕生したが、なぜそんなに長期間いなかったのか。いなくても問題はなかったのか。全国各地、それぞれの学校が持つ特色を深掘りする企画『DIG School』。今回は、生徒たちが自発的に行った生徒会の大きな改革を見つめた。

開校当初は生徒会長が存在 その後、全国でも珍しい「四権分立制」に

生徒会長が51年間存在しなかったのは、仙台市宮城野区にある公立高校「宮城県仙台第三高等学校」(以下、仙台三高)。1963年に開校し、宮城県では「仙台一高」「仙台二高」などとともに、「ナンバースクール」と呼ばれる進学校のひとつにも数えられる。

元は男子校で、2009年度に共学化。普通科のほかに、県内では初めて理数科を設置している。

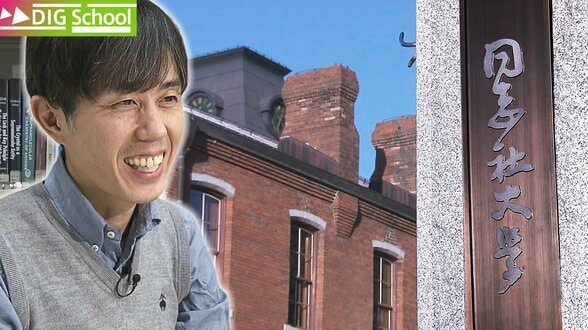

「実は、自分は第10代の生徒会長なんですよ」。こう話すのは、2023年4月に51年ぶりの生徒会長となった仙台三高3年の伊藤颯汰(はやた)さん。すでに2023年秋に会長職を退き、後輩が11代目生徒会長となっている。

その仙台三高の生徒会は、これまで全国でも珍しい仕組みで運営されてきた。

実は仙台三高には、開校当初は生徒会長が置かれていた。しかし、学生運動が盛んだった1971年、特定の生徒に権力が集中することに対し「中央集権的だ」との批判の声が上がり、生徒会則を改定。生徒会長制を撤廃して、「四権分立制」という独自の制度を確立した。

どんな制度なのか。

全校生徒からなる生徒会は以下の4つの機関によって運営される。①各クラスの代表者からなる「代議員会」、②有志でつくる「執行部」、③「監査委員会」、④「会計」。この4機関がそれぞれ独立し、兼任はできない。

このうち、代議員会は、議長をトップとし生徒総会への議案提出権を持つ。代議員会の議長は生徒会長に近い存在だが、生徒総会で決まったことへの執行権限はない。一方、執行部は総会で議決されたことを執行する役割を持つが、代議員会のように自分たちから発案することはできない。

相互に干渉せず、「四権=4機関」それぞれにトップはいるものの、全体のトップたる生徒会長は長年存在してこなかった。

顕在化した四権分立の問題点 「モチベーション」と「権限」の矛盾

しかし、特に近年、四権分立制の問題点が顕在化。それは代議員会と執行部の二重構造による生徒会機能の低下だ。

仙台三高の卒業生で、在校時に代議員会の議長を務めた後藤咲佳(えみか)さんは「入学したら絶対に生徒会執行部に入ろうと思っていたが、実際には執行部に入っても自分のやりたいことが全くできないことが分かりショックを受けた」と話す。

その上で、四権分立制の問題点を指摘する。

有志でつくる執行部には、生徒会運営への高いモチベーションを持った生徒たちが多く集まっていた。しかし執行部には、議案の提案権もなければ活動内容の決定権もなく、実態は裏方に徹するボランティア団体に近かったという。

一方、代議員会は各ホームルームから選ばれるが、中にはジャンケンで負けた生徒が代議員になるなど、必ずしも生徒会活動に積極的な生徒が参加するとは限らない状況があった。生徒総会の議案を決めるなど大きな権限があっても有効に機能していないと感じられたという。

多くの生徒は無関心 それでも疑問を持って動き出した生徒たち

四権分立制に疑問を持った生徒たちは行動を起こす。

51年ぶりの生徒会長となった伊藤颯汰さんは「まさか自分が(生徒会長に)なるとは思っていなくて」とし、「1つ上の先輩が変えようと改革を起こしたが、先輩の代で実現できなくて自分がなることになった」と振り返る。

代議員会と執行部の機能を一本化し、トップとなる生徒会長を復活させる改革が始まった。改革を引っ張ったのが、のちに51年ぶりの生徒会長となる伊藤さんの1学年上で、当時、代議員会の議長を務めていた後藤咲佳さんだ。

後藤さんは「1年間の(代議員会の議長の)任期中で、自分のやりたいことやできることは何でもやろうと思っていたし、使命感もあった」と話す。

2021年度の後期に代議員会の議長となった後藤さんは、四権分立制の抜本的な改革に乗り出す。実は後藤さんの前の議長も四権分立制の問題点を感じ、4機関の連携強化による問題改善を目指していたが、調整に時間を要し、一筋縄ではいかなかったという。

先輩の意思を引き継いだ後藤さんは生徒会長制の復活に舵を切るが、当初多くの生徒たちは生徒会制度に無関心であり、改革はなかなか進まなかった。

後藤さんは「生徒会制度や生徒会活動に関心を持ってもらうことから始めようと。つらいこともいっぱいありました」。そこで後藤さんは、生徒たちに生徒会活動を知ってもらうための広報活動に取り組んだ。

放送部員でもあった後藤さんは、四権分立の問題点を分かりやすくまとめた動画を制作。また生徒会や学校全体の問題を話し合う「語り場」を中庭で開くなどし、できる限り多くの生徒に考えてもらうきっかけをつくった。

自分事になった生徒たち 結果は…51年ぶりに生徒会長が復活

こうした努力の結果、徐々に生徒会制度に関心を持つ生徒は増え、2022年5月の生徒総会でついに「生徒会長制への移行」が議題に上る。質疑応答では多くの生徒が発言し、議論は白熱。予定時間を大幅に超過しても総会は続いた。

無関心だった生徒たちも、生徒会の問題を自分事として捉えるようになっていた。

そして生徒会長制への移行について、投票による議決が行われた。可決には3分の2以上の賛成が必要。

結果は…賛成664人、反対176人。

2時間近くにも及んだ質疑の末、議案は可決。後藤さんの目には涙が浮かんでいた。

その後、特別委員会が設置されて新生徒会制度が検討された。新制度では、代議員会と執行部が「生徒会本部」に統合され、トップに生徒会長が座る形に。後藤さんの後を継ぎ、2022年度後期から代議員会議長となった伊藤さんのもと、生徒会会則の改正案が可決され、今の生徒会長制度が決定した。

伊藤さんは2023年4月に生徒会長に就任。実に51年ぶりだった。昭和から続く制度を令和の高校生たちが変え、仙台三高にとって大きな転換点となった。

伊藤さんは「改革によって本当に意欲ある人たちが積極的に連携を取れるようになった」。

後輩たちがドキュメンタリー映像作品に「作らなきゃなと思って」

2023年11月、仙台三高の放送部が制作した約10分のドキュメンタリー映像が、映像コンクール「『地方の時代』映像祭2023」の高校生部門で優秀賞のひとつに選ばれた。作品名は「51年ぶりの生徒会長」。仙台三高生徒会の改革が描かれている。

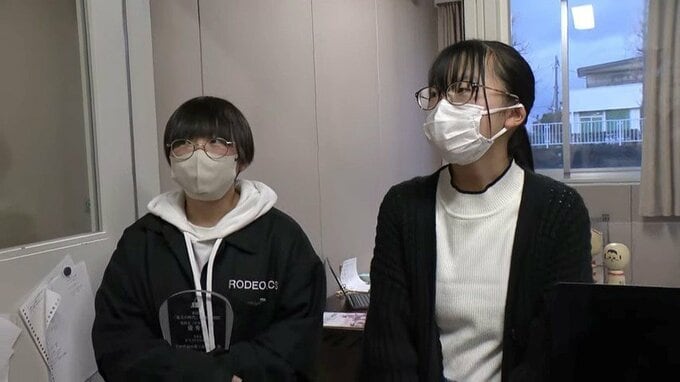

制作したのは放送部員でもあった後藤さんの後輩たち。ともに仙台三高3年で制作チームの安達優月(ゆづき)さんと飯野香蓮(かれん)さんは、こう振り返る。

仙台三高3年 安達優月さん

「完成した時は『終わった〜』みたいな。めちゃくちゃ大変でした」

仙台三高3年 飯野香蓮さん

「今考えれば喜びがあるが、制作時はちょっとつらいなと…笑」

改革に取り組む後藤さんの姿を間近に見てきたからこそ、目一杯の思いを作品につぎ込んだという。

膨大な生徒会活動の記録映像をプレビューし、構成から撮影、ナレーション、編集まで半年近くかけて全て手づくりで行った。それでも、安達さんは「作らなきゃなと思っていました。未来の三高生に届けるという気持ちで」と振り返る。

受け継がれる母校への思い 残り続ける貴重な記録

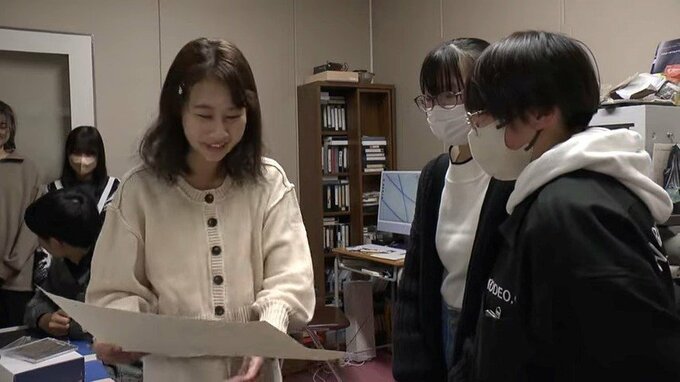

「久しぶり。元気だった?」。2023年12月、仙台三高を卒業し、大学生となった後藤さんが久しぶりに放送部を訪ねてきていた。「すごいね受賞。こうやって題材にしてくれてありがとう」

後輩たちの手には受賞者に贈られる賞状と楯。後藤さんも喜びを分かち合った。

後藤さんは「私、(作品を)見ながら泣いてしまって。生徒総会のシーンで(生徒会長制への移行の)議決を取れた時の感情を思い出して」。新しい制度のもと、活躍する後輩たちを頼もしく思っているという。

「この制度が100%完成形ではなくていいと思っていて、時代に合わせて、今そして未来の三高生にとってどういう制度がいいか見つめ直して考えていくことが大事」と後藤さん。

長い歴史のあった制度を動かし民主主義を体現した高校生たち。放送部の作品は、その姿や生徒たちの母校への思いを伝える貴重な記録としても残り続ける。

※肩書きは全て2024年3月現在のもの