“幼少期からの取り組みで運命は変えられる” 「日本も法整備を」医師の啓発活動

近視対策で後れを取る日本。その現状に危機感を抱き、動き始めたのが眼科医の窪田良さん。

窪田さんは、緑内障の原因遺伝子である「ミオシリン」を世界で初めて発見。さらに、NASAと共同で医療機器の開発にも取り組んできた。

そんな窪田さんがいま、最も力を入れているのが子どもたちを対象とした啓発活動だ。

台湾の成功例を元に、“1日2時間”は“1000ルクス以上の光”のもとで過ごすことを推奨している。

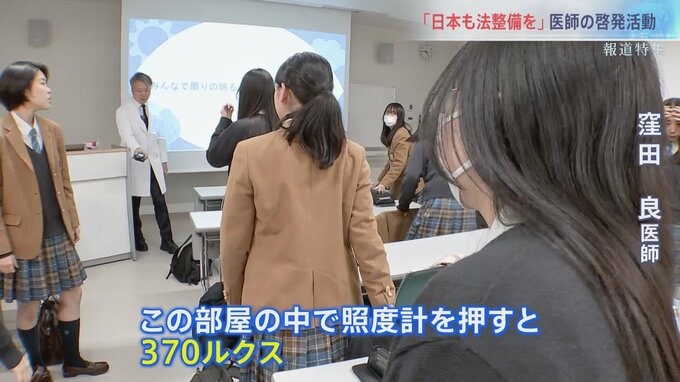

窪田医師

「この部屋の中で照度計を押すと、370ルクス。“1000ルクス以上は見なきゃ”って、ここではなかなかそのルクスが無いのがわかると思います」

明るさを測定する照度計で室内と屋外の明るさを比べてみると・・・

べランダに出た生徒

「5000!」

さらに、屋上のような周りに遮るものが無い場所では3万ルクスを超え、日陰でも4200ルクスの測定値が示された。

窪田医師

「人間の目って明順応とか暗順応でそこまで眩しく感じないように瞳が縮んだりして調節してるんです。だから意外に(ルクス数は)多い。室内とは比べものにならないぐらい明るい」

遺伝的な要因だけでなく、環境要因が影響するという近視。

“幼少期からの取り組みで運命は変えられる”、と窪田さんは訴える。

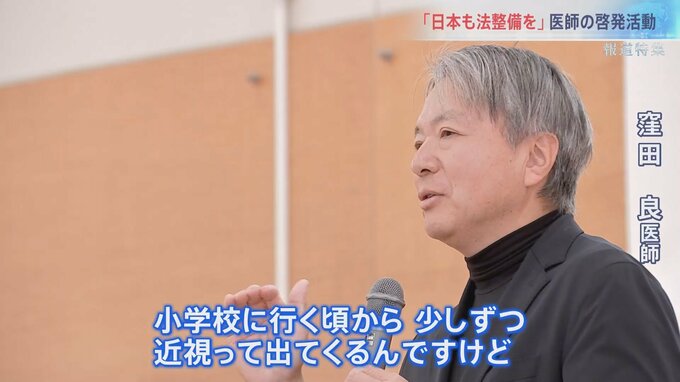

窪田医師

「小学校に行く頃から少しずつ近視って出てくるんですけど、近視が出てくる過程はその前の5、6年間でどういう生活をしていたかという結果」

スマホなどの電子機器が普及したいま、その取り扱いに悩む保護者からの相談も多いという。

保護者

「うちの子ども、タブレットずっと見て、YouTubeずっと見ていて…」

窪田医師

「問題は距離なんですよね。たった2時間(外で)遠くを見ているだけで、起きている間の12時間は近くを見ていても打ち消されるぐらい、外で(遠くを)見ている方が強い」

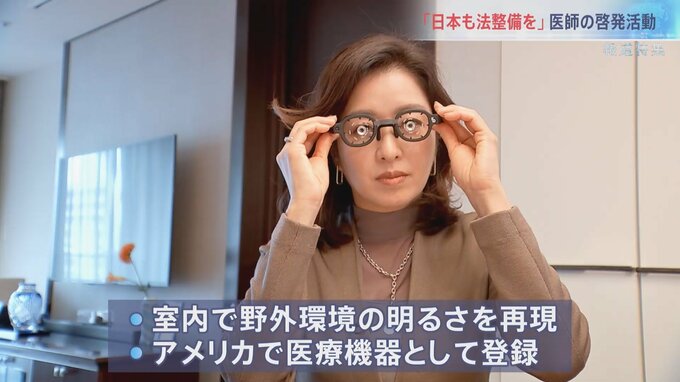

窪田さんが開発した、近視の抑制を目指す装置はアメリカで医療機器として登録されたという。

日本でも国が近視対策に取り組むべきだと話す。

窪田医師

「僕も眼科医になった頃は近視って正直あまり興味が無かったですし、だから緑内障とか、本当に失明に至る病気に関心を持ってましたし、その研究をずっとやっていた。だけどよく考えたら、そうならない状態で予防してしまえば一番いい。具体的に近視の啓もう活動や外遊びをする時間を義務化に近い形で、初等教育や就学前の児童にも広められるか。そういう法整備が出来ればいいなと思いますね」