「国家の大問題」中国の近視対策 習近平国家主席自らが号令

北京市にある、通称「眼鏡城」には、同じエリアに100を超える眼鏡店がひしめきあっている。

また、視力回復のための健康機器を販売している店舗では、眼の“ツボ”を刺激し、疲労を回復する「アイマスク」を取り扱っていた。

販売店の店長

「若者の近視を予防するため、目の検査や眼鏡づくりをしています。目の疲労を軽減する治療もしています」

中国では近年、いわゆる“近視ビジネス”が急拡大している。

近視人口は6億人を超える。高校生の近視率は8割に達し、日本の7割を上回っている。

さらに、視覚障害による経済的損失がGDPの1%~2%にのぼるという研究機関の試算が社会に衝撃を与えた。

危機的状況に、14億人のトップ・習近平国家主席自らが号令をかけた。

習近平 国家主席(中国SNSより)

「みんな(子どもたち)、いい顔をしている。眼鏡の子が少ないのは大切なこと。私の密かな悩みは、今の子どもたちの大半が眼鏡をかけていることです。目を大切にしなさい」

2018年、中国政府は近視対策のプロジェクトを立ち上げ、「近視は国家と民族の未来の大問題だ」と、宣言した。

2030年までに高校生の近視率を今よりも約10%低い、70%以下に抑制するという目標を掲げた。学校に対しては、「1日2時間以上の屋外活動を確保すべき」と通達した。

実はこの「屋外活動」、中国の前に台湾が導入し、各国の近視政策に大きな影響を与えている。

台湾では、2011年に小学生の近視率約50%を4年間で約46%に改善。週2時間半以上の屋外運動を法制化した。

中国政府はハード面での整備にも巨額の予算を投じている。武漢市では、子どもの

姿勢を矯正するため、机に「バー」を設置した。

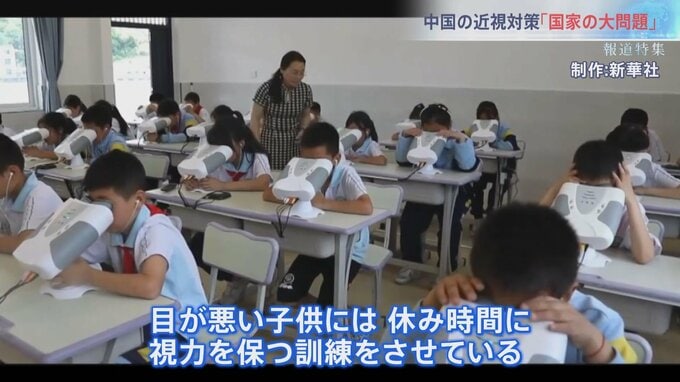

国営通信社が制作した動画では、陝西省の学校に対する手厚い対策をPRしている。

女性教師

「視力専用の教室があります。ここで目が悪い子どもには、 休み時間を使って視力を保つ訓練をさせています」

民間でも、最新の技術を導入している。