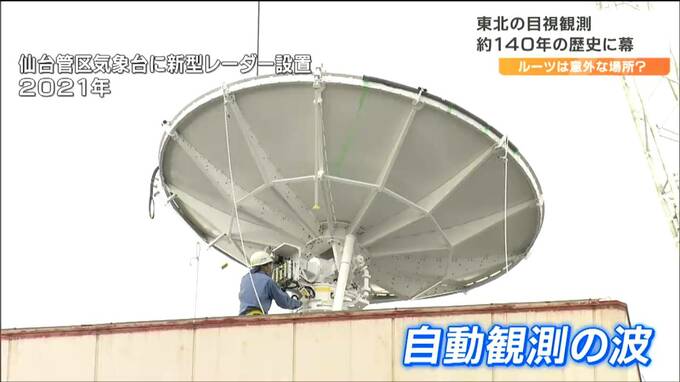

なぜ「目視観測」は減ったのか

仙台管区気象台 毛利光志主任技術専門官:

「気象現象というのはどんどん変わっていきますので、それを随時人の目で見て、それを記録するということは大切でしたけれども、気象レーダー、気象衛星なども発達してきましたので、目視観測の重要性が下がってきたところ。管区気象台・中枢気象台でも自動化による質の良い連続的な観測が取れるということで、今回の自動化になっております」

近年、相次いで発生している豪雨災害。防災・減災に繋がる予測をするためには、正確な気象データが欠かせません。自動観測に変われば、人の目による観測よりも質が高く、きめ細かいデータが得られるといいます。

仙台管区気象台 毛利光志主任技術専門官:

「リモートセンシング;気象レーダーですとか(気象)衛星などの技術開発を行うために職員の方が増員になるとかになっています。『時代の流れなのかな』という感じがしています」

宮城県東松島市野蒜から始まった東北地方の目視観測。技術の発展に伴い、143年続いた伝統の歴史に幕を下ろしました。業務の選択と集中を続けながらも。気象庁は今後も災害を減らす努力を続けます。