残された「感染性廃棄物」責任は誰に?

トラウデン直美さん:

社長は「もう片付けた」と話していましたが、実際にはまだ残っているんですよね。それは今後どうするんでしょうか?

神保記者:

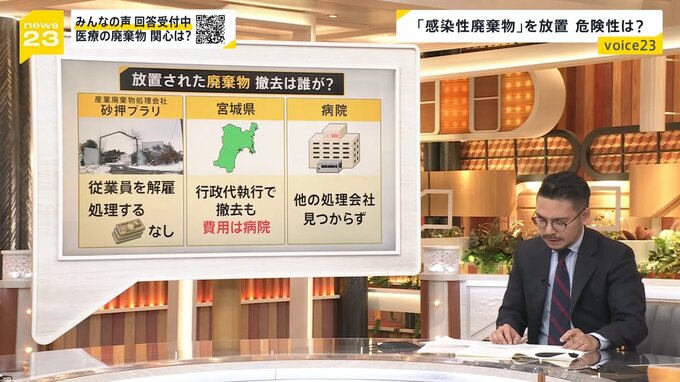

▼「砂押プラリ」は従業員を10月で解雇していて作業ができない、処理する資金もないと社長は取材に答えています。▼宮城県は行政代執行で撤去するという方法もあり、費用を病院側に請求することができます。ただ、▼病院側が撤去しようにも、新たな産廃業者が見つからず困っているという状況です。

トラウデンさん:

病院が他の処理業者を見つけられない、産廃業者がいっぱいになってしまっているという現状なのであれば、行政の力も入れて改善していかなきゃいけないところなのではないかと思います。(「砂押プラリ」の状況を)宮城県は気づけなかった、見抜けなかったんですか?

神保記者:

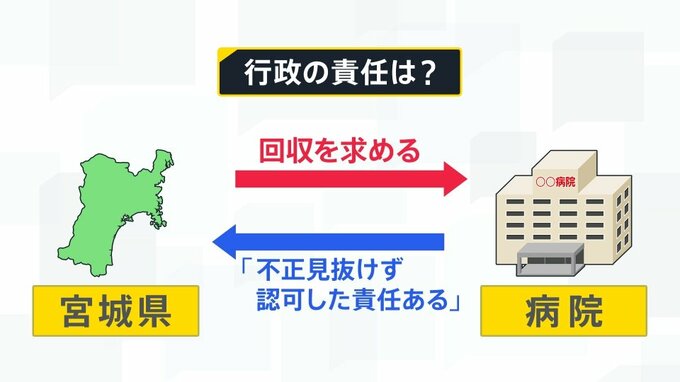

宮城県は必要に応じて「砂押プラリ」に対して指導を行っていたと答えていますが、数年前の認可の更新をしているので、「不正に気づけなかった」と言えると思います。

法律では廃棄物は出した病院の責任となっているので、宮城県側が病院に回収を求める流れになっているわけです。

一方で、撤去を求められてる病院側からすると、宮城県が認可を出してる、つまりお墨付きを与えていると捉えているわけで、行政にも責任があるんじゃないかという意見が取材の中で出てきています。

トラウデンさん:

実際、廃棄業者が足りないという現状はあるんですか?

神保記者:

取材の中で「新しい産廃業者が見つからない」という声をたくさん聞きました。現状、どれだけの数があるかという取材は尽くされていませんが、業者が足りないという状況があるように感じます。

小川キャスター:

行政も含めた調査が必要にも感じますが、どうしたらこうした事態を防ぐことができるのでしょうか。

宮田教授:

高齢化社会で医療ニーズが高まっていく中で、病院が更なるチェックをするというのはなかなか困難です。そういう意味では仕組みで解決していくというのがひとつのアプローチかなと思います。

すでに行政と連携をしながら、デジタルでチェックする方法があります。郵便物が今どこにあって、誰がチェックしてるのかというのも可視化されていますが、医療廃棄物に関しても同じような取り組み始めています。こうした仕組みを使っていくというのはひとつのアプローチかなと思いますね。