3月10日、JR宇都宮線で「トコジラミ」を発見したという情報がSNSに投稿されました。

韓国・フランスでも社会問題となった害虫「トコジラミ」が、日本でも増加しています。

春から夏にかけ、さらに活発化するトコジラミ。その生態と対策について国立環境研究所室長の五箇公一氏に聞きます。

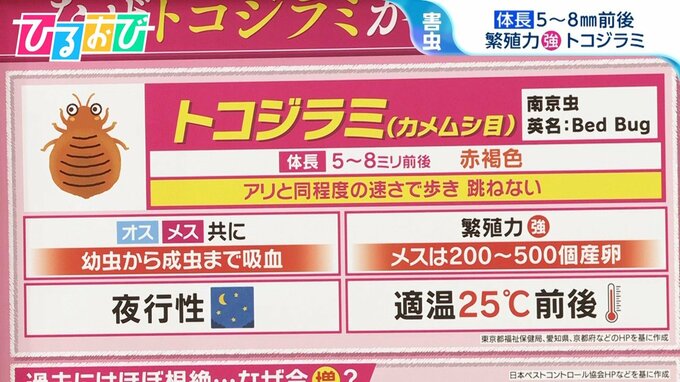

「夜に吸血」「飛ばない」トコジラミの生態

トコジラミは、シラミという名前がついていますが、カメムシ目です。昔は南京虫と呼ばれていました。海外では布団についていることでBed Bugと呼ばれています。

▼体長は5~8ミリ前後

▼赤褐色

▼アリと同程度の速さで歩き、羽が退化しているので飛んだり跳ねたりすることはない

▼オスメスともに、幼虫から成虫まで吸血

▼夜行性

▼繁殖力が強い(メスは一生のうちに100~500個産卵)

▼過ごしやすい温度は25℃前後

トコジラミに刺されると、発疹や強いかゆみが続きます。

国立環境研究所室長 五箇公一氏:

トコジラミの唾液でアレルギー反応がおきてかゆみが出ます。

市販の薬だとかゆみが治まらないほど非常に強くなりますので、できるだけ早い段階で皮膚科医に診てもらってきちんと薬を処方してもらうといいと思います。

トコジラミの逆襲!?被害は世界中に 日本でも

トコジラミは、世界で数を増やしています。

去年韓国では、韓国語でトコジラミを意味する「ビンデ」と「パンデミック」を合わせて「ビンデミック」という造語が作られるほどの社会問題となりました。

また、今年オリンピックが行われるフランスでも、パリの地下鉄や映画館など公共の施設での目撃情報が相次ぎ、トコジラミパニックになりました。現在も政府が駆除など対応に追われ、議会でも激しい議論になっています。

五箇氏:

基本的には全世界に広がっています。ヨーロッパ、アメリカ、東南アジアなどでも発見されていますので、別にパリや韓国だけが特別というわけじゃないと思った方がいいです。

日本でも被害が急増しています。

東京都ペストコントロール協会によると、2009年には東京都で38件しかなかった相談件数が、2023年には350件と9倍以上となっています。

五箇氏は、「インバウンドの増加で、スーツケースなどに紛れ込んで海外から日本へ流入し、日本国内での激しい人の動きによって、すでに私達の家の中に入り込んでいる可能性もある」としています。

五箇氏:

海外でも戦後の経済発展の中で公衆衛生が発達してトコジラミも数を減らしていたんですが、その後人の移動が活発になるとともに薬が効かない系統が進化してまた増え始めています。

恵俊彰:

殺虫剤が効かない?

五箇氏:

薬を使い続けたことで薬に対して耐性を持つ遺伝子が進化していったんですね。

殺虫剤に耐性を持つトコジラミは、「スーパートコジラミ」と呼ばれています。

恵俊彰:

これ‟トコジラミの逆襲”ですよね。殺虫剤で絶滅の危機に瀕して、それに耐えるようなものが生まれたという。