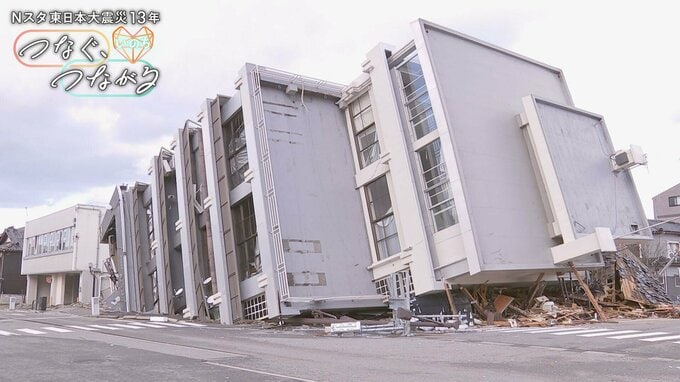

能登半島地震で相次いだ建物の倒壊。木造家屋だけでなく鉄筋コンクリートのビルが傾くケースも相次いだ。耐震化の重要性が叫ばれるが、いわゆる“上物”の耐震性を高めるばかりではだめだと指摘する専門家がいる。今回の地震では建物を支えるために地中に打たれた“杭”が折れるなど、地下構造が壊れた可能性が高いというのだ。実は、こうした“弱い杭”は全国に残されている。

(TBS/JNN「Nスタ つなぐ、つながるSP ~いのち~」三國谷浩司 大賀広之)

なぜ?・・‟上物”が壊れずに傾く被災地のビル

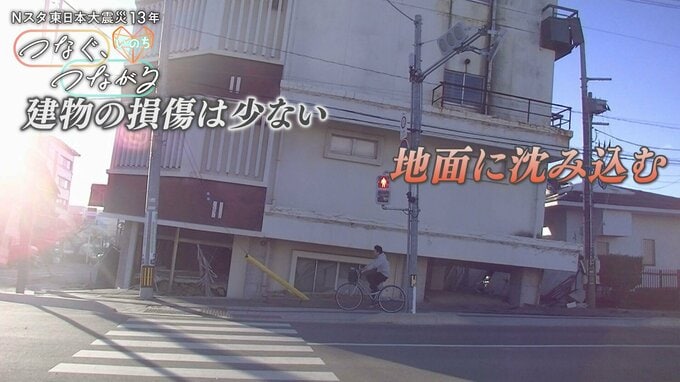

能登半島地震では、輪島市の中心部にある鉄筋コンクリート造りのビルが横倒しになった。地上7階建てで、建物の東側が地面に大きく沈み込み、国土交通省の調査ではその深さが3.5mにも達することがわかっている。しかし、建物そのものは形を保ったままだ。

輪島市ではすぐ近くの7階建てのビルも傾いた。こちらも建物そのものに大きな損傷はないが1階部分が地面に沈み込んでいる。能登の被災地では輪島以外でも、七尾市の和倉温泉で9階建てのホテルが、さらには近くのビルも傾いた。やはりこちらでも建物の片側が地下に沈み込んでいる。

こうした場所の住人に話を聞いてみると。

輪島で倒れたビルの隣に住む人

「錦川という川があったんだそうですよ。こっちの方に川があって、海の方に流れてたんですね」

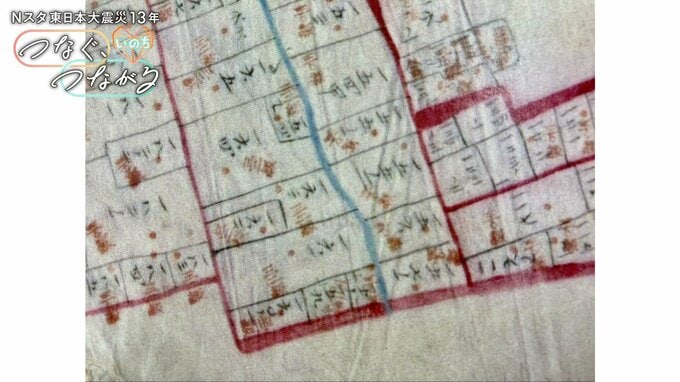

輪島市に残る最古の土地図面には、ビルが建つ場所のすぐそばに「水路」が描かれている。

和倉温泉の住人

「この辺はずっと海やった。で、埋め立てしとる」

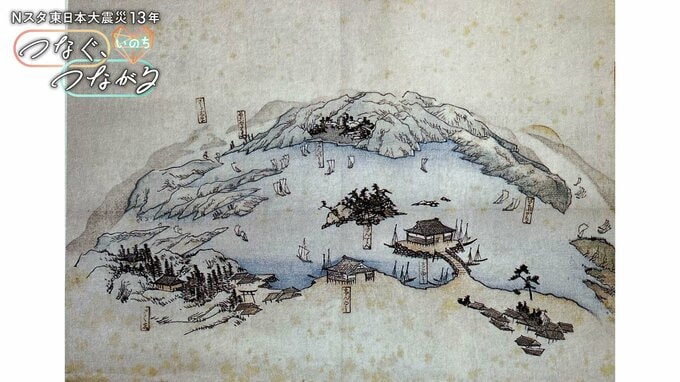

江戸時代後期に描かれた絵図によると、和倉温泉の一帯はかつて海だった。

ビルが傾いた場所は、いずれも地盤が弱い地域だ。ただ、地震に強い建物を長年研究している東京大学地震研究所の楠浩一教授は、現地調査の結果、建物が傾いた原因は「地盤の弱さだけではない可能性がある」と指摘する。

東大地震研 楠教授

「東側の地下のおそらく杭が激しく壊れて、それが倒壊の引き金になったというふうに考えてます。」