ちょっとひととき…懐かしい “昭和の長崎”を感じてみてください。

NBCライブラリーに残る映像で振り返ります。

昔から「長崎七不思議」のひとつに数えられてきた、謎の「鉄玉」の話題です。

「大波止に玉はあれど大砲はなし」

「大波止の鉄砲玉(鉄砲ン玉)」といえば知る人ぞ知る長崎名物の一つです。

この長崎名物は江戸時代の絵図にも数多く登場しており、古くは延宝年間(1673~1680)製作の「長崎鳥瞰図屏風」に登場し、当時から有名だったことを物語ります。

この玉の由来については、江戸時代から不明な点が多く、様々な由来が言い伝えられてきました。

例えば「江戸時代初期の1637年に起きた島原の乱を制圧するため、幕府が造った大砲の弾丸である」という説や「出島を通じて西洋から輸入した大砲の弾丸」といったものです。

当時これほど大きな鉄製の玉は他にはなく、日本の鋳物史の上からも貴重な資料と考えられています。

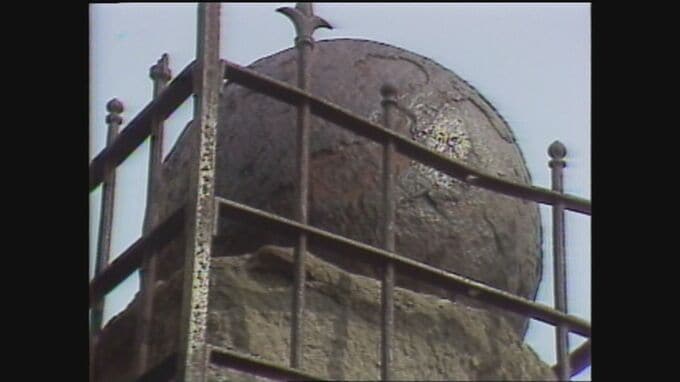

この鉄砲玉は長い間、長崎港の大波止岸壁にある人目につかないところにひっそりと置かれていました。

昭和61年(1986年)3月、ようやく大波止ターミナル横の目立つ場所に移されることになりました。

この移設作業は、歴史的価値を持つとされるこの遺物を観光資源として利用しようと長崎市が計画したものです。

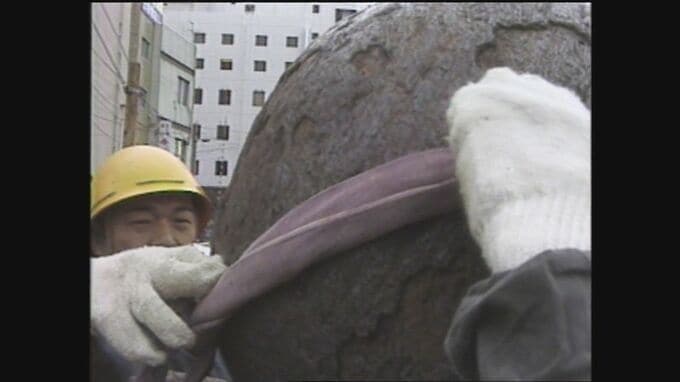

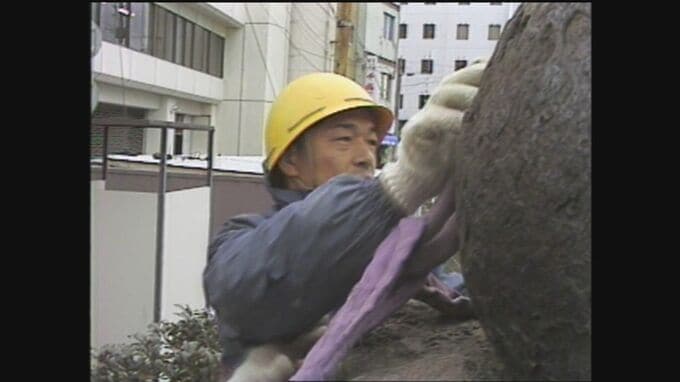

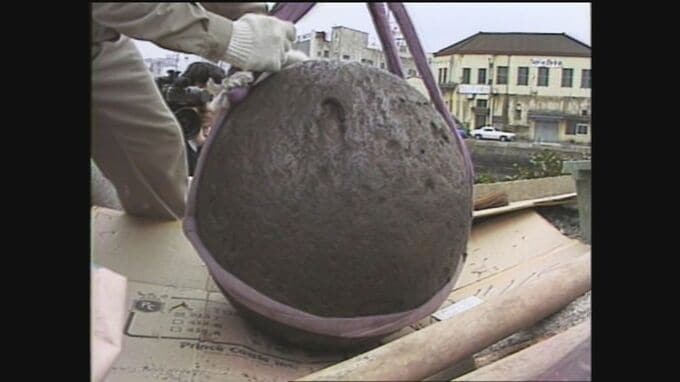

クレーンを利用して、慎重に台座の上から吊り上げられ、運搬用のトラックに載せて運ばれて行きました。

後には台座だけが残りました。

移設の際に科学的な‟身上調査”も行なわれました。

その結果、鉄砲玉は直径56cm、重さ560kgの鉄製の玉で、内部に火薬類は詰め込まれておらず空洞だったことがわかりました。

この玉は、大砲の弾丸ではない可能性もあるため、平成19年(2007年)に長崎市が「有形文化財」に指定した際に設置した銘板には「大波止の鉄玉(てつだま)」と表記されており、長年の愛称「鉄砲玉(てっぽんたま)」と併記されています。

いずれにしても、いつ誰がどんな目的で作ったのかが謎に包まれた「大波止の鉄砲玉」は、これからも見る人のロマンをかきたててくれそうです。

(設置場所:長崎市元船町10番 商業施設「夢彩都」そば)