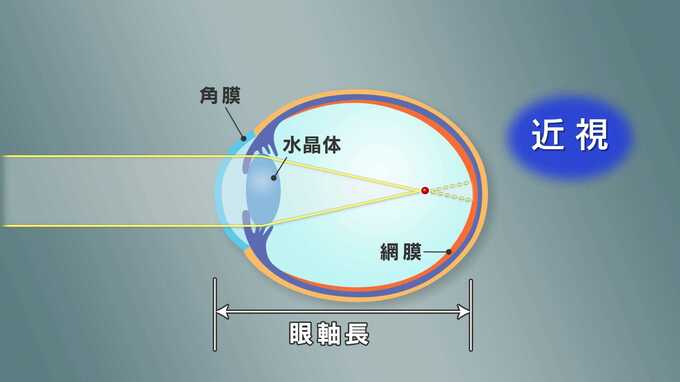

◆近視のメカニズム

目は通常、角膜から入った光を、伸び縮みする水晶体がレンズのように屈折させ、網膜に焦点を合わせることでハッキリと見えます。

しかし、近いものを見すぎると、角膜から網膜までの距離=眼軸長が伸びてきます。この場合、逆に遠くを見たときに焦点が網膜より手前に来て見づらくなり、近視が起きるのです。

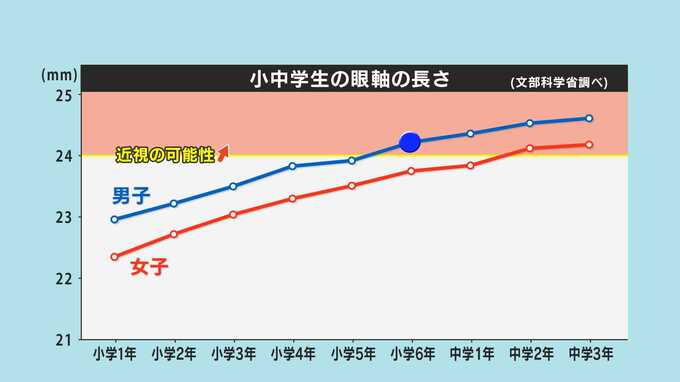

◆小中学生8600人を調査

文部科学省は昨年度初めて、全国29校の小・中学生約8600人を対象に、眼軸長を調査しました。

成長とともに伸びる眼軸長は、大人でも24ミリを超えると近視の可能性が高いとされますが、測定値の平均をみると、小学6年の男子ですでに24ミリを超えています。

一度長くなった眼軸は、治療で短くすることはできません。眼鏡やコンタクトレンズで矯正することはできますが、川原医師は大人になってから起きるリスクがあると指摘します。

◆「近視は網膜剥離などの原因にも」

川原周平理事長「近視が強くなってくる、強度近視になってくると病気を発症するリスクっていうのが大人になって上がってくる。例えば、眼底出血であったりとか緑内障であったりとか網膜剥離であったりとか、近視が原因になってくる。子供のときに近視をできるだけ強くしないっていうことが、大人になって病気にならない予防になる」

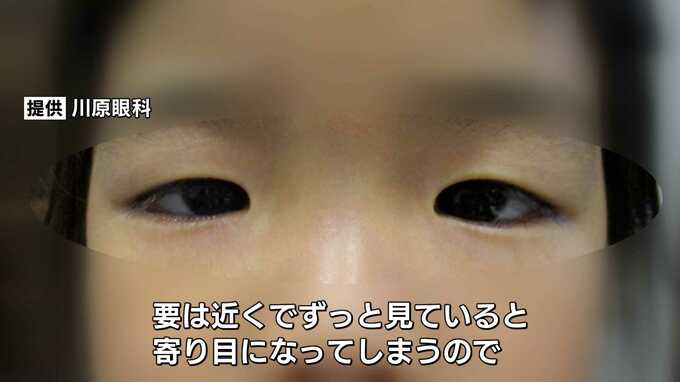

◆「スマホ内斜視」にも注意

小さい画面を見続けることが引き起こす症状は、ほかにもあります。この患者は、片方の黒目が内側に寄っています。「急性内斜視」=通称「スマホ内斜視」とも呼ばれ、物が二重に見えるなどの症状が現れます。

◆「時々、目を休めることが重要」

子供に限らず、仕事にプライベートに一日中スマートフォンを使う大人も発症する可能性があります。小さい画面を見るときには、時々目を休めることを意識するのが重要だと医師は話します。

川原眼科 川原周平理事長「日常生活で気をつけることは、近くで物を長時間見ない、ちょっと離して見る、長い時間見たらしっかり休むということです。あとはできるだけ外に少し出る時間を作ったらいいのかな」

【文部科学省が勧める予防法】

・端末は目から30センチ以上離して、姿勢をよくして使う・30分に1回は休憩し、20秒以上遠くを見る

・ゆっくりまばたきを20回ぐらいし、伸びをして体を動かす

・部屋の明るさに合わせて画面の明るさを調整する

・寝る1時間前は使わない