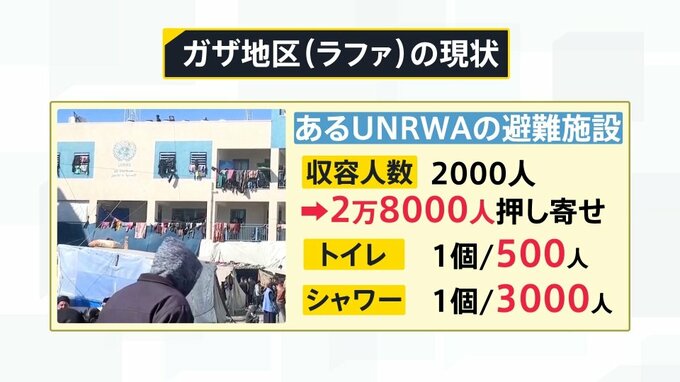

ラファの避難施設 トイレ1つを500人で使い、シャワーは3000人で1つを使う

須賀川氏:

まずは、ガザの現状からみていきます。

ガザ地区の南部・ラファにあるUNRWAの避難施設の一つでは、収容人数2000人と想定しているところに、その10倍以上の2万8000人が押し寄せています。

トイレ一つを500人で使い、シャワーは3000人で一つを分け合ってるという極めて逼迫した状態が続いています。こうした中で、各国の拠出が止まってしまうとなると「事実上の死刑宣告」といってもいいぐらい。かなり極めて厳しい状況にあるというのは言えると思います。

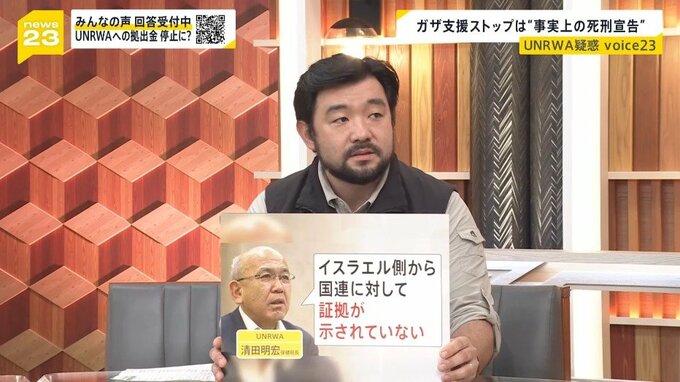

今回の疑惑について、UNRWAの清田明宏保健局長は「イスラエル側から国連に対して証拠が示されていない」としています。

国連側としては、職員のテロの関与・証拠さえあれば、しっかり精査して白黒つけたい。関与があれば罰したいという思いはあるわけです。ところが、今のガザの状況ですから、極めて厳しい。

さらに、本人への聞き取りが、まずできていない。なおかつ、100%生きているかどうかも実はわかっていない。そんな中で、一方的に解雇のメールを送りつけた。そういった状態なんですよね。

こうしてる間に拠出が停止されてしまった。ガザに住んでいる200万人以上の住人に対して、集団的懲罰といってもいい状態になっているということだと思います。

小川キャスター:

職員のテロ関与の疑惑について証拠がない中で、精査のしようがないという問題が一つあると思います。もし、この疑惑が確信に変わったとしても、拠出金の問題とは別に考えていかなければ人道危機は止まらないという部分もあります。

須賀川氏:

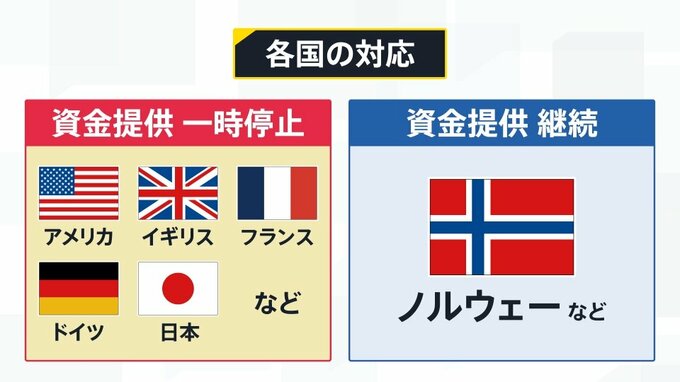

各国の動きも変わってきてしまっています。

アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・日本など、いわゆるメジャーな、拠出金を出している大きな国ですね。

こういった国というのは政治的なゲームにもなってしまっている、政治的なツールになってしまっていて、みんなアメリカに右へならえで拠出金を一時停止していますが、中には継続している国(ノルウェーなど)もあるわけです。

人道的な観点から資金提供を続けていかないと、人道危機というのはどんどん悪化していく。

小説家 真山仁氏:

日本がなぜ、こういう決断をするのかという説明があまり聞こえてこない気がします。大変、外交が下手な国だと思うんですけど、こういうとき関西人は「ようわからんから、ちょっと時間ちょうだい」って言って、ずっと結果を出さない。時間をかけ、考えながらどっちで決着するか様子を見るというのが、外交に一番合ってるんじゃないか?というのを外務省の人に言うんですけど、なぜこういうときに白黒つけるのか。

もう少し知恵を使って日本の立場を考えて、何でもかんでもアメリカの言う通りにしていたら、いつかアメリカに見捨てられた時、どうするのかな?というのは、すごい心配なんですけどね。

須賀川氏:

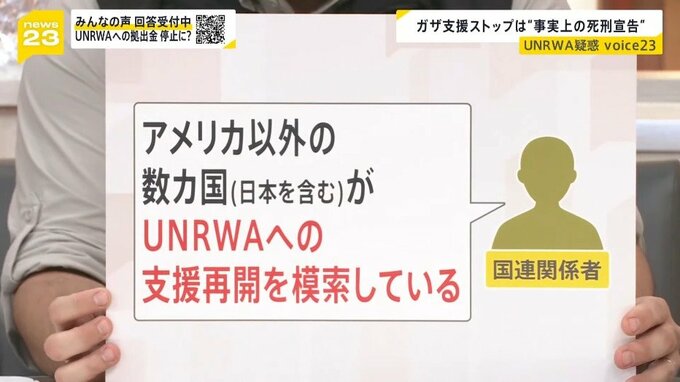

そんな中、実は動きが出てきています。

ある国連関係者によると、アメリカ以外の数か国(日本も含む)がUNRWAでの支援再開を模索している。

現実的にどんな動きがあるかはわかりませんが、まだ模索を始めている段階ではあるんですよね。これから先、もしかしたら少しずつ拠出再開に向けての動きが見えてくるかもしれない、そういった状況なんだと思います。