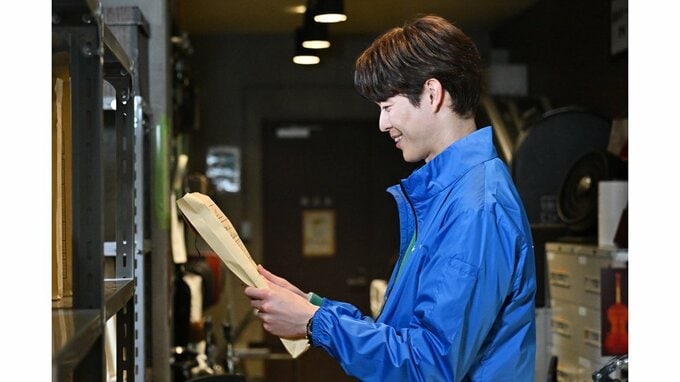

放送中のドラマ『さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~』。地方オーケストラを舞台としたこのドラマ、文化ホールの一室で、トランペット担当の人物が保管していた楽譜の整理をする様子も描写されている。このようにオケの楽譜を管理・補修する仕事に携わる人を「ライブラリアン」と呼ぶことをご存じだろうか。

そこで、ドラマに全面協力している東京音楽大学で現在、「ライブラリアン」として活躍されている金谷憲氏、梅澤瑞紀氏、岡﨑栞氏に、仕事内容や魅力を聞いた。

ライブラリアンもフィルの団員同様、音楽が大好き

――「ライブラリアン」は、どんなお仕事ですか?

東京音楽大学では、学内の授業や演奏会において、その練習が始まる何か月も前から必要とされる楽譜のすべてを準備する担当者のことを「ライブラリアン」と呼んでいます。

教員や指揮者が取り上げる曲目を決定したのと同時に、楽譜の発注手続きにかかります。この時、同じ楽曲でも、出版された年代や出版社によって微妙に内容が違うこともあるので、必要があれば海外からも取り寄せます。中には著作権の都合などから販売されていない楽譜もあるので、それを使用する場合は、事前にレンタルの手続きをします。

楽譜が納品された後は、各授業に合わせて楽譜のナンバリングから、製本作業、楽譜の保管準備までを行います。

また、演奏会の様子を動画配信する場合には、必要な著作権の申請もライブラリアンが行います。

これまで使用された楽譜は大学に保管されており、必要な時にすぐ用意できるように管理し、楽譜のメンテナンスを行うことも大切な仕事です。

――皆さん、どのような経緯でライブラリアンになるのでしょうか?

特に必要な資格はなく、一般的に先輩ライブラリアンのお手伝いからスタートさせて、経験を積んでいきます。

演奏会スタッフのアルバイトなどを経験した時にやりがいを感じ、「もっとオケの力になりたい!」と、本格的にライブラリアンの道へ進むかたが多いようです。

――ライブラリアンの難しいところはどんなところですか?

楽譜が届いた後、スコア(総譜:すべてのパートが一目で見られるように並べて記された楽譜。主に指揮者が使う)と各楽器のパート譜に相違がないか校正するのですが、几帳面さや正確さが求められるので結構大変です。

バイオリンなど弦楽器のボウイング(音を出す際の弓の上げ下げの動き)はパート内で統一する必要があるので、教員や指揮者からの指示を元に、パート譜1つひとつに書き込む作業もあります。