(ブルームバーグ):人工知能(AI)が経済を加速させるとの期待が高まるなか、米連邦準備制度理事会(FRB)の政策当局者もその動向に強い関心を寄せている。ただ、AI革命がすでに進行していると断言するには至っていない。

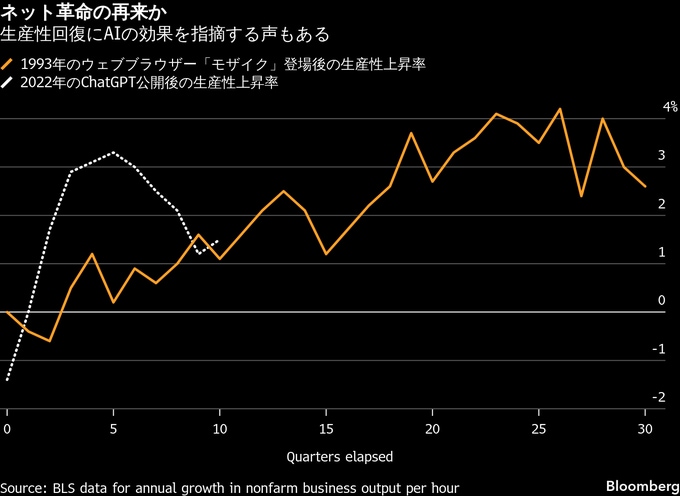

金融市場のアナリストは、AIが経済の生産性を高めている兆候を探ろうと、あらゆるデータを精査している。この種の持続的な成長押し上げが最後に見られたのは1990年代のインターネット革命だった。当時、米連邦準備制度理事会(FRB)のグリーンスパン議長は、技術革新によってインフレを招かずに高成長が可能になると判断し、その見立てをもとに金融緩和的な姿勢を維持した。

現時点で、FRBの政策当局者は、AIが経済を変革する潜在力を持つという見解でおおむね一致している。ただし、その具体的な影響を判断するには「時期尚早」との姿勢を崩していない。より差し迫った課題は依然として目標を上回るインフレであり、それを理由に多くの当局者が利下げに慎重な立場をとっている。一方、雇用市場の軟化を重視し、追加緩和を支持する当局者もいる。AIが労働を代替する可能性もそうした見方の背景とされるが、議論の中心には据えられていない。

慎重な姿勢は当然ともいえる。技術革新の効果が経済全体に浸透し、統計に表れるまでには時間がかかるためだ。それでも、FRBはAIが経済に与える影響をめぐり、難しい判断を迫られている。

オープンな姿勢

パウエルFRB議長の任期が残り6カ月となるなか、トランプ大統領は利下げに前向きな後任を指名する方針を示している。選任手続きを主導するベッセント財務長官は、次期FRB議長にはグリーンスパン氏のように早期の判断を下す柔軟性が求められると述べている。

そのベッセント氏は先月、CNBCとのインタビューで「2026年前半にはAIの導入効果が本格的に生産性に表れ始めるだろう」と語った。

さらに「グリーンスパン氏が当時、生産性向上の波を認めずにブレーキを踏んでいたら、インターネット革命は簡単につぶれていたかもしれない」と指摘。次期議長には「オープンな姿勢で臨む姿勢」が求められると付け加えた。

ベッセント氏の候補者リストには5人の名前が挙がっており、このうち4人が最近、同氏の主張に理解を示す発言をしている。

トランプ政権下で国家経済会議(NEC)委員長を務めるケビン・ハセット氏は、「AIが労働者の生産性を驚くほどの速さで高めている」と述べた。米資産運用会社ブラックロックでグローバル債券の最高投資責任者(CIO)を務めるリック・リーダー氏も「われわれは生産性革命のただ中にいる」と指摘。ケビン・ウォーシュ元FRB理事はウォールストリート・ジャーナル(WSJ)への寄稿で、「AIは生産性を押し上げ、米国の競争力を高める一方、強いデフレ圧力をもたらす可能性がある」と論じた。

ウォラーFRB理事は3人に比べれば若干慎重な姿勢を見せており、「AIが経済を押し上げることに疑いはない」としつつ、「持続的な生産性向上が続くことを期待している」と述べた。5人目の候補であるボウマンFRB副議長(銀行監督担当)は、AIについて主に自らが所管する規制分野の文脈で言及する傾向がある。

こうした発言の数々から、AIが今後、FRBが関心を寄せる中心的テーマとして存在感を増していくことがうかがえる。

セントルイス連銀は定期調査で労働者に対し、生成AIの活用によってどれだけの時間を節約できたかを聞いている。調査を行った研究者らによると、3年前のChatGPTの公開以降、労働生産性は最大で1.3%押し上げられた可能性がある。

調査を率いたアレクサンダー・ビック氏は「驚いたのは、産業レベルでその効果がすでに明確に現れていることだ」と述べ、「相関関係はすでに確認できる」と指摘した。

この重要な問いに答えようとするFRB当局者、企業経営者、投資家のいずれにとっても「根本的な問題が一つある」。こう指摘するのは、AIと仕事の未来を研究するトロント大学のクリスティーナ・マッケルヘラン氏だ。同氏は、企業によるAI活用に関する「精緻で信頼性の高いデータが欠けている」とし、注目を集める多くの研究が「極めて疑わしい情報に基づいている」と警鐘を鳴らした。

「私たちはAI革命という嵐の中を、ほとんど目隠しのまま突き進んでいる」とマッケルヘラン氏は語る。

補うのも奪うのもAI

AIを導入する企業の経営者は、現場でその効果を実感しており、生産性の大幅な向上を報告する声も多い。

空調設備分野のブルオンは、AIを活用して技術者が業務知識に迅速にアクセスできる仕組みを構築した。ハーバード・ビジネス・スクールのクリストファー・スタントン氏は、熟練人材が不足する業界で生産性を押し上げる有力な手法だと評価している。

同時に、AIには不安を呼ぶ側面もある。少ない人数で同等の成果を上げられる技術は、人手不足を補う手段となる半面、働く場を奪う要因にもなり得る。

通常、経済が技術革新によって一段と前進すると、労働力は新たな分野に再配置される。1990年代のインターネットブームは株価の崩壊で幕を閉じたものの、生産性向上の効果は約10年続き、その後これに匹敵する成果は現れていない。

マクロポリシー・パースペクティブスのジュリア・コロナド氏は、1990年代には技術革新が雇用拡大につながったが、いまはAIを人員削減の手段として用いる企業が増えていると指摘する。FRBの地区連銀経済報告(ベージュブック)でも、AIが生産性を高める一方で採用意欲を抑制し、とくにエントリーレベルで影響が目立つとの結果が示されている。

原題:Fed Fixates on AI, But It’s Not Ready to Make Big Greenspan Bet(抜粋)

--取材協力:Catarina Saraiva.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.