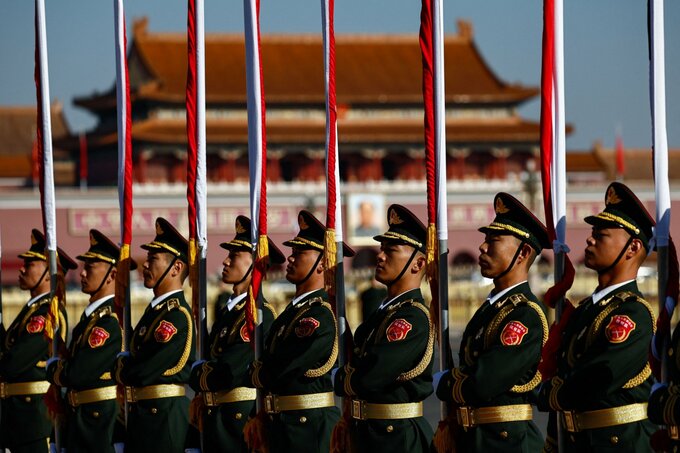

(ブルームバーグ):中国の「戦狼外交」が終わったなどという「対中ハト派」の言葉を信じてはいけない。高市早苗首相による台湾を巡る発言で、中国はあっという間に攻撃姿勢に転じた。

日中間の新たな火種となったのは11月7日の高市氏の発言だ。台湾に対する武力行使があった場合、それは日本にとって「存立危機事態」になり得ると述べた。

この法的な位置付けは、台湾有事に伴う自衛隊の出動を正当化するもので、日本のこれまでの外交方針に合致している。国会でのこの発言は、高市氏が政治の師と仰ぐ故・安倍晋三元首相の考えを踏襲するものでもあった。

これに反発したのが中国だ。薛剣駐大阪総領事はX(旧ツイッター)に「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか」と投稿。その後、この投稿は削除された。

さらに中国共産党系の「環球時報」で編集長を務めたタカ派の論客、胡錫進氏は、高市氏を「邪悪な魔女」と呼んだ。

14日には中国外務省が、「中国人民の底線に挑戦しようとする者は必ず中国の正面からの打撃を受け、14億を超える中国人民の血肉で築かれた鋼鉄の長城の前に完全に打ち倒される」と警告した。

この表現には意図がある。日中戦争で日本軍への抵抗を呼びかけた中国国歌「義勇軍進行曲」の一節を想起させるものだ。中国共産党の習近平総書記(国家主席)も台湾問題などで外国勢力に引き下がるよう警告する際に、同じような言い回しを使ってきた。

中国は台湾に絡む発言に極めて敏感だ。台湾を自国の一部と見なしており、高市氏の発言を「内政干渉」だと非難し、撤回を求めた。これに対し日本政府は立場を崩さず、冷静な対応を呼びかけている。

米国の前駐中国大使ニコラス・バーンズ氏はブルームバーグテレビジョンで、「日本の島々と台湾の地理的な近さを考えれば、日本が台湾へのいかなる脅威にも懸念を抱く」のは当然との認識を示した。

トランプ米政権からは今回の日中対立に関してコメントは出ていない。歴史的に見ても、米国と日本はいずれも台湾防衛について明確な発言を避けてきた。

日本が台湾有事に際して取る可能性のある行動は、あくまで米国が主導する連合の一員としてのものである点に留意する必要がある。安倍氏が政府の防衛任務を拡大するための改革を推し進めた後も、日本は依然として平和憲法の制約下にある。

従って、高市氏の発言自体が政策転換を意味するわけではないが、中国側の反応にはトーンの変化が見られる。今回の攻撃的な言葉遣いは、中国の外交官がナショナリズム的な強硬姿勢から戦狼外交官と呼ばれるようになった2010年代後半から20年代初頭の雰囲気を連想させる。

デリスキング戦略

中国はここ数年、強硬な発信が逆効果であると認識したのか、そうした表現をやや抑えてきたように見えた。だが今回の一件は、その自制が一時的なものだったことを示している。台湾や主権が関わると、古き本能が再び表面化する。

中国政府は国民に対し日本への渡航を控えるよう呼びかけ、日本への留学にもリスクが高まっていると警告した。16日には、中国海警局の武装船4隻が日本の実効支配下にある尖閣諸島周辺の係争海域を航行した。同時に、中国国内の映画館では日本映画2本の上映が延期された。

日本にとって中国は最大の貿易相手国で、貿易総額の約2割を占める。日本の製造業は重要部品のサプライチェーンで中国に大きく依存しており、日本はまた、中国人観光客に人気の目的地でもある。

こうした相互依存関係は、戦略上の脆弱(ぜいじゃく)さにもつながっている。中国はこれまでも外交関係が悪化すると、輸入規制や観光抑制、消費者を巻き込んだボイコットなど経済関係を「武器化」してきた。

17日の東京株式市場では、観光関連銘柄や小売株が下落した。ブルームバーグ・インテリジェンス(BI)によると、現時点で中国政府の渡航警告が日中間の航空需要に与える影響は限定的だが、エスカレートするリスクは現実的だ。

韓国が17年に在韓米軍向けに高高度防衛ミサイル(THAAD)を配備した際、中国は自国民の韓国への団体旅行を停止した。日本政府はこうした中国の対応を十分承知している。例えば13年、安倍氏が靖国神社を参拝した際、中国と韓国から強い非難を浴びた。

高市政権の次の一手は慎重を要する。日本政府は緊張緩和を目的に外務省のアジア大洋州局長を北京へ派遣したが、大きな効果は期待しにくい。むしろ中国からさらに強硬な反応が出る可能性が高い。

22日に始まる南アフリカでの20カ国・地域(G20)首脳会議は融和のきっかけになり得たが、中国は両国間の緊張を理由に李強首相が高市氏と会談しない方針を明らかにした。

より大きな問題は、トランプ大統領が、貿易交渉が順調に進む限り習氏がインド太平洋で力を誇示することを容認しているように見える中で、自信を増す中国とどう向き合うかだ。

日本は主権問題では一歩も引かず、同時に感情的な応酬を避けるべきだ。そのためには、重要資源の代替供給源を確保し、強靱(きょうじん)なサプライチェーンを構築するとともに、日本製品の新市場を開拓するなど、デリスキング(リスク低減)戦略を加速させる必要がある。

関係悪化後の3年間にわたり中国から圧力を受けたオーストラリアの経験は、市場の分散・多角化と戦略的対応によって、中国の強硬姿勢を乗り切ることが可能であることを示している。

中国が今、日本に対して取っている態度は、戦狼外交がいまだに続いているとの再警告にほかならない。

(カリシュマ・バスワニ氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、中国を中心にアジア政治を担当しています。以前は英BBC放送のアジア担当リードプレゼンテーターを務め、BBCで20年ほどアジアを取材していました。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:China’s Wolf Warrior Reprise Is a Mistake: Karishma Vaswani(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.