(ブルームバーグ):英放送局チャンネル4では隔週木曜日の昼食後、社員50人余りがオンラインで集まり、現代の職場ではめったに話題に上らないテーマについて語り合う。それは「男性であることに伴う日常的な課題」だ。

マノスフィア(Manosphere=男性と領域を組み合わせた造語、男性中心のネット文化圏)が意識される中、社員らはメンタルのストレスや男らしさ、息子を育てる難しさなどについて本音を語る。このグループを共同運営するマーケティング幹部のタファズワ・ムチェンジェ氏は「一番の驚きは、男性が話し合って学びたいと切望していることだ。非常に強い欲求と意欲があった」と話す。

女性や退役軍人、性的少数者(LGBTQ)の従業員など特定の層を対象とした従業員リソースグループ(ERG)は長年、企業社会で定着してきたが、男性専用のグループというアイデアは懐疑的に受け止められかねない。

男性は依然として指導的立場に多く、大企業の最高経営責任者(CEO)の約90%、米国の経営幹部職の3分の2以上を占めている。このため、「すでに会社全体が男性の集まりではないか」という反発もある。人材コンサルタントのクリス・マコーミック氏は、「昇進するのも、主導権を握っているのも男性だから、共感し合う場を必要としないという考えが根強い」と話す。

企業が公認する男性グループがまれなのは恐らくこうした理由からだ。だが、まだ少数ではあるものの、英防衛大手BAEシステムズや米化粧品大手エスティローダーなどの企業では、若手や人種的マイノリティーのグループと並んで、こうした男性従業員向けの組織も設けられている。裏付けデータはまだ乏しいものの、プラスの効果をもたらしているという。

チャンネル4のムチェンジェ氏は、「有害な男らしさ」についての議論が、職場への浸透を妨ぐ助けになると指摘する。BAEでは4年前に男性グループを立ち上げ、メンバー同士が早い段階で医療支援を求めるよう促し合い、結果として業務に支障を来す深刻な問題の発生を抑えている。

グループ共同設立者のグリン氏は「私たちは診断や判断を下さず、ただ同じ立場の人と話せる場を提供している」と説明する。同氏は多様性・公平性・包摂性(DEI)プログラムへの最近の攻撃を受けて、フルネームの公表を控えることを希望した。

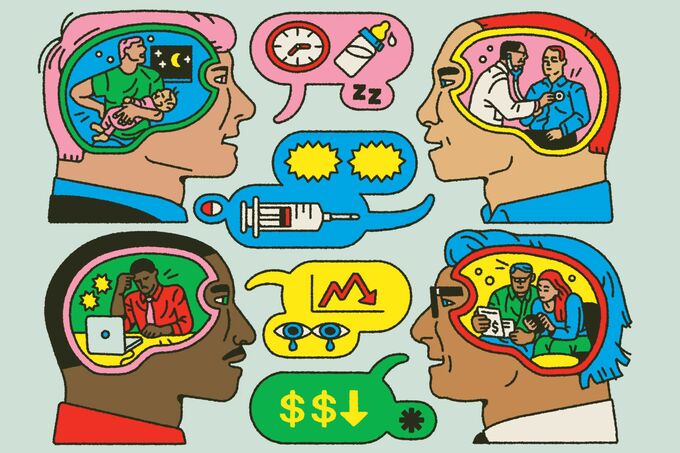

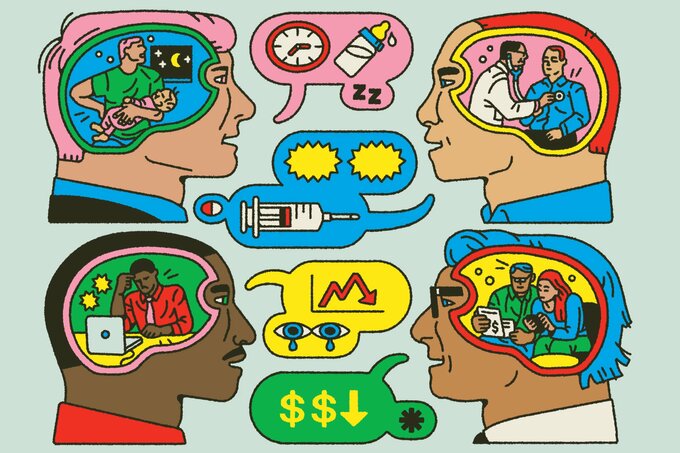

「ボーイズクラブ」だと見なされることがないように、多くのグループは女性の参加も歓迎している。活動の中心は、男性の身体的・精神的・経済的健康だ。話題は精巣がんや男性の更年期、新米パパとしてのストレスなどから、新居購入資金調達や、離婚や流産、シングルファーザーとしての苦労にまで及ぶ。

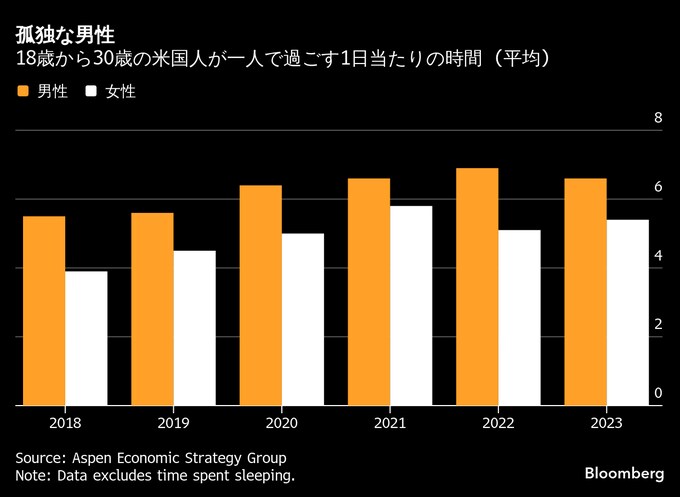

こうした背景には、男性の孤立傾向の強まりがある。米アスペン経済戦略グループのリポートによると、2023年に米国の18-30歳の男性は睡眠を除いて平均6.6時間を1人で過ごし、女性より1時間以上長かった。米国の男性の約15%は「親しい友人がいない」と回答している。

こうしたコミュニティーの明らかなメリットにもかかわらず、多くの企業や個人は、男性グループの存在を公にはしづらい状況にある。トランプ大統領はDEIプログラムが男性を不利にしていると批判し、二期目の就任後は多くの企業が関連施策を縮小または停止した。エスティローダーは女性が多数を占める職場内で男性グループを15年に発足させたと確認したものの、400人いるメンバーの中で取材に応じる者はいないとした。

それでも参加者たちは、こうした親睦グループが社員の健康や生産性の向上につながると主張する。英通信会社ヴァージン・メディアO2のレディングにある拠点では、非公式な男性ネットワークが設置されており、過去に自殺を考えた経験を持つ社員5人が専門家の支援を受けるきっかけになったという。

このグループの金曜会議の運営を支援する上級プロジェクトマネジャーのジット・ターカー氏は「重要なのは、弱さを見せることを恐れないことだ。それが他の人にも話す勇気を与える」と語った。

(原文は「ブルームバーグ・ビジネスウィーク」誌に掲載)

原題:Men’s Groups (Not ‘Boys Clubs’) Quietly Emerge in Big Business(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.