はじめに~飲酒量の適正化にむけた課題

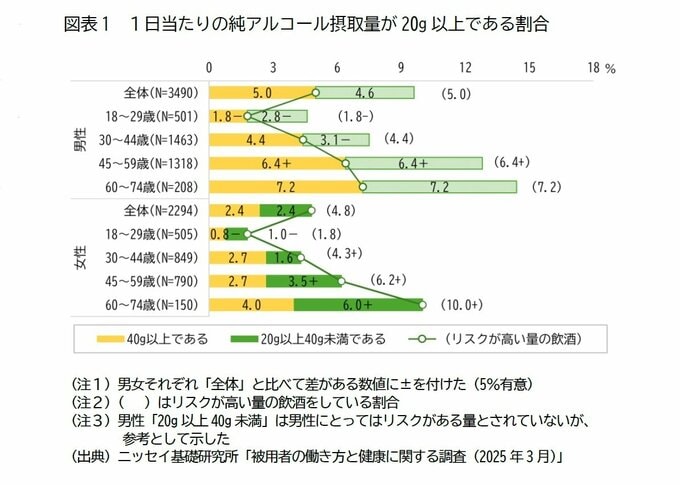

厚生労働省は、1日当たりの純アルコールが「男性40g以上、女性20g以上」を生活習慣病のリスクを高める飲酒量と定義し、飲酒量の適正化を推奨している。

2023年度まで実施されていた「健康日本21(第二次)」の最終評価では、生活習慣病リスクを高める量の飲酒をしている割合は、男性が横ばい、女性では上昇しており、いずれも低下目標を達成していない。

そのため、「健康日本21(第三次)」では、飲酒によるリスクと、飲酒量の適正化の必要性を周知することが必要とされている。

女性の飲酒割合の上昇の一因として、女性の社会進出が指摘されている。また、厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、男女とも週3回以上の飲酒習慣がある割合は、仕事をしていない人と比べて仕事をしている人で高い。

こうした背景をふまえ、本稿では、被用者(公務員もしくは会社等に雇用されている人)を対象とするインターネット調査の結果を使って、リスクが高い量の飲酒をしている人のうち、飲酒量の適正化の必要性を認識している人の特徴をみていく。

飲酒実態と飲酒量の適正化に対する考え方

本稿で使用したのは、ニッセイ基礎研究所が2025年3月に実施した「被用者の働き方と健康に関する調査」である。

本調査は、全国18~64歳の男女被用者(公務員もしくは会社等に雇用されている人)を対象とするインターネット調査である。回収数は5,784件で、全国11地域の性別、年齢の分布を国勢調査の分布に合わせて回収した。

1|本調査における飲酒量と適正化に対する考え方

1日あたりの純アルコール摂取量を尋ねた結果を見ると、男女とも高年齢ほど飲酒量が多い傾向があり、男性は、45~59歳で20g以上40g未満、40g以上のいずれも全体と比べて高く、女性は、45~59歳と60~74歳で20g以上40g未満が全体と比べて有意に高い(5%有意水準)。

男女とも29歳以下で全体と比べてアルコール摂取量が少ない。

男女を比較すると、40g以上、20g以上40g未満のいずれも男性が女性を上回る。

しかし、男女それぞれにとってのリスクがある飲酒量(男性の40g以上、女性の20g以上)をふまえると、リスクが高い量の飲酒をしている割合は男女とも全体でおよそ5%程度だった。

年齢別にみると、59歳以下では男女同程度だったが、60~74歳では女性が10.0%と男性の7.2%を上回った。

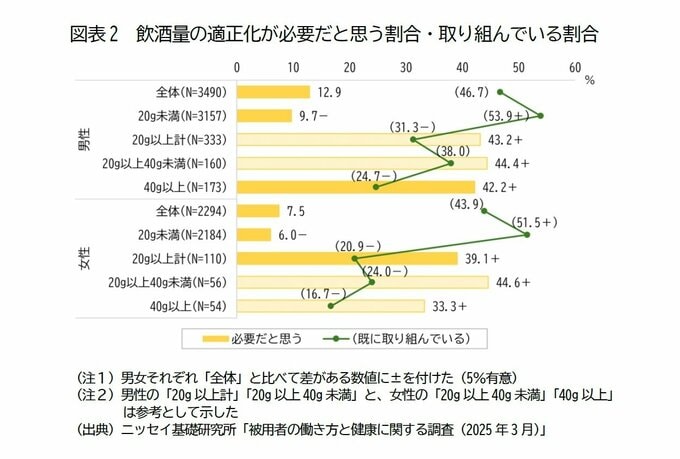

続いて、現在の飲酒量別に、自分の健康状態の維持・改善に向けて「飲酒量の適正化」が必要だと回答した割合、および、飲酒量の適正化が必要だと回答した人のうち、既に改善に向けて取り組んでいると回答した割合を見る。

まず、飲酒量の適正化が必要だと回答した割合についてみると、男女とも、現在の飲酒量が20g以上で一様に高くなっていたが、4割程度にとどまった。

リスクの有無でみれば男性では40g以上かどうかが境となるが、40g以上と20g以上40g未満とに大きな差はなかった。

飲酒量の適正化が必要だと回答した人のうち、既に改善に向けて取り組んでいる割合についてみると、男女とも、20g未満が5割を超えて高かった。一方、40g以上飲酒している男性では24.7%、20g以上飲酒している女性では20.9%と、低い水準にとどまった。

リスクを高める量の飲酒をしていても6割程度は飲酒量の適正性を感じていなかった。また、必要性を感じていても、8割程度が適正化に向けて取り組んでいなかった。

一方、必要性を感じていた約4割のうち2割程度は、適正化に向けて取り組んでいたものの、依然としてリスクを高める量の飲酒を続けていた。なお、男女とも現在の飲酒量が20g未満でも適正化が必要だと回答した人は1割未満ではあるものの一定数いた。

飲酒量が20g未満でも適正化が必要だと回答した人では半数程度が適正化に向けて取り組んでいると回答しており、適正化に向けて取り組んだ結果20g未満にとどめられている人が一定数いると考えられる。

2|「飲酒量の適正化」が必要だと思う人の特徴

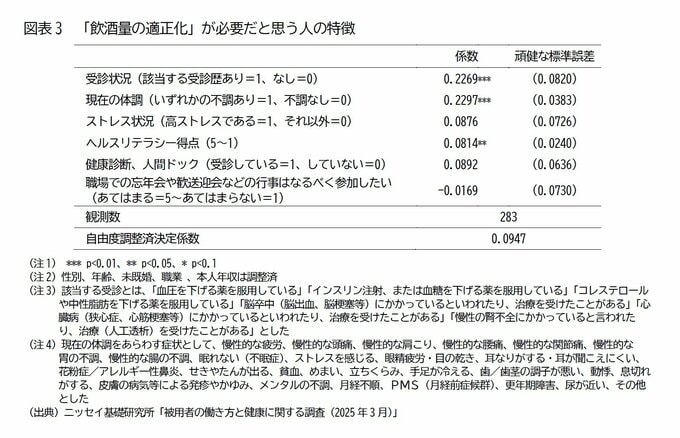

飲酒量適正化の必要性を感じる背景を把握するため、リスクが高い量の飲酒をしていて、健康の維持・増進のために「飲酒量の適正化」が必要だと思っていることを被説明変数、現在の体調、受診状況、ストレス状況、ヘルスリテラシー、健康診断や人間ドックの受診状況を説明変数として線形確率モデルで推計した。

受診状況は、「血圧を下げる薬を服用している」「インスリン注射、または血糖を下げる薬を服用している」「コレステロールや中性脂肪を下げる薬を服用している」「脳卒中(脳出血、脳梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある」「心臓病(狭心症、心筋梗塞等)にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある」「慢性の腎不全にかかっていると言われたり、治療(人工透析)を受けたことがある」のいずれかに該当する受診歴がある場合を1、ない場合を0とした。

現在の体調は、慢性的な疲労や頭痛、眠れない等、24項目の症状をあげ、そのいずれかに該当する場合を「いずれかの不調あり」として1、いずれにも該当しない場合を「不調なし」として0とした。

ストレス状況は、厚生労働省が推奨する「職場ストレス簡易調査票(57項目)」の結果から所定の算定方式に基づき高ストレス者を1とし、それ以外を0とした。

ヘルスリテラシーは、Ishikawaらによる尺度を使った。

具体的には、もし必要になったら、病気や健康に関連した情報について、「新聞、本、テレビ、インターネットなど、いろいろな情報源から情報を集められる」「たくさんある情報の中から、自分の求める情報を選びだせる」「情報がどの程度信頼できるかを判断できる」「情報を理解し、人に伝えることができる」「健康改善のための計画や行動を決めることができる」という5つの項目に対して、「強くそう思う」から「まったくそう思わない」の5段階で尋ね、順に5~1点を配点し、5項目の平均をヘルスリテラシー得点とした。

また、自分自身の健康状態の維持・改善に向けて「健康診断、人間ドック(職場健診や地域健診)を受診している」にあてはまる場合を1、あてはまらない場合を0とした。

その他、職場や自身の飲酒に対する態度を示す変数として、「職場での忘年会や歓送迎会などの行事にはなるべく参加したい」という設問に対し、「あてはまる」から「あてはまらない」までの5段階で尋ね、順に5~1点を配点した。性別、年齢、未既婚、職業、本人年収は調整した。

推計結果を見ると、「飲酒量の適正化が必要だと思う」とプラスの関連がある項目として、現在の体調として何らかの不調があること、該当する受診歴があること、ヘルスリテラシーが高いことがあげられた。

ストレス状況や健康診断や人間ドックの受診、職場での忘年会や歓送迎会などの行事への参加意向との関連はみられなかった。

以上の結果から、リスクが高い量の飲酒をしている人は、健康診断を受診していても飲酒量の適正化の必要性を自覚しにくく、何らかの体調不良を経験してはじめて、その必要性を認識する傾向が示唆された。

まとめ~不調を経験して初めて飲酒量の適正化の必要性を認識

本稿では、被用者を対象とする調査データを用いて、飲酒量が生活習慣病リスクを高める水準にある人のうち、「飲酒量の適正化」が必要だと認識している人の特徴を分析した。

その結果、飲酒量の適正化を必要だと感じる割合は、リスクが高い飲酒者でも4割程度にとどまり、実際に改善に取り組んでいる人はさらに少なかった。

飲酒量の適正化を必要と感じることには、体調不良や受診歴があることや、ヘルスリテラシーの高さが関連していた一方で、ストレス状況や健康診断の受診、職場行事への参加意向とは関連がみられなかった。

これらの結果から、健康診断の受診や職場環境の影響だけでは、飲酒量の適正化の必要性に気づきにくく、何らかの身体的な不調を経験して初めて問題を認識する傾向が示唆された。

今後は、不調を感じる前から、飲酒リスクと適正飲酒量について理解を促す情報発信やヘルスリテラシーを高める取り組みが求められる。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。