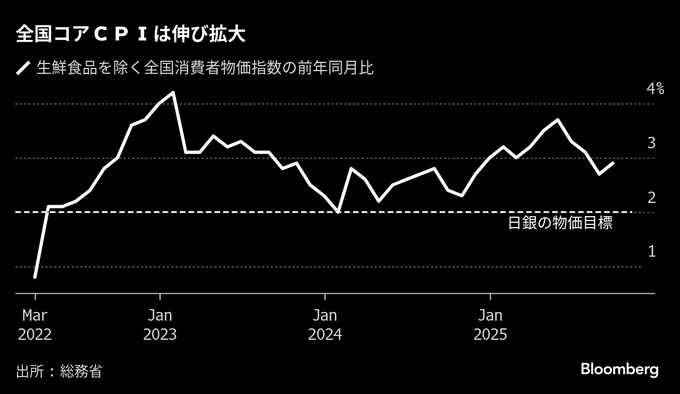

(ブルームバーグ):9月の全国消費者物価指数(生鮮食品を除くコアCPI)は、前年比上昇率が4カ月ぶりに拡大した。エネルギー価格が上昇に転じ、全体を押し上げた。

総務省の24日の発表によると、コアCPIは前年比2.9%上昇と前月の2.7%上昇から伸びが拡大した。市場予想と一致した。日本銀行の目標の2%を上回るのは42カ月連続。エネルギーが2.3%上昇と3カ月ぶりにプラスに転じた。政府が昨年実施した電気・ガス代補助金の反動による押し上げ寄与が、現行分の押し下げ寄与を上回った。

一方、生鮮食品を除く食料は7.6%上昇と2カ月連続で伸びが鈍化した。このうち米類は49.2%上昇と前月の69.7%上昇を下回った。

生鮮食品とエネルギーを除いたコアコアCPIは3.0%上昇と、市場予想(3.1%上昇)を下回った。2カ月連続で伸びが縮小したものの、6カ月連続で3%台となっている。総合指数は2.9%上昇と伸びが拡大。市場予想と一致した。

物価高の中で注目される日銀の金融政策運営。緩和重視の高市早苗政権の発足から間もないこともあり、29、30日の決定会合では政策維持が見込まれているが、続く12月会合での利上げ観測は根強い。今回のCPIの結果は、市場の早期利上げ観測をサポートすることになりそうだ。

ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査部長は、「物価の基調的なモメンタムは維持されているが、加速しているわけではない」とし、今後のコアCPIの伸び鈍化を予想。日銀は12月か来年初めに利上げをしたいと思っているだろうが、高市首相の存在も踏まえると「今後の引き上げ判断はより複雑になるかもしれない」とみている。

サービス価格は鈍化

賃金動向を反映しやすいサービス価格は1.4%上昇となり、前月の1.5%上昇からプラス幅が縮小した。今年の春闘の賃上げ率が2年連続で5%台の高水準となる中で、賃金から物価への波及が継続するかが注目されている。

日銀は経済・物価の中心的な見通しが実現していけば、経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き利上げで金融緩和の度合いを調整していく方針だ。

ブルームバーグがエコノミスト49人を対象に実施した調査によると、来週の決定会合での利上げ予想は10%と前回調査から大きく減少した一方、続く12月は49%に拡大。来年1月までを98%が見込んでおり、早期の利上げ再開が市場コンセンサスになっている。

総務省の説明

- 政府が昨年実施した電気・ガス代補助金の反動による押し上げ寄与は総合に対して0.56ポイントで、今年実施分の押し下げ寄与は0.32ポイント

- 消費者物価の押し下げに最も寄与した生鮮食品を除く食料は、主に米類の前年比が縮小したため

- 家庭用耐久財は伸び率がマイナスに転換。ルームエアコンの価格下落などを反映

- サービスの伸び縮小は、東京都が9月から保育料無償化の対象を第1子まで拡大したのが主因。外食のマイナス寄与は牛丼の大手チェーンの値下げなどを反映

(詳細やエコノミストコメント、チャートなどを追加して更新しました)

--取材協力:藤岡徹.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.