本当に必要な“働き方改革”は?

藤森祥平キャスター:

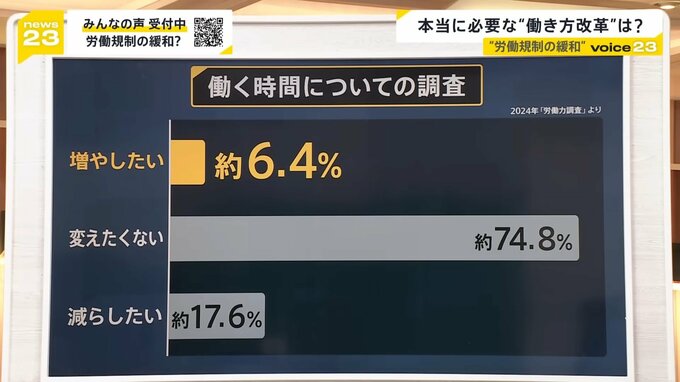

労働環境全般として、現場ではいま人手不足に悩んでいる声が上がっています。2024年「労働力調査」によると、「労働時間を増やしたい」と思っている人は全体で約6.4%なんですね。これを受けて、国が実際どう動くのかという点です。

小川彩佳キャスター:

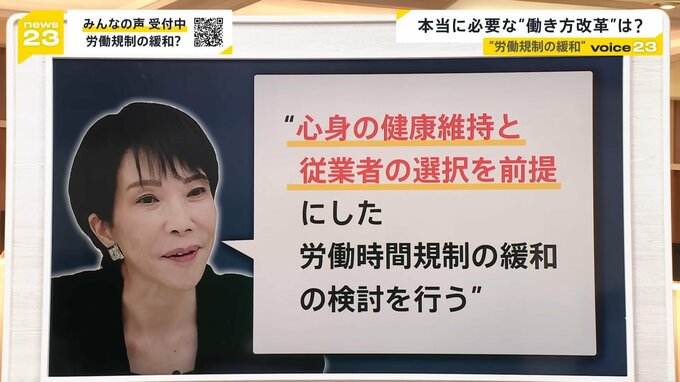

高市総理が指示したのは、「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした、労働時間規制の緩和の検討を行う」と。

街では「多様な選択肢が生まれるのであれば」と前向きな声も聞こえましたが、「働くことが強制的になるとよくない」という不安も聞こえました。中室さんは規制改革について、政府に提言する立場を務めてきましたが、伝えたいポイントはどういったことですか。

教育経済学者 中室牧子さん:

そうですね。まず約6%の人が「もっと働きたい」と言っている。その半分の人たちというのは、実は労働時間が週35時間未満のパートタイムやアルバイトの労働者なんです。

要するに、重要なポイントは「年収の壁の解消」だと思います。もっと働きたいと考えている人は年収の壁にぶちあたっている人で、パートタイムの人たちなどの「もっと働きたい」と思っている人たちが、年収の壁を気にせずに働けるようにすることが大事です。

つまり、いま政府で議論になっている「労働時間の規制」というのは、全ての職種や労働者に対して「残業時間を無制限に規制緩和をします」というような議論ではない、ということだと思います。どういう職種の人たちの、どういう労働時間について、どういう政策が必要かを見直そうということ。

藤森キャスター:

より丁寧な説明とか議論が必要になってくると思います。

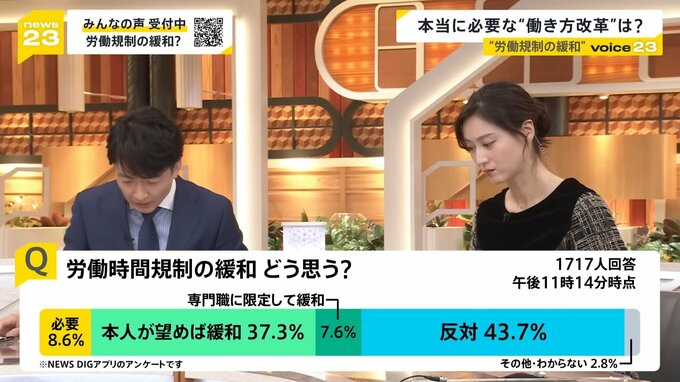

「労働時間規制の緩和をどう思うか」というアンケートの回答です。過労死のリスクを高める可能性があるからなどの理由で「反対」が43.7%。「本人が望めば緩和」が37.3%と続いています。

教育経済学者 中室牧子さん:

私は規制改革推進会議の委員をしていて、大事なのは「時間」だけではなく「柔軟性」ではないかと思うんです。規制改革会議でいま議論をしているのは、例えば早番や遅番があって生活のリズムが乱れることが心配な人には、1日10時間働くと、週に4日で週休3日のような働き方を許すとか。あとは、有給も半日や1日の単位でしか現状は取れませんが、1時間単位で取れる有給のようなものを増やすとか。

働き方の「柔軟性」を高めるような規制緩和ができないかを議論しているわけです。こうすると、「もっと働きたい」と思う人が増える可能性や、いま働いてる人たちが定着し、同じ会社や人手不足の会社で長く働いてくれることがあるかもしれない。これは、社会の人手不足感を解消することに資するのではないかと思うんですね。

つまり、時間を延ばすことだけではなく、柔軟性を高めて、みんなの働き方の選択肢を増やすことが大事かなと。

小川キャスター:

具体的な議論はこれからですが、働き方改革は過労を苦に命を落としてしまった方たちや、そのご遺族のみなさんの訴えの上に議論が築かれてきたものです。そうした皆さんが不安に思うのも当然であると思います。丁寧な議論が必要です。

================

<プロフィール>

中室牧子さん

教育経済学者 教育をデータで分析

著書「科学的根拠で子育て」

※動画内で紹介したアンケートは24日午前8時で終了します。