(ブルームバーグ):マイクロソフトが人工知能(AI)特化型クラウド事業者のネビウス・グループと結んだ契約は、自社の大規模言語モデル(LLM)や消費者向けAIツールを開発する社内チームに必要な計算能力を供給する内容となっている。事情に詳しい関係者が明らかにした。

契約規模は最大194億ドル(約2兆9000億円)で、9月8日に概要が発表された後にはネビウス株が急伸した。ただ、発表内容は具体性を欠いていた。非公開情報であることを理由に匿名で語った関係者によると、この契約によりマイクロソフトは、エヌビディアの最新チップ「GB300」を10万個余り利用できるようになる。

この提携は、業界全体で深刻化するAIデータセンターの逼迫に対応しつつ、自社サーバーを顧客向けの高収益なAIサービスに重点的に活用する狙いがある。

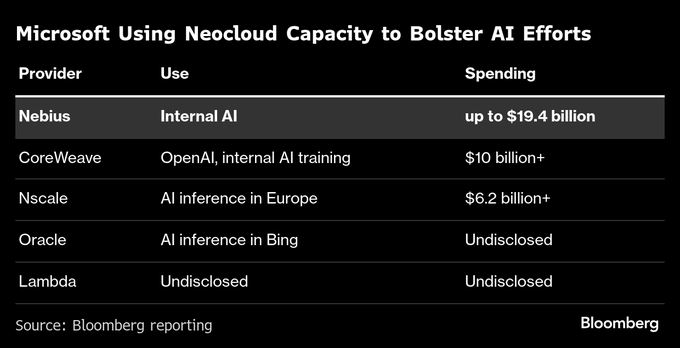

今回の取り組みは一連の動きの一部にすぎない。マイクロソフトはAIに特化した新興クラウド事業者(ネオクラウド)との契約を相次いで結んでいる。ネビウスやコアウィーブ、エヌスケールなどとの契約を含め、その総額は330億ドル(約4兆900億円)を超える。重要なインフラを担う存在として、ネオクラウドを積極的に取り込む姿勢が鮮明になっている。

大手クラウドサービス提供者は従来、自前のデータセンターを運営してきた。だがマイクロソフトは計算資源の確保で十分な体制を整えるのに苦戦している。このため、電力や半導体の調達といった課題をクリアしたネオクラウドからサーバーを調達し、対応を加速している。

マイクロソフトでクラウド事業を統括するスコット・ガスリー氏は「AI分野はまさに領土拡大競争の最中にある。容量の制約に縛られない決断を下した」と語った。

電力消費の大きい生成AIの登場が、データセンターのインフラに大きな負荷を与えている。ガスリー氏によれば、マイクロソフトは社内業務や提携先のオープンAI向けの一部処理を新興クラウド事業者のサーバーに振り分け、自社データセンターの容量を顧客向けに確保している。

こうした取り組みは、マイクロソフトに財務面での柔軟性ももたらす。バーンスタインのアナリスト、マーク・モードラー氏によれば、一部の費用を資本コストではなく営業費用として計上できるため、キャッシュフローや税制面で有利になる可能性がある。さらに新興クラウド事業者との契約は、自社データセンターの運営に比べ、戦略転換をより迅速に進められる利点もあると同氏は指摘する。

アマゾン・ドット・コムなど競合のクラウド事業者は、マイクロソフトほど大規模にネオクラウドを活用しているわけではない。モードラー氏はその背景として、マイクロソフトには競合他社よりもAI関連需要が多いことがあるとの見方を示した。

ガスリー氏は、「GitHub Copilot」などマイクロソフトの自社製品に加え、数億人規模の利用者を抱えるオープンAIの「ChatGPT」からの需要急増を指摘。そのうえで「アマゾンはその規模には遠く及ばない。グーグルも同様で、とりわけ業務時間帯の集中的な利用では差がある」と述べた。

マイクロソフトはAI処理の一部をネオクラウドに委託する一方、自社施設への投資も積極的に続けている。1日にはウィスコンシン州ラシーンのデータセンター開発で第2期計画に着手すると発表。事情に詳しい関係者によると、この拡張により同拠点の電力供給能力は少なくとも90万キロワットに達し、一般的な原子炉1基に匹敵する規模となる。

原題:Microsoft Bets $33 Billion on Neoclouds to Ease AI Crunch (1)(抜粋)

--取材協力:Dina Bass、Matt Day.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.