「人手不足=インフレ」は本当か?供給と需要のバランスから考える

さらに一部では「人手不足で賃上げが必要になり、物価上昇につながる」という論調もありますが、末廣氏はこれにも疑問を呈します。「人手不足で供給能力が下がることは自明だが、実はそれ以上に需要が減ればインフレにはならない」という論理です。

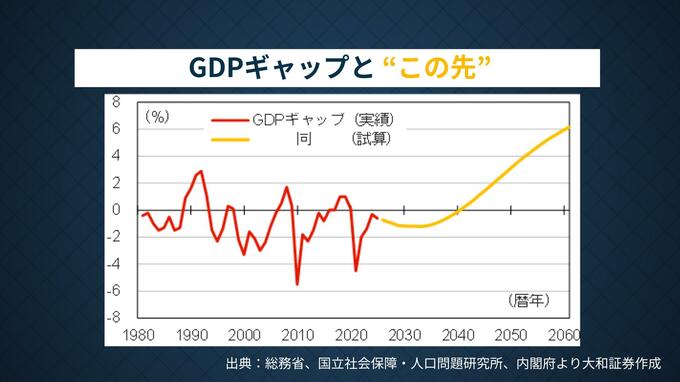

末廣氏の試算によれば、GDPギャップ(潜在GDPと実際のGDPの差)がプラスに転じ、需給が逼迫して本格的なインフレ圧力がかかるのは2040年頃から。このため「現在のインフレを人手不足で説明することは難しいです」とします。

そして日本では生産年齢人口の減少と高齢化により労働力は確実に減少していきます。しかし、それは同時に消費の減少にもつながります。「物価は需給バランスで決まるので、供給力が下がっても、それ以上に需要が減ればデフレもあり得るのです」と末廣氏は説明します。

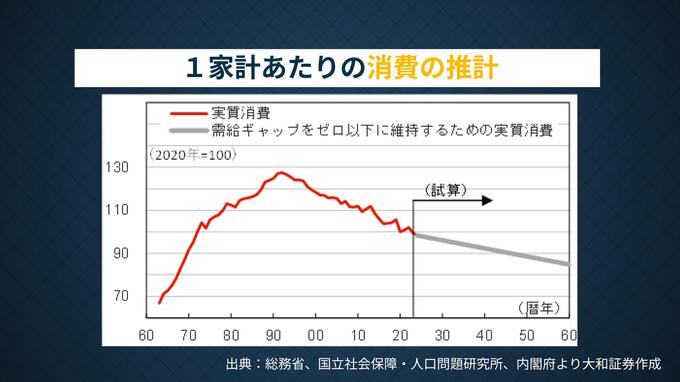

2060年までの試算では、何も対策を取らなければGDPギャップは約6%のプラスになり、インフレ圧力がかかるとみられています。ただ、末廣氏は「GDP6%分の需要を減らせばインフレは回避される」と指摘。6%は企業の設備投資などを含んだ数字なので、仮に各家計(家庭)に均すと、2060年までに実質消費を13.7%減らせば、インフレ率はゼロになる計算です。

日本はすでに「縮小均衡」への道を歩み始めている

実はこれは計算上だけの話ではなくて、家計はすでにこの「縮小」の道を歩み始めているといいます。末廣氏のデータ分析によると、家計の消費はすでに10数年にわたって減少傾向です。

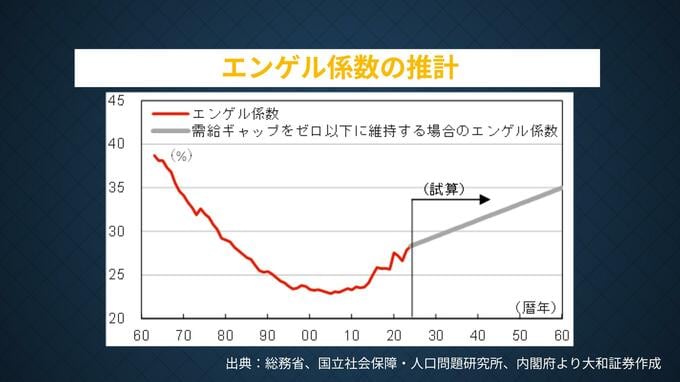

「さらにエンゲル係数は長期的に上昇傾向です。贅沢品や娯楽などへの支出を減らし、必需品である食料への支出の割合が高まっていることを示しています」と末廣氏。

末廣氏は自身の余暇においても「最近ホテルが高くなったので、キャンプに行くようになった」という実例を示しながら「各家庭で節約や消費のシフトが起きている。つらいことだが、このペースで消費が減れば、結果的に人手不足であってもインフレにならない未来も考えられる」という見立てを示しました。

ただ、これは物価の上昇を抑えるために人々が消費を減らし、成長もしない社会ということになります。今はインフレが続くことへの懸念が強いなかですが、末廣氏は「実は心配すべきはインフレよりも、勝手に縮小均衡に向かっていく社会です」と指摘。

日本は日銀が掲げた“賃金と物価の好循環”は思うように実現せず、知らず知らずのうちにインフレを避け“縮小均衡”の道を進みだしているのかもしれません。