物価上昇が続いている日本経済の未来は、どのようになるのでしょうか。大和証券チーフエコノミストの末廣徹氏は、「人手不足でインフレになる」という一般的な見方に対し「需要が減ればインフレにならない」と指摘しています。日銀が目指す「賃金・物価の好循環」に不都合な真実とあわせて、2060年の日本の物価と経済の行方を検証します。

東京都区部CPIが予想外の弱さ、日銀の利上げ判断に影響か

9月26日(金)に発表された東京都区部の消費者物価指数(CPI)は、生鮮食品を除くコア指数が前年比2.5%で、市場予想を下回りました。末廣氏によりますと、この弱さには特殊な要因が潜んでいます。

「9月から東京都独自で0〜2歳の第1子に関する保育料の無償化政策が実施され、約0.28%ポイントの押し下げ効果がありました」としたうえで、末廣氏は「それ以外にも弱めの結果が目立っています」と指摘。

特に注目したいのは、食料品価格の上昇率の鈍化。生鮮食品を除く食料の前年比は+6.9%と依然として高水準ですが「上昇幅がようやく縮小し始め、小さくなっていくイメージができるようになってきました」と末廣氏はみます。

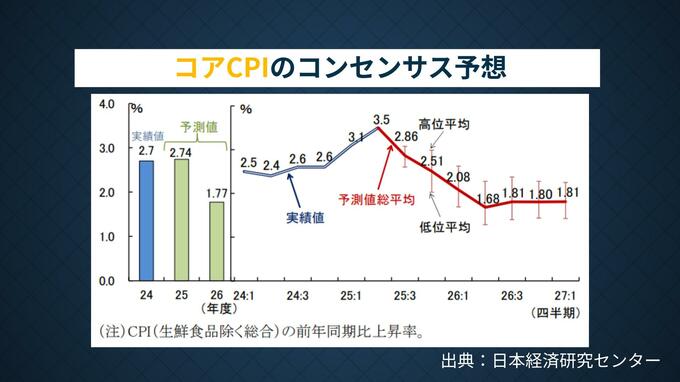

さらにエコノミストの間では、今後のコアCPIの上昇率は徐々に低下し、来年には日銀の目標である2%を下回るとの見通しが多数を占めています。「食料品の値上げが落ち着き、円安の影響もなくなってきているので、物の価格は落ち着いていく。サービス価格は安定的に推移するため、全体として2%を割って1%台後半で落ち着くのではないか」と末廣氏は予測します。

日銀調査で明らかになった「賃金・物価の好循環」の現実

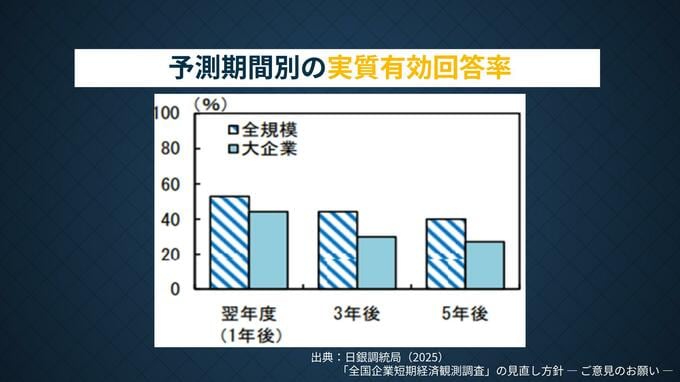

こうしたなか日銀は短観(企業短期経済観測調査)において2027年前半に賃金に関する調査を追加する予定です。その予備調査から、賃金と物価をめぐる興味深い事実が判明したと末廣氏は指摘します。

「企業は販売価格の長期見通しには答えられますが、3年以上先の賃金改定率については見通せないと回答。賃金が販売価格の調整バッファーになっている可能性を示唆している」と末廣氏は考えています。

つまり、企業はまず販売価格の見通しを立て、その後で賃金を決めるという順序になっており「賃上げ→物価上昇」という日銀が描く連関が、実は弱いという現実が浮かび上がったわけです。末廣氏は「コロナ後はエネルギー価格の高騰や円安進行によって『物価上昇→賃上げ』は進みましたが、『賃上げ→物価上昇』の動きについては定着したとは言えない状況」と分析します。