(ブルームバーグ):こんにちは。谷口崇子です。今月のニュースレターをお送りします。

ようやく涼しくなってきましたね。皆さんはどのように夏休みを過ごされたのでしょうか。私は関西地方にある父の実家を訪れました。人付き合いが濃い地方ならではで、父の知り合いが次々と立ち寄ります。

すしを抱えてやって来た旧知の住宅設備会社の経営者が、「もうそろそろ引退したい。M&Aで会社を譲ることを考えている」とこぼしていたのが印象的でした。

「M&A」や「合併・買収」という言葉は日常業務ではしばしば耳にしますが、都会から遠く離れた場所で突如出てきたことに驚きました。この人が経営しているのは地元密着型の会社で規模は決して大きくありません。事業の大小を問わずM&Aブームが起きていることを実感しました。

今回は中小企業を取り巻くM&Aの状況に光を当ててみたいと思います。何百万の悩める経営者が考えを深める一助になればと願っています。

身売りからM&Aへ

「うちのような小さな会社でM&Aなんてできるのだろうか」。吹田鉄工(本社・兵庫県赤穂市)の吹田一平社長(65)は2019年に初めて買収を持ち掛けられた時、大きな惑いを感じた。M&Aという言葉自体は知っていたが、大企業のトップが共同記者会見に登壇し力強く握手、そんなイメージを持っていたという。中小企業だと「身売り」という言葉の方が一般的なのでは、と感じたと話す。

吹田鉄工は吹田氏が父から引き継いだ家業で、変圧器の部品や工場設備のタンクなどの製缶板金を担う。当時の従業員数は15人と小規模ながら三菱電機、日本触媒といった大手企業と長年の取引があり、吹田氏の社長就任以降、黒字経営を続けてきた。

転機は約10年前。大手取引先から相次いで後継者をどうするか尋ねられた。事業承継問題は頭の隅にあったが、日常業務に追われて先送りにしていた。ところが、後継者候補の1人と考えていた一人息子に、大学を卒業したら警察官になりたいと打ち明けられた。経営者としての苦労が身に染みているだけに無理強いはできなかった。その頃から、事業承継問題により真剣に向き合うようになったという。

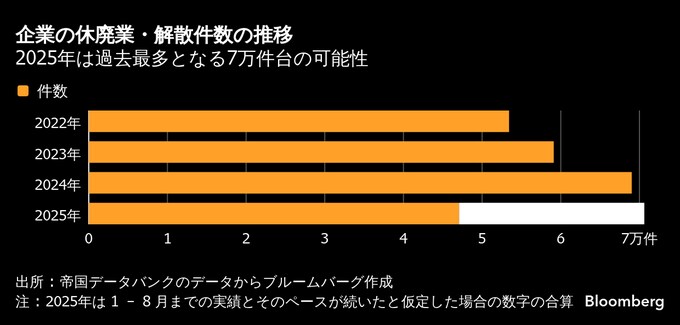

同社のM&Aを仲介した日本M&Aセンターホールディングス(HD)の三宅卓社長は「このままでは日本の中小企業は次々と廃業してしまう。M&Aの促進は待ったなしだ」と話す。政府の資料によると、中小零細事業者の3分の1に当たる約100万社の経営者が70歳以上で、後継者不足が原因の一つと思われる休廃業は24年に、倒産の7倍近い6万9000件となっている。

吹田氏は20年、紹介を受けた坂海工業所(本社・大津市)に全株式を売却。今も「雇われ社長」として会社のために汗を流す。「自分の人脈の中では出会えなかった本当に会社を託せる人と巡り会えた」と喜ぶ一方で、「廃業だけは阻止したいと思って後継者探しをしていたが、時がたつのはあっという間。自分が死ぬまでに間に合わなかった可能性もある」と振り返った。

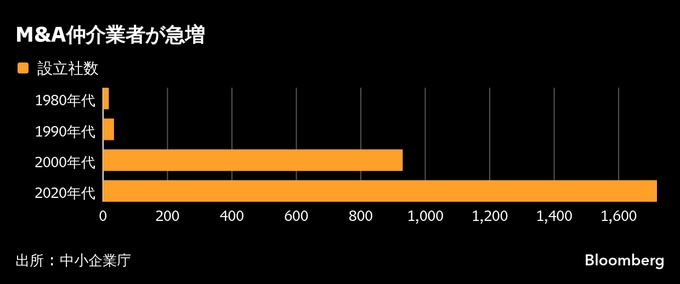

だが、中小企業のM&Aは良いことばかりではない。三宅氏は「業界が活況になるにつれ、中小企業の隅々までM&Aが普通に選択肢に上がるコモディティ化が起きている」と指摘。知識の少ない経営者の間でM&Aへの心理的ハードルが下がることで、だまして会社の資産を持ち去るなど不適切な買い手がトラブルを起こすケースが増えている。

三宅氏によると、M&A仲介業者が急速に増えたのは「ここ5年程度」だという。8月時点の中小企業庁の登録事業者数は約2979件で、5人以下の小規模な事業者が特に増えている。競争が激しくなることで、中小零細企業への電話や郵便での営業攻勢が地方を含めた日本中で展開されるようになった。

業界団体の代表理事でもある三宅氏は、悪質業者のリスト化などの対策を進めているが相応の時間がかかるとして、M&Aを検討している経営者らに対し、仲介業者に1人でも経験豊富で違和感に気づける人材がいるかどうかを調べることと、売却先を1社で決め打ちせず、できるだけ多くの買い手候補に会って比較することが自衛のために大切な行動だと呼びかけた。

「諦め廃業」増加も

デロイトトーマツ戦略研究所の江田覚主席研究員は、日本の中小企業は、少子高齢化による市場の縮小、二酸化炭素(CO2)排出量削減やデジタル化など事業環境の激変に加え、利上げが進めば借入金の金利負担が重くなる三重苦の状態に入りつつあると指摘。事業環境の厳しさから来る「諦め廃業」が今後増えると予想する。

地方には大企業が少なく中堅中小企業が地域経済の基盤になっていることから、廃業の波を食い止めないと、雇用喪失による経済の空洞化や流通網、サプライチェーンの分断がほかの業種にも及び、社会基盤の維持が難しくなる事態が考えられるという。

その上で江田氏は、事業承継を考える際に大切なのは「経営困難企業を存続させることではない」と強調。次世代への承継やM&Aによる経営者の交代など「飛躍のチャンス」を捉え、企業の強みを引き出す経営改革を促すような政府の後押しが求められるとした。実際、政府の支援は救済が中心だった従来の形から「頑張る企業を後押しする方向に変わってきている」と指摘する。

「中堅企業」を新たに定義

24年に施行された改正産業競争力強化法では、落差の大きかった大企業と中小企業の間に従業員2000人以下の企業を中堅企業と定義づけ、賃上げや国内投資に積極的な中堅企業を重点的に支援するとしている。また、中小企業庁が音頭を取り、中小企業が100億円という売上高の目標を達成することで中堅企業への脱皮を促す「100億宣言」を推進している。

政府の支援姿勢の変化を背景に、メガバンクなどの大手金融機関も中堅中小企業の事業承継に目を向け始めている。みずほフィナンシャルグループ(FG)傘下のみずほ銀行は24年4月に中堅・中小企業専門部署を「事業成長支援部」に格上げし、人員を増やした。みずほ証券やみずほ信託銀行と連携し、M&A助言や融資を通じた収益化を狙う。

欧州系コンサルティング会社ローランド・ベルガーは10月1日付で、日本企業のM&Aを支援する事業に本格参入する。売上高500億ー1000億円程度の中堅以上の企業が対象で、新たに専門部署も設ける。日本法人のパートナー、田村誠一氏は「M&Aブームの中で財務アドバイザー(FA)の引き合いは多い。大手証券は需要に応えきれておらず、需給ギャップが生じている。弊社は欧州を中心に数多くのFAの実績があるのが強みだ」と狙いを説明する。

ベビースターラーメンで知られるおやつカンパニー(本社・津市)の松田好旦会長(77)は、創業家出身の2代目社長だった。「売上高を30億円から80億円に引き上げるのに非常に苦しんだ」という自身の経験から、2人の息子ではなく第三者への売却という形での事業承継を決めたという。

海外売上高は3倍に

買収を引き受けたのは、かねて日本の中堅中小企業に実績のあった米投資ファンドのカーライル・グループだった。14年に株式の過半を取得し、専門人材を投入してマーケティングや人事部門などの組織を強化。初の海外工場の設立を主導するなど海外事業の売上高を3倍に増やし、22年に国内ファンドに売却した。

カーライルの富岡隆臣日本共同代表は「成長を創出するのがわれわれの重要な仕事。ファンドはリストラをすると警戒する向きはまだあるが、われわれは成長すると見込んだ企業に投資をするので、雇用はむしろ増えることが多い」と述べた。

松田氏は「おやつカンパニーは大きくなり過ぎて、もはや家業ではない。永続的に発展させるためには第三者に任せるしかなかった」と振り返る。同社の24年7月期の連結総売上高は249億円、従業員数も435人と中小企業を卒業している。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.