要旨

事実上、次期首相を決める自民党総裁選挙が告示された。5人の候補者の掲げる経済政策は、野党を強く意識したものだ。候補者は、可処分所得を増やすために、①賃上げを目標にする者と、②減税を掲げる者に大きく分かれている。減税よりも、賃上げの方が恩恵は大きいだろうが、その実現にはしっかりした成長戦略を描くことが求められる。

賃上げのハードル

9月22日に自民党総裁選挙が告示された(10月4日投開票)。小泉進次郎氏、小林鷹之氏、高市早苗氏、林芳正氏、茂木敏充氏の5人が立候補している。事実上、次の首相を決める選挙となる。

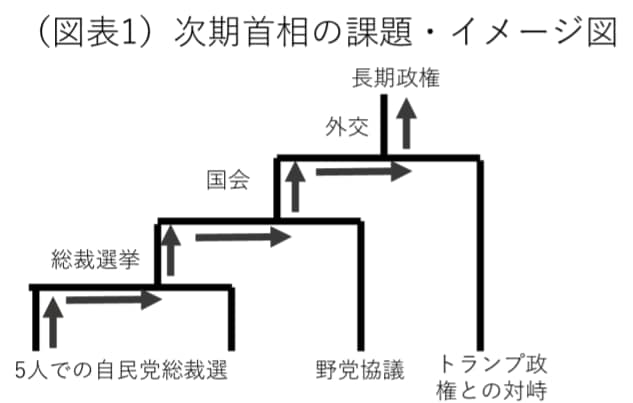

この選挙に勝利したとしても、次期自民党総裁はその後国会での首相指名投票を経て、野党との国会論戦を戦わなくてはいけない。総裁選は、トーナメントの1回戦という見方もできる。その先には、少数与党の立場なので、いくつかの野党との政策協調(場合によっては連立)を行って、法案を通していく必要がある。これが2回戦になる。目下、野党はガソリンの暫定税率の廃止を唱えているので、その調整を迫られる。そうした状況なので、自ずと選挙公約もまだ野党の物価高対策を強く意識したものになっている。なお、筆者の解釈では、さらに次に3回戦があって、トランプ政権と対峙する課題が控えている。

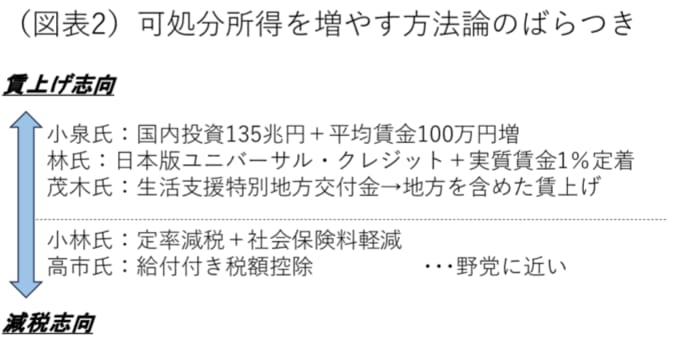

5人の候補者の経済政策は、様々な論点があるだろうが、本稿では野党の政策を意識して、家計の可処分所得を増やすような政策を軸にしてみていきたい。具体的には、

可処分所得=名目所得(主に賃金)-税・社会保険料

となるので、賃金を増やすか、税・社会保険料を減らすか、という2つの方法論を選択できる格好になる。

まず、石破政権の官房長官である林氏と、農水大臣の小泉氏は、賃上げに重きを置いている。林氏は、実質賃金1%程度の上昇を定着させたいと述べている。すると、最近の物価上昇率は3%前後なので、名目賃金の上昇率は4%前後を目指すことになる。2025年度の春闘ではベア3.7%を達成し、それによって厚生労働省「毎月勤労統計」では現金給与の伸び率が2.65%(4~7月平均)まで高まった。現金給与を4%前後にするためには、2026年春闘のベアはあと+1.4%ポイント=5%くらいの伸び率まで高まらないといけない計算になる。このハードルは、ちょっと高すぎる気がする。輸出企業の収益が、トランプ関税によって年度でも減益に陥る可能性が高いときに、春闘のベアが5%くらいまで高まるのは現実的に考えにくい。

同じく石破政権にいる小泉氏も、「2030年度までに平均賃金を100万円増加させる」としている。国税庁の「民間給与実態調査」では2023年平均給与が459.5万円であった。ここに毎月勤労統計の賃金上昇率をかけて2025年平均を求め、そこから2030年に平均賃金が+100万円増になるための年平均上昇率を筆者が求めると、5年間で年率4.0%の上昇率になった。この数字の印象も、林氏と同じくらいの厳しさになると感じられる。

茂木氏は、平均賃金には言及せず、数兆円規模の「生活支援特別地方交付金」を支給して、地方の賃金上昇を促そうと主張している。茂木氏はかつて減税しなくても賃上げが進む経済循環をつくると主張していたことがある。具体的な賃金上昇のイメージは示していないが、投資促進を軸に経済成長を通じて、可処分所得を増やそうという考えなのだろう。

定率減税・給付付き税額控除

賃上げを軸にしている3氏に対して、小林氏と高市氏は減税・給付金を主張する(図表2)。可処分所得を増やすための方法論は、賃金ではなく、税・社会保険料の減少を目指そうという方法論である。どちらかと言えば野党の主張に近い。

小林氏は、定率減税を唱える。これは、すでに支払っている所得税を定率で減額するものである。先の民間給与実態調査では、2023年の平均給与が459.5万円で、源泉所得税は1人当たり23.7万円であった。例えば、勤労者の所得税を一律10%減にしても、1人当たりの減税額は年間▲2.37万円にしかならない。これは賃上げの効果よりも小さい。反面、賃上げに比べると定率減税は確実に実行できる点で、公約しやすい側面はある。

高市氏は、給付付き税額控除の導入を公約する。この施策は、事実上の減税だと筆者はみている。少し驚くのは、この主張は立憲民主党の掲げる政策と一致していることだ。もちろん、給付付き税額控除の中身は、全く固まっていない。その中身がブラックボックスだから、高市氏と立憲民主党の給付付き税額控除の間にはかなり大きな隔たりがあってもおかしくはない。

とは言え、今後の野党との国会論戦を見据えて、高市氏が給付付き税額控除を提示してきたことは秘めたる戦略があってのことだろう。おそらく、給付付き税額控除の場合でも、1人当たり給付を大きく膨らませることは難しいだろう。先の小林氏の議論と同じように、1人当たりの源泉所得税の負担は、2023年度23.7万円だから、それを半分や全額を減税することは不可能だろう。所得税減税で押し上げることが可能な可処分所得は、大幅な賃上げに比べるとどうしても相対的に小さくなる。

鍵を握るのは成長戦略

では、賃上げを主張する候補者の方が、選挙公約は優れていると言えるのか。それも一概には判断できない。なぜならば、賃上げの主張は、それに併せて日本経済の成長を後押しするパワフルな成長戦略を兼ね備えていなくてはいけないからだ。小泉氏は、「国内投資135兆円」を掲げ、茂木氏も企業の内部留保を投資に回す政策を主張している。まだより細かい施策を公開していないので、投資拡大の実現可能性は未知数だと言わざるを得ない。林氏も含めた3氏には、もっと具体的に成長を実現するプランを示してほしいものだ。

なお、石破首相はこの賃上げをどのくらい実現できたのだろうか。毎月勤労統計で平均給与が2024年10月から2025年7月(在任期間に相当)までにどれくらい伸びたかを計算すると、前年比2.79%のペースであった。毎月勤労統計の平均給与に換算すると、年間ペース+13.2万円(5年間で+66万円)となった。実質賃金は全体としてマイナス基調だが、単月ではプラスに浮上するときもあった。決して、落第点ではなかったと思う。小泉氏の+100万円の公約に比べて石破首相の+66万円(5年間換算)は、まずまずの成果を残していると言えそうだ。

遠くなった財政再建

各候補者ともに、財政再建を前面に打ち出している人はいない。日銀の金利正常化についても言及はない。石破首相は、2025・2026年度に基礎的財政収支を黒字化すると公約している。財政再建は、まさに今、漂流しかけている感がある。日本の長期金利も上昇傾向がみられているので、筆者にとっては危機感が強い。

特徴的な発言は、小泉氏と林氏も、7月の参議院選挙で石破首相が掲げた1人2万円の給付の実行にはこだわらないとした点にある。もしも、約3兆円の財源を何かに使うのならば、給付は止めて、より柔軟に別の政策に使った方がよいと思う。2025年度の自然増収の追加分も、おそらくは1.5兆円程度と大きくないとみられる。前年度の定額減税がなくなった要因を加味しても、次期政権が自由に使える財源はほとんど増えていかない。だから、1人2万円の仕切り直しは英断だと筆者はみている。もしも、限られた財源を使うのであれば、企業の投資促進など成長インパクトに寄与する内容に振り向けた方がよい。各候補者は優先順位を間違えずに、独自の経済政策を推進することが望まれる。

今後の国会論戦でも、限られた財源をどう使うかは、是非、野党に投げかけてほしい。野党が主張するガソリンの暫定税率廃止は、軽油などと併せて1.5兆円程度の財源をが必要となる。そのことを考えると、本当にガソリンの負担軽減に支出を振り向けるのがよいかどうかを野党と一緒に再検討してほしい。すでに、ガソリンの暫定税率廃止に賛同を示している候補は多いが、それは政策の全体観を作ってから再検討を進めることが望まれる。

ユニバーサル・クレジット

各候補者が示した政策内容の中で目を引いたのは、林氏の日本版ユニバーサル・クレジットである。その実態は現状ではよくわからない。

おそらく、モデルは英国の政策だろう。ブレア政権の1998年に給付付き税額控除が導入されたが、2013年に複雑な各種給付制度を簡素化する目的でユニバーサル・クレジットが導入された。筆者も、給付付き税額控除には課題があり、すぐに導入できるとは思えないので、林氏がそこに鋭い問題提起をし、新しい論争を巻き起こすのではないかと興味深々である。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 熊野英生)