(ブルームバーグ):英語圏のSNS上で石破茂首相が「数百万人のアフリカ人やクルド人を日本に移住させる計画を立てている」「それが退陣の理由だ」などといった投稿がなされている。

政府が特別ビザで入国するアフリカ人のために「ホームタウン」を国内に設けるという構想や、「50万人のインド人を呼び込む」との案が打ち出されたと耳にした人もいるかもしれない。

これらには共通点がある。いずれも作り話だ。実際に「グローバルサウス(新興・途上国)」から大量の移民が日本に押し寄せているわけではない。

だがソーシャルメディア上の情報に頼る限り、それを事実と思い込むこともあり得るだろう。こうした話が広がる背景には、本来行われるべき移民政策に関する真剣な議論の欠如がある。その議論こそ、次期首相を決める争点の中心に据えるべきだ。

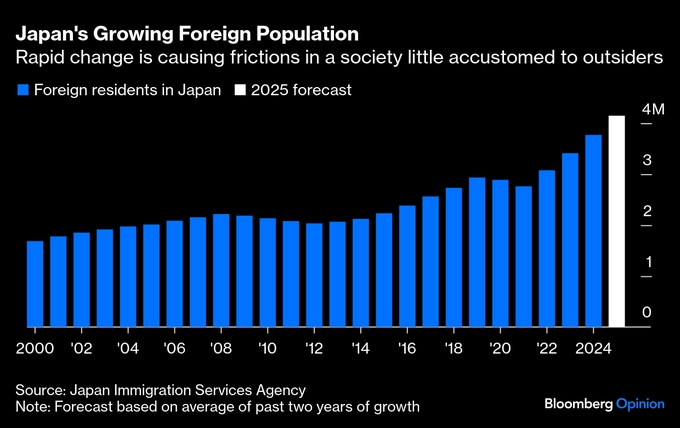

先進国としては例外的に移民の比率が低い日本では、こうした偽情報は拡散しやすい。外国人が人口に占める割合はわずか3%にとどまる。

日本語圏のネットにも同様の風説はあるが、奇妙なことに英語での拡散例も目立つ。例えばイーロン・マスク氏は今月、架空の移民受け入れ計画に基づき、石破氏がそうした政策を進めれば「日本史上最大の犯罪者」として名を残すだろうと、自身がオーナーとなっているSNS、Xに投稿した。

マスク氏のように日本に利害関係も知識も持たないSNSユーザーが「日本は崩壊した」といったナラティブ(物語)をうのみにする例は少なくない。

X上では状況を誇張したり、事実と異なる動画や画像が日常的に出回る。そうした「釣りコンテンツ」は再生数を稼ぐ格好の手段で、筆者の投稿の中で最も閲覧数を集めたのも移民問題に関するものだった。

こうした雑音は、本来あるべき移民政策を巡る正当な議論をかき消しかねない。

日本銀行の植田和男総裁は8月の講演で、2023年から24年にかけての労働力人口の増加率に対する外国人労働者の寄与度が50%を超えたと指摘し、「外国人労働者をさらに増やしていくかについてはより幅広い議論が必要になる」との認識を示した。

将来像

今こそ、その議論を始める時だ。筆者は2年前、日本が知らぬ間に移民の受け入れを増やしていると書いた。移民政策に関する沈黙は意図的だった。政府は10年代半ばに姿勢を変えた際も、当時の安倍晋三政権下で政策転換を公式に発表しなかった。

だが今や外国人労働力は不可欠だ。生産年齢人口がすでにピークを過ぎた日本は、深刻な労働力不足に直面している。変化が急過ぎるきらいもある。海外からの在留者数は10年代半ばから倍増し、すでに400万人を突破した可能性が高い。

総人口1億2400万人の中で、外国人の割合は急速に高まりつつある。23年に発表された報告書は、外国人が70年までに人口の1割を占め、経済協力開発機構(OECD)加盟国の平均ほどになると予測した。だが、法相の私的勉強会は今年、その時期を30年前倒しする見通しを示した。

ネット上で言われていることとは裏腹に、日本は移民政策で他国が犯したような過ちを基本的に繰り返していない。移民は一般に社会の生産的な一員であり、いわゆる「難民ホテル」や過密シェルターに収容されたり、小舟で漂着したりするわけではない。

むしろ大きな特徴は、貧困層ではなく、消費力で日本人を上回ることもある富裕な中国人が多数流入している点にある。こうした問題を避け続けるために取り組むべき課題は明白だ。自民党の総裁でもある石破氏の後任を決める議論を、その出発点とすべきだ。

第1に、日本の将来像について真っ正面から議論することだ。多くの国は政策を急転換する前にこの議論を怠り、懸念を抱く声を無視する傾向があった。日本はそうならずに済むはずだ。

ただし議論は、率直でなければならない。自民党総裁選への立候補を正式表明した10日の記者会見で、茂木敏充前幹事長は外国人労働者に依存しない社会を築くと訴えた。だが、対立候補にはより現実的な政策を提示してもらいたい。

第2に、移民政策を所管する幾つもの省庁や機関に見られる矛盾や整合性のなさを解消する必要がある。外国人労働力を減らすという選択肢は現実的でない。政府は在留外国人がいずれ本国に帰ると期待せず、外国人だけでコミュニティーを形成するのではなく、日本社会に溶け込むようにする計画を示さねばならない。

さらに日本が変わったことを認識する必要がある。かつては外国人人材の呼び込みに苦労していたかもしれないが、今や日本は魅力的な移住先だ。

これは不動産に関する権利や医療、国籍取得(永住権より容易とされる場合もある)を含め、制度全般の見直しを意味する。政治家が政策調整に本格的に動き始めたのはほんの数カ月前に過ぎず、国家戦略が不可欠だ。

最後に、政府関係者は世論の受け止め方にもっと敏感であるべきだ。ホームタウン構想のデマが世界を駆け巡っても、政府の反応は鈍かった。政治家は自らの発言がソーシャルメディアで曲解されると想定すべきで、国家戦略がなければ誤情報がその空白を必ず埋めることを認識する必要がある。

(リーディー・ガロウド氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、日本と韓国、北朝鮮を担当しています。以前は北アジアのブレーキングニュースチームを率い、東京支局の副支局長でした。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:Japan Needs a Migration Debate, Not Online Myths: Gearoid Reidy(抜粋)

コラムについてのコラムニストへの問い合わせ先:東京 リーディー・ガロウド greidy1@bloomberg.netコラムについてのエディターへの問い合わせ先:Andrew Janes ajanes@bloomberg.netもっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.