国・行政等の取り組みについて

このような問題を解決するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(通称「空家法」)が2014年11月に公布されました。倒壊の危険性が高く周囲に著しく悪影響を及ぼす空き家を市区町村が特定空家に指定。

所有者に指導や勧告を行い改善を求め、それでも放置される空き家は強制的に取り壊すなどの対応が行われてきました。

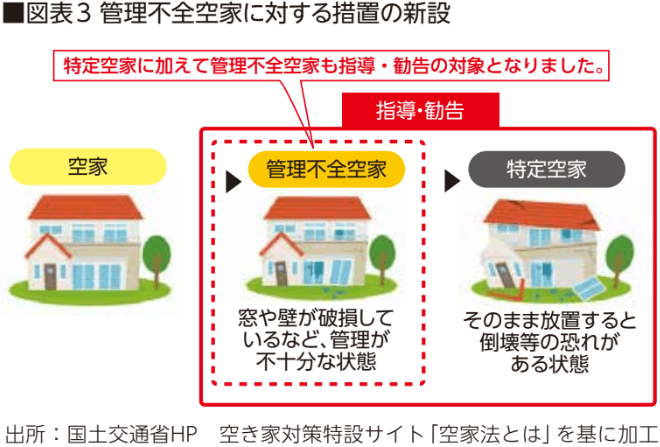

しかしながら、特定空家に指定後の対応では限界があることから、空き家を放置せずその活用や管理を一層進めるため、改正「空家法」が2023年12月に施行され、適切に空き家の管理が行われていない特定空家“予備軍”についても、管理不全空家として市区町村から所有者に指導・勧告を行う対象となりました。

なお、国土交通省によると市区町村で把握している現存の特定空家は約2万戸ですが、管理不全空家 は12倍の約24万戸にのぼります。(国土交通省住宅局「空き家対策の現状と課題及び検討の方向性」資料17ページ(令和4年10月))

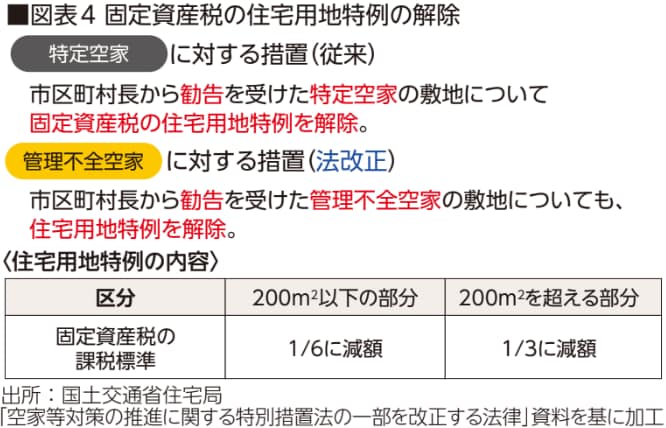

税制措置においては、固定資産税の住宅用地特例の解除について、市区町村の指導に従わずに勧告を受けた場合に特例が解除される対象が、従来の特定空家だけではなく、管理不全空家も追加されています。

また、相続人が相続した空き家を一定の要件を満たして譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる特例についても見直しされています。

従来は空き家を譲渡する前に相続人である売主が空き家の耐震改修の工事を実施するか、空き家を除却(解体)して更地にする必要がありましたが、2024年より売買契約に基づき譲渡した後に買主が耐震改修又は除却(解体)した場合も特別控除を適用できるよう拡充した上で、特例の期限も2027年末まで延長されるなど、空き家の除却(解体)・活用・適切な管理を推進するための措置が強化されています。

「空き家」にしないために

今回の「空家法」の改正では、所有者の責務も強化され、従来の「適切な管理の努力義務」に加えて、「国、地方自治体の施策に協力する努力義務」が課されることになりました。

そのため、空き家になっても放置しないために「住まいの終活」についてご家族での話し合いが大切になってきます。

もし、取り決めのないまま相続が発生すると、相続人同士では方針が決まりにくく、放置されてしまう可能性もあります。空き家を引き継ぐ人を特定し、その人に管理や処分を行ってもらうために、遺言書で受取人を指定しておくことも一つの方法です。

また、空き家は放置される期間が長くなればなるほど、老朽化や損傷が進み、売買や賃貸することも難しくなります。空き家の解体・改修を行う場合、地方自治体の補助金制度ほか様々な支援策があります。

空き家は放置せずに、「除却」(解体)・「活用」(賃貸等)するなど対処方法については、早めに空き家のある市区町村の窓口、また不動産や相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

情報提供、記事執筆:MUFG相続研究所 フェロー 玉置 千裕