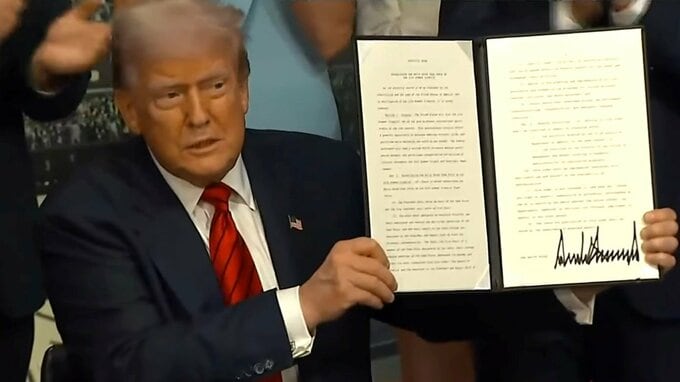

トランプ米政権は27日、インドに対する相互関税を今月発動した25%に加え、ロシア産原油の輸入を理由とする追加関税25%を合わせて50%に引き上げた。

これはブラジルと並ぶ最高水準であり、米印関係の不透明感を高めている。背景には、ウクライナ戦争の早期終結を狙ったロシアへの圧力強化に加え、通商協議が停滞していること、パキスタンを巡って米国とインドの間で摩擦が高まっていることが影響している。

インド経済は内需依存度が高く、トランプ関税によるマクロ的な影響は限定的とみられる。しかし、米国向けが輸出の約2割を占めるなど輸出産業には打撃が大きい。

モディ政権はGST減税で対応を図る一方、財政悪化やインフレ懸念を招く可能性がある。足元のインフレは鈍化しており、中銀は利下げ余地を探るが、多雨の影響やルピー安などがインフレ圧力を招く懸念がある。

金融市場ではここ数年、インドが注目を集める展開が続いてきたものの、当面はトランプ関税や通商協議の行方に左右されることが考えられる。

良好とされた米印関係の行方に対する不透明感

トランプ米政権は27日、インドからの輸入品に対して、今月初めに発動した相互関税の25%に加え、ロシア産原油の輸入を理由とする『ペナルティー』としての2次関税(25%)を合わせた50%とする措置を発動した。

なお、米税関・国境警備局(CBP)に拠れば、関税が発動される前に船舶に積み込まれ、米国に向けて輸送中のインド製品に対しては3週間の関税免除期間を設けるとしている。

さらに、トランプ米政権が米通商拡大法232条に基づいて安全保障上の脅威への対応を目的に自動車や自動車部品、鉄鋼製品、アルミ製品、銅に対する追加関税についても、今回の措置の対象外とされている。

なお、インドに対するトランプ関税は50%とブラジルと同水準となり、トランプ氏とモディ氏の個人的関係を理由に良好とされた米印関係の行方に対する不透明感が急速に高まっている。

トランプ米政権がインドに対する関税を大きく上乗せした背景には、トランプ氏がウクライナ戦争の早期終結を目指す動きをみせていることが影響している。

ロシアによるウクライナ侵攻を機に、欧米などはロシアに対する経済制裁を強化したものの、中国やインドなど新興国は欧米などが輸入を抑制したロシア産原油の輸入を拡大させた。

その結果、ロシアの継戦能力が維持されるとともに、足元においても事態打開が見通せない状況が続いている。上述したように、ロシア産原油を巡ってはインドのみならず中国もともに輸入を拡大させている。

しかし、米国と中国は関税の上乗せ分と輸出規制の停止措置を延長して通商協議を継続することで合意しており、仮に米国が中国に対する追加関税を発動すれば、協議そのものがとん挫するほか、中国が輸出規制を再開することも懸念される。

こうしたなか、米国はロシアへの圧力を強めるなかで、自らへの影響が比較的小さいインドを用いたと捉えることができる。

通商協議が進展しないことが背景か

米国がインドへの対応を硬化させた背景には、インドとの通商協議が進展しないことも影響したとみられる。トランプ米政権はアジア新興国との通商協議を巡って、米国産の農産品・畜産品の輸入拡大を要求するなど市場拡大を求める動きをみせる。

ただし、インドでは、昨年の総選挙でモディ政権を支える最大与党BJP(インド人民党)が大きく議席を減らしており、その背景には、農村地帯での大敗が影響したとされる。

よって、モディ政権は農産品や畜産品の市場拡大に及び腰となるとともに、農家への保護政策の強化を通じて実質的に非関税障壁を拡大させる動きをみせてきた。

そして、中国が強硬姿勢を維持して米国からの譲歩を引き出すことに成功したことを受けて、インドも米国の追加関税に対してWTO(世界貿易機関)に対して報復措置を通知するなど対抗措置を取る動きをみせた。

さらに、インドと隣国パキスタンとの係争地であるカシミール地方を巡る問題を理由に、一時両軍による武力衝突が激化するなど、核保有国である両国の緊張状態が高まる事態に発展した。

その後は両国の直接協議を経て停戦合意に至ったものの、トランプ氏は自身のSNSにおいて合意が自らの成果であることを誇示した。

これに対して、インドはあくまで国連や第三国の関与を認めない立場を維持しており、トランプ氏が再三にわたって自身の介入を主張することに反発を強めている。

さらに、6月にはパキスタン軍のムニール陸軍元帥が訪米するとともに、ホワイトハウスでトランプ氏と会談している。

その前日にトランプ氏はモディ氏と電話会談を行ったとされるものの、米国がパキスタンの文民指導者を同席させない形で軍トップをホワイトハウスに招いたのは初めてであり、インド国内においては米国がパキスタンに接近することに対する反発も強まった。

こうした事情も、インドが米国との通商協議に際して強硬姿勢を維持する一因になったとみられる。

マクロ面での直接的な影響は限定的

インドの経済構造を巡っては、個人消費をはじめとする内需への依存度が高く、輸出に対する依存度は相対的に低く、対米輸出額は名目GDP比で2.2%程度に留まるなど、マクロ面での直接的な影響は限定的と見込まれる。

また、米国は中国同様に関税非対象品目を設定しており、これを勘案すればインドの対米輸出品のうち約55%が関税対象品目になる模様である。

ただし、輸出全体に占める米国向けは約2割を占めるなど、輸出先としての米国依存度は比較的高く、輸出関連産業にとっては関税の大幅引き上げによる影響が色濃く現れることは避けられない。

なお、今月14日にS&Pグローバルがインドの外貨建て長期信用格付を1ノッチ引き上げており、その理由にトランプ関税の影響が管理可能と判断している。

一方、同社は格上げの理由として、インドが経済成長を追い風に財政健全化への道筋を着実に歩んでいることも挙げた。

しかし、モディ政権はトランプ関税による悪影響を軽減すべく、10月に財・サービス税(GST)の改正による実質減税に動く方針を示している。

減税による景気押し上げが期待される一方、歳入減が財政悪化を引き起こすほか、需要押し上げによるインフレを招くことも考えられる。

よって、S&Pグローバルによる格上げにもかかわらず、足元の金融市場では通貨ルピー、主要株式指数、国債のいずれも上値が抑えられており、懸念が期待を上回る事態に直面していると捉えられる。

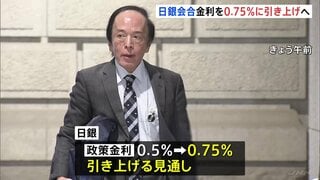

さらに、足元のインフレ率は中銀(RBI)が定めるインフレ目標(4±2%)の下限を下回る伸びに鈍化している。

中銀は昨年末から断続的な利下げ実施に動いており、トランプ関税による悪影響が懸念されるなか、景気下支えに向けて一段の利下げ余地を探る誘因は高まっている。

当面は関税や通商協議の行方に注意

今年の雨季(モンスーン)は例年に比べて早く始まるとともに、期間中の雨量も例年を上回るなどカリフ(雨季作)の作柄にとっては良い兆しがみられる。

ただし、多雨による洪水や地滑りといった事象も度々発生しており、生鮮野菜を中心とする生育に悪影響が出るとともに、供給不足による物価上昇を引き起こす可能性も高まっている。

金融市場におけるルピー安による輸入物価の押し上げもインフレ圧力を招くことが懸念されるなか、先行きは金融政策の余地が狭まることも考えられる。

近年の金融市場においては、インドが注目を集める展開が続いてきたものの、当面は関税や通商協議の行方に揺さぶられることに注意する必要がある。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 西濵 徹

※なお、記事内の「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。