(ブルームバーグ):東京証券取引所は世界的に人気があるオプション戦略を取り入れた上場投資信託(ETF)の拡充に向けて制度を変更する方針だ。デリバティブ(金融派生商品)の扱いを柔軟にして商品の魅力を高める。

東証上場推進部の岡崎啓氏と染谷龍太郎氏がブルームバーグとのインタビューで語った。幅広い運用が行えるアクティブETFで、相対取引(OTC)のデリバティブが扱えるよう上場規則の変更に取り組んでおり、管轄する金融庁と交渉を進めていると明らかにした。来年6月までに金融庁から承認を得たいと言う。

狙うのは、オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略(カバコ)型アクティブETFのラインアップ拡充。同戦略型のスワップやオプションなどを相対で取引できるようにし、運用の柔軟性を確保する。取引コストの軽減も期待できる。

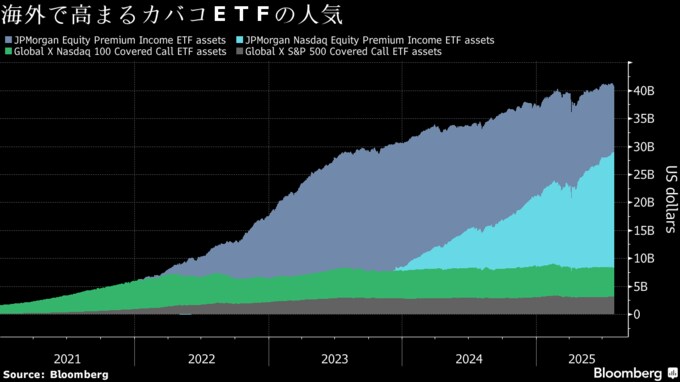

カバコは、保有する株式や債券などを原資産とするコール(買う権利)を売ってオプション料を受け取ることで、高い利回りを目指す。国内金利の指標となる10年国債利回りは主要先進国の中で2番目に低い。定期的な安定収入を得たい銀行や保険会社などの間でカバコへの関心は高いと岡崎氏は説明し、カバコの市場規模は現在の350億円程度から将来的に兆円単位に膨らむと読む。

金融庁の担当者は個別の事案についてコメントを控えた。

ETFに関する現行の制度では、分配金の原資は配当などのインカムゲインによるものと定めており、キャピタルゲインとして扱われるオプション料は対象外となっている。このため本来カバコで期待される高い利回りを投資家が享受できないのが現状だ。東証の染谷氏は、この規則を定めている投資信託協会に制度変更を働きかけていくと述べた。

東証には現在、日経平均株価や米S&P500種株価指数などを対象とするカバコのETFが3本上場している。このうち日経平均のETFは、受け取るオプション料を制度上分配金として支払えないため、分配金利回りは1.5%程度と日経平均の予想12カ月配当利回りの約2%を下回る。米株価指数が対象の2本は海外上場のカバコETFに投資する形を取っており、利回りはいずれも8%を超える。

BNPパリバの欧州株式デリバティブ戦略責任者のジョルジュ・デバス氏は、カバコは世界的に最も人気があるボラティリティートレードの一つだろうと指摘。完全に自動化させた取引を行う金融機関もあり、アクティブETFでも採用される戦略だと話す。

JPモルガンのストラテジストは6月のリポートで、カバコは2-4月の相場急落時に好パフォーマンスを上げたが、その後の反発局面では後れをとったと指摘。投資にはタイミングと選択が鍵になるとしている。

--取材協力:Christian Dass.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.