本稿では、2018年から推進されてきた「地方創生SDGs」政策、なかでも「SDGs未来都市」事業に焦点を当て、その成果と課題を振り返る。

2025年6月13日、政府は「地方創生2.0基本構想」を閣議決定したが、今後の地方創生2.0を考えるうえで1つの鍵となるのは、2018年度以降展開された地方創生SDGs政策、とりわけ「SDGs未来都市」の経緯と振り返りである。

本稿分析の結果からは、SDGs未来都市計画は徐々に、関係人口の創出や副業人材の活用など「人のつながり」や、地域が自ら「稼ぐ力」を高める取り組みへと進化していることが伺える。

一方で、包括的な地域創生という観点から地方創生2.0に向けた課題も見え隠れしている。

今後、人口減少下でも成長を続ける地域経済や、多様な人材が活躍できる社会の実現に向けて、SDGs未来都市から見えてくる地方創生の状況を具体的に分析・考察していく。

地方創生2.0基本構想のこれから

2025年6月13日、政府は「地方創生2.0基本構想」を閣議決定した。今後の日本経済を支える地方の成長戦略が新たな段階に入ったといえる。

本稿では、その展開を考察するにあたり、2018年から先行して推進されてきた「地方創生SDGs」政策、なかでも「SDGs未来都市」事業に焦点を当て、その成果と課題を振り返る。

SDGs未来都市は全国で206件が選定され、制度として一定の広がりと影響力を持ってきた。

分析の結果からは、関係人口の創出や副業人材の活用など「人のつながり」や、地域が自ら「稼ぐ力」を高める取り組みへと進化していることが伺える一方で、包括的な地域創生という観点からテーマや都市の偏りなど、地方創生2.0に向けた課題も見え隠れしている。

今後、人口減少下でも成長を続ける地域経済や、多様な人材が活躍できる社会の実現に向けて、これからの地域経済の新たな成長機会を探るうえで、SDGs未来都市から見えてくる地方創生の状況を具体的に分析・考察していく。

地方創生2.0の基本構想とは――「縮みながらも豊かに暮らす」社会構造への転換へ

「地方創生2.0基本構想」――人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策とは

2014年に始動した「地方創生1.0」は、東京一極集中の是正と地方の自律的な発展を掲げ、地域経済に新たな活力を吹き込む政策として位置づけられてきた。

10年を経て、政府は2025年6月13日に「地方創生2.0基本構想」を閣議決定した。同構想では、人口減少を正面から受け止め、「拡大」ではなく、人口規模が縮小しても経済成長し、社会を機能させる適応策の必要性が強調されている。

これは「縮みながらも豊かに暮らす」社会構造への転換を意味し、地域の多様な主体が連携しながら持続可能な発展を目指す方向性が示されているとも言えるだろう。

地方創生1.0政策における反省と総括──地方創生2.0に繋げる4つの課題

この構想の出発点には、地方創生1.0の政策的限界に対する反省がある。基本構想では、特に以下の4点が課題として整理されている。

・人口減少の過小評価(社会減・自然減への表層的対応)

・若者・女性の流出要因への対応不足

・国と地方の役割・関係機関連携の不明確さ

・地域の多様なステークホルダーとの協働不足

これらの課題は、「新しい地方経済・生活環境創生会議」等の有識者会議や現場の実践的な議論を踏まえて整理されてきた。

たとえば、人口減少への対応では、民間有識者による「人口戦略会議」による「2100年に人口8,000万人で安定化を目指すべき」という提言を踏まえて、人口減少を前提とした新たな地域モデルの必要性が指摘されていた。

また、若者や女性の流出に関しては、「アンコンシャス・バイアスによる閉鎖的な意思決定が女性や若者を排除している」といった意見も挙げられていた。

地方創生政策の反省を活かす鍵──地方創生2.0を先取りした「地方創生SDGs政策」

今後の地方創生2.0を考えるうえで1つの鍵となるのは、2018年度以降展開された地方創生SDGs政策、とりわけ「SDGs未来都市」の経緯と振り返りであろう。

SDGs未来都市については様々な評価があるが、先進自治体が「持続可能性」「地域独自性」「多主体連携」などを先取りし、地方創生2.0が目指す新たな地域像の具体例となった側面は大きいと思われる。

そこで本稿では、このSDGs未来都市への取り組みを題材に、地方創生1.0の実態を分析しながら、同2.0の方向性といかに接続し得るかをデータに基づいて明らかにしていくことにする。

選定都市の全体傾向は――「量」から「質」へ、「稼ぐ力」の手応え

初動の熱量──インバウンドによる観光振興から次第に「稼ぐ力」へ焦点が移行

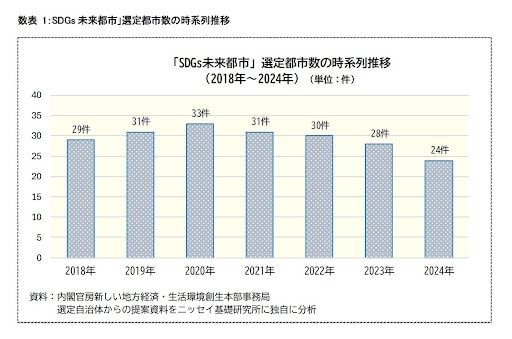

まず、未来都市の選定都市数の推移を見ると、制度初年度の2018年度は29件、2020年度にかけては先行的な自治体による活発な提案が集中して33件と着実に増加したが、その後は緩やかに減少し、直近の2024年度は24件にとどまっている。

初期の2018~2020年度は観光振興をテーマとした計画が散見され、インバウンド回復をにらんだ投資的な案件も見られていた。

だが、2021~2022年度には関係人口や副業人材の活用、二地域居住といったソフト施策が台頭し、次第に都市と地方の関係に焦点が移っている。

そして直近の2023~2024年度には、スタートアップ誘致や地域産業創出、再エネ・DX導入といった、「稼ぐ力」に直結するテーマが急速に拡大し、この潮流が今回の地方創生2.0に繋がっている。

中部・首都圏・近畿都市圏に集中──経済的プレゼンスの高い地方都市圏の存在感が際立つ

次に、地方(八地方区分)別の選定状況を見てみると、中部・北陸地方(53件)、関東地方(41件)、近畿地方(34件)が全体の過半となっており、政策資源・産業集積が集中するエリアの選定実績が多くを占めている。

一方、北海道(6件)や四国(8件)は相対的に低位にとどまった。中部・北陸、関東はそれぞれ市区町村数が300を超えて全国的にも多く、四国は最も少ないエリアであるが、それを考慮しても北海道や四国は低位に留まっている様子が伺える。

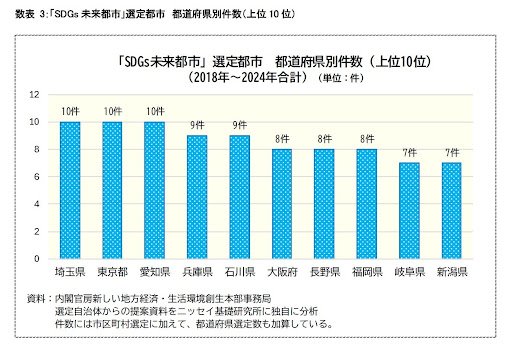

さらに都道府県単位で見ると、埼玉・東京・愛知の3県がいずれも10件で最多となり、兵庫・石川・大阪・長野なども上位となった。地方都市とはいえ、経済的プレゼンスの高い地方都市圏の存在感が際立っている点が選定都市の分布の特徴である。

申請主体の内訳を見ても、6割超が「一般市」(134件/7か年累計)となり、一方で町(同27件)・村(同5件)に留まった。

政令市、県単独申請による広域的な取り組みも十分に多いとは言えない。なお、こうした現状を踏まえて地方創生2.0では広域的な取り組みの拡大が期待されている。

SDGsゴール別に見える「課題の優先順位」──「教育」「保険福祉」「まちづくり」が上位

選定された計画のSDGsゴール(目標)の分布にも、選定都市の関心の傾向が表れている。累計で最も多かったのは目標4「教育」(143件)、次いで目標「保健福祉」(108件)、目標11「まちづくり」(106件)となった。

人材育成、健康基盤、都市機能の再整備といった、地域の存続と暮らしを直結させるテーマが計画の中核として据えられてきたことがうかがえる。

特に、教育では、地域に根差した「学びの場」の再編や探究型人材の育成など、単なる学校教育にとどまらない取り組みが多くの計画で見られており、まちづくりでも、人口集約や公共交通の再編など空間設計の刷新に挑戦する様な先駆的な事例が少ないながらも見られている。

また、直近2年において目標「働きがいと経済成長」を掲げた計画が相対的に多い傾向にある。

これは、単なる地域活性化のみならず、「地域が自ら稼ぐ力」を持ち、雇用や投資を呼び込むフェーズへの政策誘導の取り組みの成果と思われる。

単にSDGsを取り入れるだけではなく、それを地場産業の変革や都市構造の持続性確保と結びつけようとする政策的な後押しと潮流が見て取れる。

地方創生SDGsの成果――制度として広がりと影響の他、構造上の課題も

本稿では、「地方創生1.0」の流れの中で始まった地方創生SDGs、特にSDGs未来都市制度に注目し、その意義と変化を振り返った。

2018年度から2024年度までの7年間で、SDGs未来都市に選ばれた計画は全国で206件にのぼり、制度として一定の広がりと影響を持っってきたことが分かる。

また、選定都市の計画テーマも大きく変化してきた。初期は観光振興が中心だったが、関係人口の創出や副業人材の活用など「人のつながり」を重視するテーマへと移り、さらに最近ではスタートアップや地域産業の創出、再生可能エネルギー、デジタル化など、地域が自ら「稼ぐ力」を高める取り組みへと進化している様子が伺える。

その一方で、選定地方や申請主体の自治体種別の偏り、教育などのいくつかのSDGsゴール(目標)の集中といった包括的な地域創生における構造的な課題も明らかになっている。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員

小口 裕

※記事内の「図表」に関わる文面は掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。