(ブルームバーグ):これまで「物言わぬ投資家」とみられていた国内の企業年金が連携して、資金の委託先である資産運用会社のモニタリング強化に乗り出す。議決権行使の動向や企業との対話活動などについて把握しやすい体制を構築し、個々の企業年金では取り組みが難しかった運用会社への働き掛けを強める。

226の企業年金(6月末時点)が所属する企業年金スチュワードシップ推進協議会は同月上旬、株主総会での議決権行使の方針や結果、投資先企業との対話実績などに関するアンケートを運用会社に対して送付した。9月中旬までを回答期日とし、結果に基づいて秋には意見交換の場も設ける予定だ。回答内容は会員向けの専用サイトでも公表し、各会員が運用会社の評価材料としても活用する。

同協議会は昨年8月に設立された。約1200の会員を抱える企業年金連合会が事務局を務める。中村明弘運用執行理事はインタビューで「一つの企業年金の力は小さいが、皆でモニタリングすることで運用機関のスチュワードシップ(受託者責任)活動を促進させたい」と語った。NECやKDDI、セブン&アイ・ホールディングスなどの企業年金基金が参加しており、連合会の会員・非会員を問わず加入を募っている。

企業年金の規模はさまざまで、少人数で運営されている組織も多く、個別対応は運用会社にとっても非効率だ。企業年金が連携してモニタリングを強化することで、運用会社による投資先企業への働きかけが一層加速する可能性もある。

今年3月末時点の確定給付企業年金の制度数は約1万1700件。生命保険協会などの調査によると資産残高は約84兆円に達する。ほぼすべての企業年金が国内株式の運用を外部委託しており、委託先の運用会社が企業への議決権行使や対話活動を行っているという。

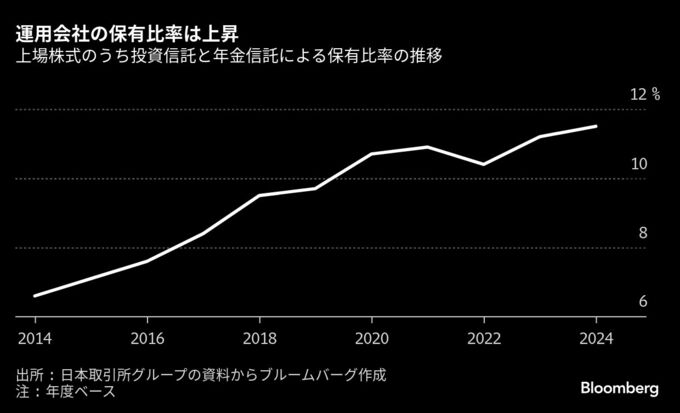

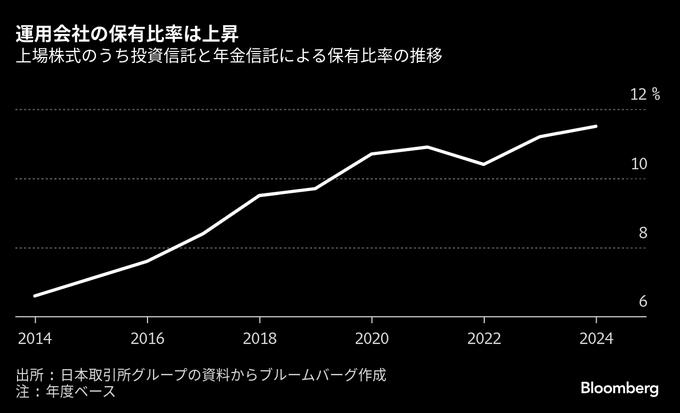

大和証券の家入直希チーフESGストラテジストは、日本株全体に占める運用会社の保有比率が上がっているとして「運用会社による議決権行使の一票の重みは増している。インベストメントチェーンの上流に位置するアセットオーナーがモニタリングすることの重要性は高い」と指摘する。

2024年に政府が策定した「アセットオーナー・プリンシプル」では、年金などのアセットオーナーは投資先企業の持続的成長に資するような工夫をすべきだとする一方、協働で運用委託先のスチュワードシップ活動をモニタリングすることも選択肢としていた。

かつて株主総会では会社提案がほぼ100%承認され、株主提案はほぼ否決されるのが恒例だった。株主提案を受ける上場企業が増えた昨今、運用会社による議決権行使に対する姿勢は変化している。

小林製薬が今年2月に開催した臨時株主総会では、投資ファンドのオアシス・マネジメントが株主提案した取締役などの選任議案に野村アセットマネジメントが賛成を示した。6月に開かれた太陽ホールディングスの株主総会では社長を務めていた佐藤英志氏の取締役再任案が否決されるという事態も起きた。

企業年金の果たす役割について東洋大学の野崎浩成教授は「委託先である運用機関に対する圧力を与えることで、投資先企業に対するエンゲージメントや議決権行使による企業価値増加へのモメンタムを働かせることが期待できる」と指摘。そうした効果を生み出すために「極力、双方向のコミュニケーションを活性化させる必要がある」との見方を示した。

(3段落目に情報を追加するなどして記事を更新します)

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.