(ブルームバーグ):サントリーがジン市場開拓を進めている。主力製品の「ROKU〈六〉」ブランドの発信拠点をこのほどオープンしたほか、55億円を投資し、原酒の生産能力を増強した大阪工場の新設備も今月本格稼働した。ジンの歴史は長いが、日本ではいまひとつ存在感が薄かった。ハイボールの提案強化でウイスキー市場復活につなげた成功の再来なるか。

掛け軸や生け花が飾られた静かな空間で、目の前でたてた抹茶とジンをあわせたカクテルを提供するーー。サントリーは今月、グランドプリンスホテル高輪(東京都港区)に茶室をイメージしたバーを1年間限定で開いた。ROKUを使用したカクテルや和菓子とのペアリングセットなどを提供する。一般消費者だけでなく、飲食店やスーパーなど取引先に、同製品の世界観を体験してもらい、売り込みにつなげる考えだ。

同社は品質や風味で高い水準を持つプレミアムジンのROKUに加え、2020年には「翠(SUI)」を全国で発売。居酒屋や自宅での食事に合わせてソーダで割る飲み方を提案し、普及を図っている。翠の24年の販売数量は96万ケースと、前年比16%増だったという。リキュール・スピリッツ部長の新関祥子氏は、日常の食卓でもジンソーダを飲んでもらえるようにマーケティングを継続し、国内で「ジンの裾野を広げていきたい」と意気込む。

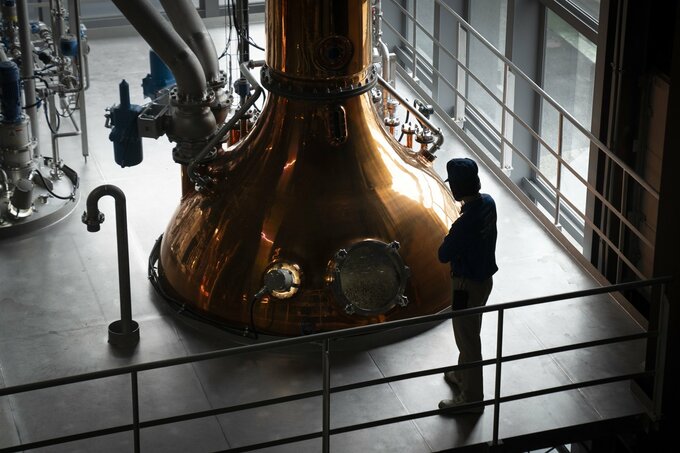

同社はきょう、大阪工場の敷地内に増設された新しい施設を報道陣に公開した。新設備は蒸留器を4台更新、原料となるボタニカルを漬け込むタンクを8基新設した。従来1日1回だったジンの蒸留プロセスを2回に増やすことが可能になる。

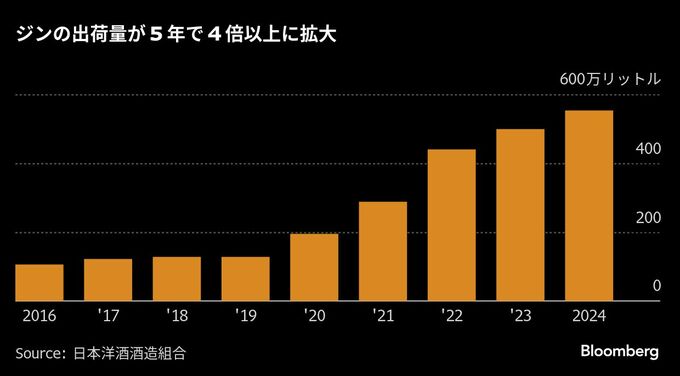

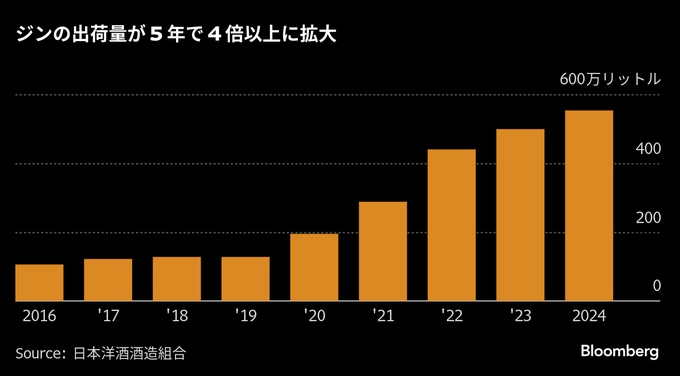

日本洋酒酒造組合の統計によると、24年のジンの出荷量は約550万リットルと過去5年で4倍超に拡大した。ウイスキーに比べると出荷量は少ないものの、国内の酒類市場が飽和する中で、ジンには成長余地もあると言えそうだ。サントリーは08年にウイスキーをソーダで割るハイボールの提案を強化し、低迷するウイスキー市場の復活につなげた経験もあり、ジン市場の掘り起こしを狙う。

ジン商品の拡充に動くのは、サントリーだけではない。キリンビールも「ポストハイボール」の位置づけで、24年に新ブランド「杜の香(もりのか)」のジンソーダを全国発売。4月にはジントニックの全国での通年販売を始めた。缶入りで、ふたを開ければすぐに飲めるお酒(RTD)商品だ。

酒文化研究所の山田聡昭氏は、大手メーカーが商品を拡充したことで、ジンが「バーで楽しむもの」から、より身近な存在に変わりつつあると指摘する。

ジンには、これまでお酒を飲まなかった層の取り込みも期待されている。東京八王子蒸留所は人気アニメ「進撃の巨人」とコラボしたクラフトジンを来月発売する。サントリーの調査によると、自宅で週に1回以上ジンを飲む20代は17.6%と60代(4.6%)の3倍以上。各社が低アルコールや、RTDで若年層の取り込みを強化する中、ジンはこの層を取りこむヒントになるかもしれない。

海外首位目指す

ROKUは桜などの日本の四季にちなんだ食材を使うなど、日本らしさをアピールすることで、欧米やシンガポールを中心に約60カ国で展開。全体の9割を海外で販売している。サントリーによると、現在プレミアムジンカテゴリーで世界2位だが、将来的には首位に成長させることを目標としており、国内市場の取り込みはかかせない。

ただウイスキーのような華々しい成功への道のりは遠い。2000種類の酒を扱う秋葉原井戸端洋酒店の木賀圭一店長は、この2年ほどでジンのブームは実感するものの、文化としての定着はまだまだだと話す。ビールや焼酎、ウイスキーなどのお酒の選択肢が豊富にあるなかで、ジンが定着するのは簡単ではないとも話した。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.