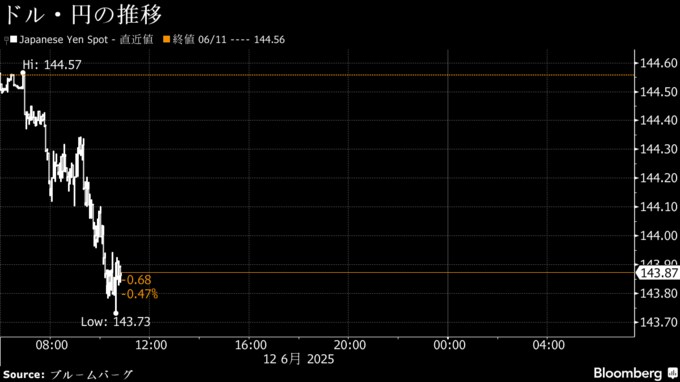

(ブルームバーグ):12日の東京外国為替市場の円相場は一時1ドル=143円台後半まで上昇。米国で5月の消費者物価指数(CPI)が予想を下回ったことに加えて、トランプ米大統領の関税政策に対する警戒感が再燃し、円買い・ドル売りの流れとなっている。

あおぞら銀行の諸我晃チーフマーケットストラテジストは、関税を巡っては米中が貿易枠組みで合意したとみられるものの「不透明感が残り懸念されているほか、トランプ大統領が2週間以内に書簡を出すといった報道もドル売りの要因」と指摘。「前週末の米雇用統計でドルが買われたので、そのポジション調整の動きもドル・円の重しになっている」と述べた。

11日の海外市場で円相場は145円46銭と5月29日以来の水準まで下落した後、144円33銭まで買われていた。米10年国債利回りは前日比5ベーシスポイント(bp)低下の4.42%程度で引けた。ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%低下し、12日のアジア時間でも一時0.3%安となっている。

三井住友信託銀行米州部マーケットビジネスユニットの山本威調査役は、米CPIで「関税の影響が出てきていないことが示され、ドル安、米金利低下が進んだ」と解説した。

一方、円は海外時間に対ユーロで下落し、一時166円42銭と2024年10月末以来、およそ7カ月ぶりの円安・ユーロ高水準を付けた。

三菱UFJ信託銀行資金為替部マーケット営業課の酒井基成課長は、ユーロは流動性や取引高の観点からドル売りの受け皿になっていると指摘。さらに「欧州中央銀行(ECB)は利下げ終了というシグナルを出しており、タカ派的と捉えられたECB会合結果を踏まえて買われている」と述べた。

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.