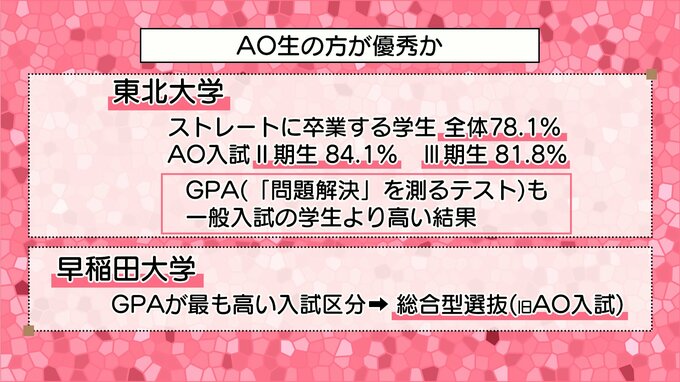

一般選抜より総合型選抜のほうが成績がいい

孫さんによると、大学側が推薦入試、特に総合型選抜を拡大するのは、明確なデータに基づいた判断があるということです。

東北大学や早稲田大学などの調査で、総合型選抜で入学した学生の大学での成績が、一般選抜で入学した学生を上回るという結果が出ています。特に文系学部においてこの傾向は顕著だとしています。

この現象の背景には、大学教育の変化もあります。

従来の一方向的な講義形式から、ディスカッションやグループワークを重視した参加型授業への転換が進んでいて、孫さんが在籍していた早稲田大学政治経済学部では、4人でのディスカッションを行う英語授業が必修となっており、自分の意見を明確に表現し、他者と建設的な議論ができる能力が求められているといいます。

一般選抜で高得点を取る能力と、大学での学習に必要な能力との間にギャップが生じているとして、暗記中心の学習で入学した学生よりも、自ら課題を発見し、解決策を考え、他者と協働できる学生の方が、現代の大学教育により適応できるとしています。

総合型選抜の具体的な選考プロセス

総合型選抜の選考プロセスは複雑です。

まず出願資格として、英語検定試験の成績や高校での評定平均が求められることが多くあります。

早慶レベルの大学では、英検準1級以上やCEFRでB2以上のスコアが必要で、国際教養学部などではさらに高いレベルが要求されるということです。

そして選考の第一段階では、志望理由書の提出が必要です。

立教大学経済学部の例では、2000文字程度で自分の経験と大学での学習意欲を表現することが求められます。

こうした志望理由書では、なぜその大学でなければならないのか、なぜその学部を選ぶのかという明確な理由と、高校時代の具体的な活動実績を関連付けて論述する必要があります。

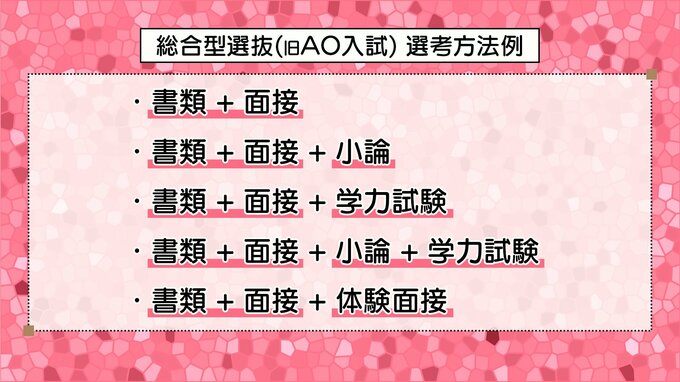

書類選考を通過すると、第二段階として面接、小論文、学力試験、体験授業など、大学によって様々な選考方法が実施されます。

立命館大学政策科学部の政策科学セミナー方式では、実際に大学の授業を受講し、その場でレポートを作成するという実践的な評価が行われるとしています。

グループディスカッションを実施する大学もあり、コミュニケーション能力や協調性も重要な評価要素となっています。

各大学が独自の評価基準を設けているため、1つの対策で複数の大学に対応することは困難です。

早稲田大学の総合型選抜に合格する学生が、必ずしも慶應義塾大学の総合型選抜に合格するとは限りません。

それぞれの大学が求める人材像が異なるため、志望校に特化した綿密な準備が必要となります。

選抜のスケジュール

総合型選抜を受ける場合、一般選抜の対策では乗り切れません。

一般選抜では、高校3年生の冬まで勉強を続け、年明けの試験に臨むのが一般的でしたが、総合型選抜では早いところでは9月から10月にかけて結果が出るため、年内に進路が決定します。

「基本的には総合型選抜で偏差値が高い大学から早く始まっていく傾向にあり、早慶などは早い傾向です。多くが12月には結果が出るスケジューリングなので、基本的には推薦入試を受ける方は年内にはどこかの大学への合格を持っている状態になります」

10月に志望校への合格が決まれば、その後の冬期講習費用や一般選抜の受験料が不要となり、経済的なメリットは大きくなるといいます。

また、受験生にとっても長期間の受験勉強から解放され、残りの高校生活を有意義に過ごすことができるということです。

しかし、総合型選抜への対応は、従来の受験勉強とは全く異なるアプローチが要求されるとしています。

英語検定試験の取得、課外活動への積極的参加、ボランティア活動や研究活動の実績作りなど、高校入学時点から計画的な準備が必要だということです。

これは保護者の教育に対する意識と情報収集能力に大きく依存する部分があり、孫さんは結果として教育格差の拡大を招く可能性も指摘します。

特に地方の高校生にとっては、情報格差が深刻な問題となっているということです。都市部では総合型選抜への対策が充実している一方、地方の高校では十分な指導体制が整っていないケースが多くあるといいます。

英語力の向上や多様な体験活動に投資する家庭も増えています。

ただし、体験活動や課外活動への投資は費用がかかる場合があり、経済格差が教育機会の格差に直結するリスクがあります。

「残念ながら、お金持ちが元々有利だった一般選抜が、お金持ちがもっと有利な入試に切り替わったとみることもできます」

明確な目標や興味を持たない子どもにとっては、従来の一般選抜の方が適している場合もあり、個々の子どもの特性を見極めた進路選択が重要になっています。

自ら興味を持ち考え行動できるように

こうした大学入試の変化は、高等学校教育にも改革を迫っています。

従来の大学受験対策中心のカリキュラムから、探究活動や課題解決型学習を重視した教育への転換が必要となります。総合的な学習の時間の充実や、短期海外研修プログラムの導入など、新しい教育プログラムを積極的に取り入れる高校も増えているということです。

しかし、制度の過渡期である現在、様々な課題も浮き彫りになっているといいます。指導できる教員の不足、評価基準の曖昧さ、地域格差の拡大などは解決すべき問題です。

また、総合型選抜に特化した塾や予備校の出現により、結果として教育費の増大を招いている側面もあります。

孫さんは、変化の激しい時代を乗り切るために保護者は子どもに「勉強」をさせるだけではなく、自ら興味を持ち考え行動できるような教育にも注力する必要性が高まっているとしています。

※この記事は3月28日にTBS CROSS DIG with Bloombergで配信した「まないく」の内容を抜粋したものです。