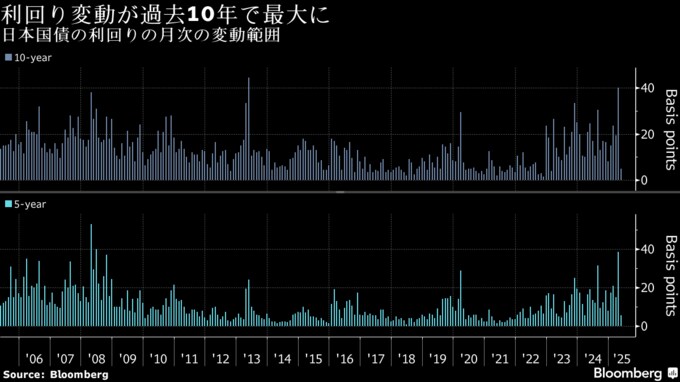

(ブルームバーグ):円金利市場でトレーダーを巡る争奪戦が激しさを増している。金利の急変動で金融業界では幅広く損失が生じた後だけに、ヘッジファンドや投資銀行では経験豊富なトレーダーに対する需要は高い。

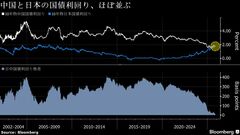

一部の金融機関は高額の報酬を提示。日本銀行による昨年3月の利上げ開始前から始まった人材獲得競争が続いている状態だ。超長期金利が20年ぶりの高水準に上昇(価格は低下)するなど日本国債市場は大きく変動しており、採用活動が熱を帯びている。

英ブルークレスト・キャピタル・マネジメントのMakoto Harimoto氏は、日本事業拡大のためシンガポールに拠点を置くヘッジファンドのモジュラー・アセット・マネジメントにポートフォリオ・マネジャーとして移籍する。ブルークレストからは既に、ロン・チョイ氏が米ヘッジファンド運営会社バリアズニー・アセット・マネジメントに約3000万ドル(約42億9000万円)の報酬パッケージで移籍した。

トランプ米大統領の上乗せ関税発表後に起きた世界的な債券相場の急変動は、長期にわたる日銀の超金融緩和に慣れきった円金利トレーダーの能力を試すと同時に、経験豊富な人材が限られていることを浮き彫りにした。

人材紹介会社モーガンマッキンリーの熊沢義喜ディレクターは、ヘッジファンドによる円金利トレーダーの採用意欲は引き続き堅調だと指摘する。「同じヘッジファンドでも東京とシンガポールで円債トレーダーを配置するケースもあり、採用意欲が衰える気配はない」と説明。実績のあるトレーダーについては「需要に供給が追いつかない」という。

直近の動きでは、英ヘッジファンドのキャプラ・インベストメント・マネジメントがドイツ証券の舞原正彦氏を採用し、シンガポール拠点のダイモン・アジア・キャピタルは英銀バークレイズから亀山周明氏を採用した。両氏は円金利に連動するデリバティブ(金融派生商品)取引の分野で長年の経験を持つ。

投資銀行も人材確保に動いている。3月に元ドイツ証券の佐藤マーカス弓優気氏がバークレイズ証券に移籍し、海外投資家向けに円金利商品の販売などを担当。バークレイズ証は1月にも米ヘッジファンドのガルダ・キャピタル・パートナーズ出身で、ベテラントレーダーの竹村陽一氏を採用した。バンク・オブ・アメリカ(BofA)にはバークレイズ証で円スワップ取引の責任者だった坂元脩也氏が入社した。

市場関係者は3月中旬にかけ、今後の日銀の追加利上げと利回り曲線(イールドカーブ)のフラット(平たん)化を予測していたが、米関税対策として石破政権が財政出動を迫られるとの観測でイールドカーブはむしろスティープ(傾斜)化し、多くのトレーダーが損失を被った。新発5年国債と30年国債の利回り差は約23年ぶりの大きさに広がるなど、リスク削減の動きから超長期債の金利上昇が加速。円金利トレーダーは、昨年8月に続く試練に直面している。

今後、さらなる市場変動が起きる可能性を示唆する根拠はいくつかある。トランプ大統領の関税政策がどのように進展するか依然不透明であることに加え、米国からの資本流出により日本への資金流入が増加することで、金利取引をより活性化させる可能性がある。

モジュラー・アセット・マネジメントの最高投資責任者(CIO)のジミー・リム氏は「アジアに特化している当社にとって日本は中核的な市場だ」と述べた。「取引機会は今後も拡大していく」として、インフレや日銀の利上げの可能性、地政学的な動向を要因に挙げた。

長期金利の上昇は生命保険会社や年金基金、地方銀行などにとって、米国債ではなく日本国債への投資を検討させる要因となる。財政支出と防衛支出の資金調達需要も高まっている。リム氏はこれらの要因が、市場間の価格差に注目する「レラティブバリュー(相対価値)」取引の魅力を高めるとして、適切な人材を確保し、日本での事業拡大を継続する考えを示した。

--取材協力:Masaki Kondo.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.