(ブルームバーグ):貯金一択が主流だった日本の資産形成が多様化しつつある。けん引するのは10-20代のZ世代など若年層だ。トランプ政権の関税政策で株価が乱高下する中、約30年ぶりのインフレや金融教育の義務化を背景に、親や祖父母世代が敬遠してきた株式や投資信託にも積極的にお金を投じる。

「少子高齢化で社会保障費が逼迫(ひっぱく)して、私たちが老人になった時に大丈夫なのだろうか」。投資信託への投資を始めた理由を、慶応義塾大学に通う小井関明日香さん(19)はこう説明する。日本で長年信用されてきた貯金については、「元本割れリスクはないが、価値の低下という意味で必ずしも安全ではない」と懐疑的だ。

最近の株価変動で、「リスクはあるものだと再認識」したものの、お金を貯蓄に回すことはせず、投資は続けていくと話す。

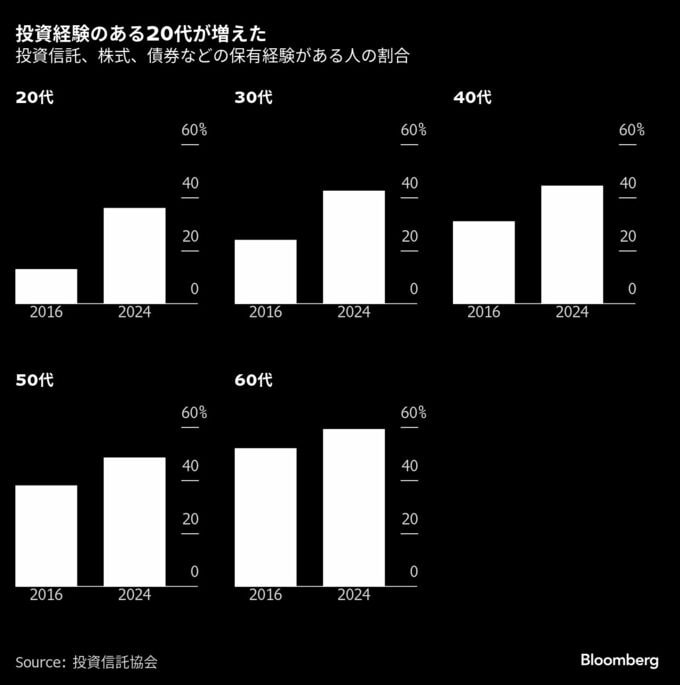

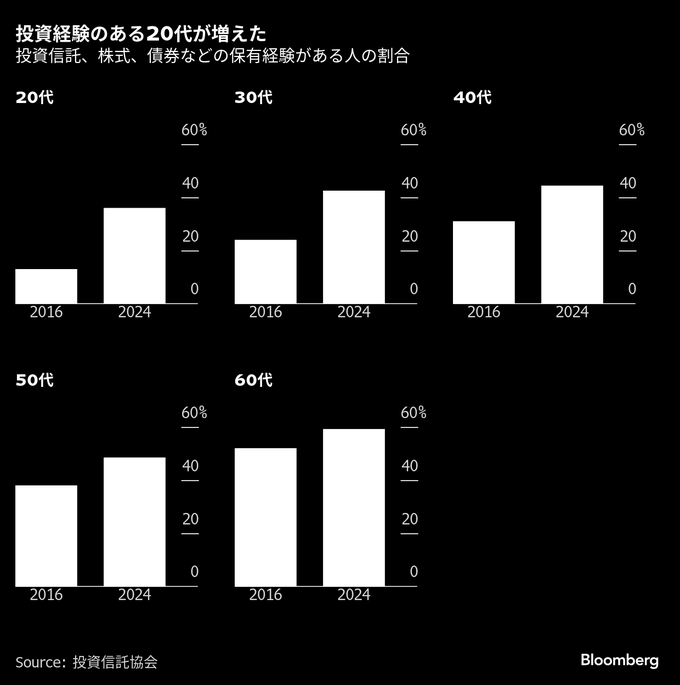

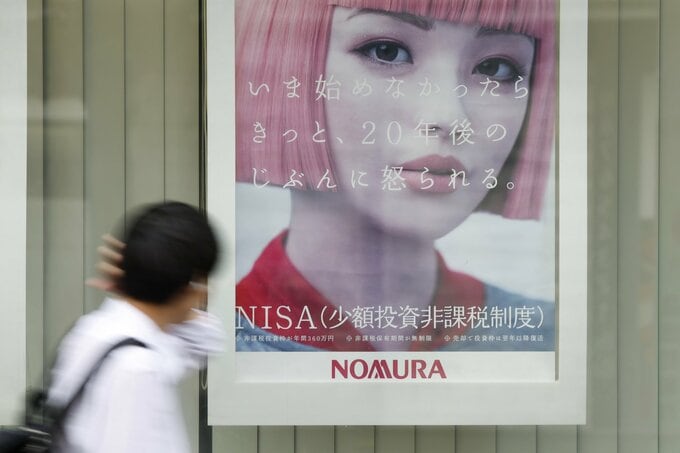

投資信託協会の調査によると、株式や投資信託、債券などの保有経験がある20代の割合は2016年の13%から24年には36%に増えた。政府が金融リテラシー教育を推進し、22年度から高校での金融教育が義務化されたことや、24年に少額投資非課税制度(NISA)の投資枠が拡充されたことなどが若者の投資行動を後押しする。

金融庁によると、24年9月末時点で10-30代が保有するNISA口座数は約740万件と、前年同期と比べて3割弱増加した。1990年代初頭のバブル崩壊後、日本ではリスク資産を避ける動きが続いてきたが、若い世代では、銀行預金やタンス預金の代わりに株式投資を選ぶ人が増えていることを示唆している。

世代交代進む

日本総研の研究員である内村佳奈子氏は、背景に「将来への不安」があると指摘。年金が支給されるのか、また、インフレや円安で資産が目減りするのではないかとの懸念から、若年層が投資に積極的になっているとみる。ネット証券の普及で投資が始めやすくなっているとも話した。

SMBC信託銀行のチーフマーケットアナリストである山口真弘氏は、若年層が将来にわたって積み立てを安定的に進めていくと、「日本株のマーケットでも根強い買い主体になると想定される」と話す。新NISAの追い風もあり、投資家の世代交代が進んできたという。

角川ドワンゴ学園が運営するインターネットを活用した通信制高校、N高等学校とS高等学校では、2019年に投資部を設立した。所属する約100人の生徒が、学校側から支給された20万円をそれぞれ、ファンダメンタルズ分析に基づいて企業に投資する。1年後に元本を学校に返す必要があるが、利益は学生のものになる。

投資部に在籍していた17歳の男子生徒は昨年、投資部の活動の一環で、中古車オークション運営のユー・エス・エスやエレベーターメーカーの守谷輸送機工業などに投資した。ウォーレン・バフェット氏の大ファンで、愛読書は「バフェットからの手紙」だ。若年層に比べて中年層以上の世代の方が投資への偏見が強いと感じているという。

急落にも動じず

若年層が株式投資にポジティブな姿勢を示すのは、バブル崩壊時の日本株の大暴落と長期にわたる株価低迷を知らないからなのではないかという指摘もあるが、直近の株価急落や昨年8月の暴落も目の当たりにしている。

SMBC信託銀行の山口氏も若年層の投資姿勢について「相場の急変に対してもあまり動じていない印象」と話す。若年層では、積み立て投資が主流であるため、相場が下がったから積み立てをやめるという考えにはならないようだと指摘する。

「結婚して、家を買って、子供を育ててといった一昔前なら普通とされていたような生活を送ってみたい」。慶応大学2年生の大玉直さん(19)は投資に興味を持っている理由についてこう話す。学費も不動産も高騰する中、ライフイベントを実現するハードルは高くなっている。

大玉さんは、手元資金がなくまだ投資を始められてはいないが、勉強中だ。「自分のやりたいことをやるためにはお金が必要だと思う」と語った。

--取材協力:Ainsley Thomson.

もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.