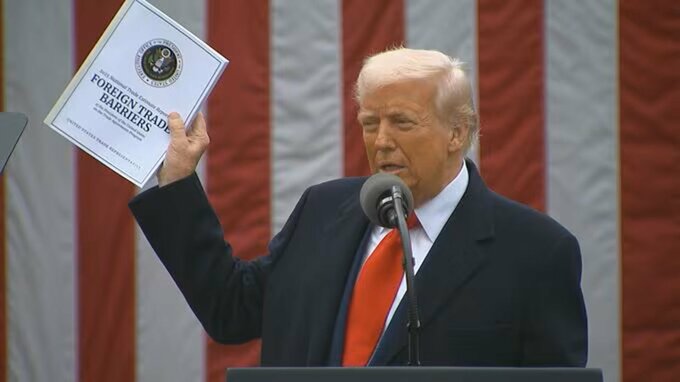

米トランプ大統領は関税を材料にディール(取引)を持ち掛けてきた。

トランプ関税は世界、ひいては新興国に対する米国の影響力低下を一段と加速させる「ダメ押し」となっていく可能性に注意が必要になっていると捉えられる。

「トランプ関税」の新興国経済への影響は?

米トランプ大統領を巡っては、自身を「タリフマン(関税男)」と称するとともに、大統領就任前から公約実現へ外交戦略の手段に関税賦課を材料に相手国に対してディール(取引)を持ち掛ける姿勢をみせてきた。

なかでも、第1次政権以降に対立が激化してきた中国に対しては、2月4日付で中国からのすべての輸入品に20%の追加関税を賦課する大統領令を発令し、先月4日には税率を20%に引き上げるなど圧力を強めた。

また、第1次政権下でNAFTA(北米自由貿易協定)からUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)に組み替えられるも、同協定の下で経済の一体化が進んできたメキシコに対しても関税賦課を辞さない姿勢をみせてきた。

こうした背景には、トランプ氏が米国にとって大規模な貿易赤字とそれに伴う国内産業の空洞化が「国家非常事態」に当たるとの認識を示しており、その解消に向けて関税賦課を材料にしていると捉えられる。

さらに、トランプ氏は相手国が米国からの輸入品に対して課す関税のみならず、非関税障壁を加味した上で相互関税を課すとしていたため、その内容が如何なるものとなるかが注目された。

トランプ氏は2日に相互関税の内容を公表し、原則としてすべての国に対して10%の関税を課した上で、個別に付加価値税(VAT)や為替政策、規制といった非関税障壁などを勘案して『最悪の違反者』と認定した国々を対象に関税率を上乗せするとした。

トランプ氏は最悪の違反者として約60ヶか国・地域を例示しており、そのなかには中国など米国にとって貿易赤字の上位国に加え、日本も含まれている。

なお、25%の追加関税を課す方針を示すも実施が事実上留保されているメキシコについては、相互関税の対象から『当面』外すとしているものの、将来的には課税する可能性があるとしている。

その一方、上述したようにすでに追加関税が課されている中国については、WTOP(世界貿易機関)は平均関税率を7.5%(2024年)としているものの、米トランプ政権は非関税障壁を加味して実質的な関税率は67%に達しているとした上で、相互関税率をその半分に当たる34%と設定している。

ただし、上述したように中国からのすべての輸入品に対して先月から20%の追加関税が課されており、相互関税が賦課されることにより追加関税の水準は54%となり、大統領選で公約に掲げた『最大60%』とした水準に近づくことになる。

米トランプ政権による追加関税に伴う中国経済への影響を巡っては、当初はGDP比 0.3pt弱と内需喚起によって吸収可能と見込まれる水準に留まったものの、先月の税率引き上げ(10%→20%)に伴いこの水準は0.5%強になっている。

そして、今回の相互関税により直接的な影響は最大でGDP比1.5pt 強に達し、中国当局は先月の全人代(第14期全国人民代表大会第3回全体会議)で今年の経済成長率目標を「5%前後」と前年から据え置いたが、そのハードルは大きく高まる。

さらに、米トランプ政権は米中摩擦の背後で対米輸出を拡大させた多くのアジア新興国にも相互関税を課すとしており、中国企業がサプライチェーンの見直しにより生産拠点をアジア新興国に移管してきたことに鑑みれば、対米輸出のみならず、アジア向け輸出にも間接的に影響が及ぶ可能性も予想される。

なお、トランプ氏による相互関税賦課の方針を受けて、対米貿易黒字が比較的大きい上、平均関税率も高いベトナムやインドなどは個別協議を通じてその回避を目指す姿勢をみせてきた。

具体的には、ベトナムは先月末に米国から輸入するLNG(液化天然ガス)のほか、自動車、エタノールに加え、鶏もも肉、アーモンド、りんご、さくらんぼといった農産品に対する関税を引き下げるとともに、第2次政権で政府効率化省(DOGE)を率いるマスク氏が代表を務めるスターリンク社が提供する衛星通信サービス(スターリンク)の試験サービスを許可するなどの対応をみせた。

ただし、現時点においてベトナムは米国からLNGを輸入していない上、米国との間で包括的戦略パートナーシップを締結するも、FTA(自由貿易協定)などの枠組がないことが如何に影響するかは不透明であった。

一方、インドも米国からの輸入品の半分以上を対象に輸入関税を引き下げる方針を明らかにするとともに、その後も米印による二国間貿易協定に向けた協議を前進させるとの考えを示した。

しかし、トランプ氏による相互関税の公表直前にUSTR(米通商代表部)はインドの輸入要件を巡って、国際基準に適合していないと指摘するとともに、品質管理を巡る独自規格の義務化、データプライバシー制度などを理由とする非関税障壁の高さを指摘しており、相互関税に影響を与えることが見込まれた。

こうしたなか、トランプ氏が公表した最悪の違反者リストでは、ベトナムの関税率は非関税障壁を加味したベースで90%、インドも52%とWTOベース(それぞれ9.4%、17.0%)から大幅に高いと評価し、相互関税率をそれぞれ46%、26%としている。

ベトナムを巡っては、米中摩擦の背後で対米輸出を大幅に拡大させるなどその『漁夫の利』を最も得てきたが、仮に対米輸出すべてに46%の相互関税が課されればその直接的な影響はGDP比で12pt 弱と極めて大きい。

ベトナム政府は2月に今年の経済成長率目標を8%に引き上げたが、そのハードルは遠のいたと捉えられる。

一方、インドは輸出依存度が相対的に低く、相互関税に伴う直接的な影響はGDP比で1pt程度に留まるが、関税賦課による国内産業の保護が困難になる上、輸入増による景気に下押し圧力が掛かることも予想され、市場が抱く期待との乖離が一段と進むことも考えられる。

また、ここ数年の米中摩擦やコロナ禍、ウクライナ戦争を受けた世界の分断を受けて、全世界的にデリスキング(リスク低減)を目的とするサプライチェーン見直しの動きが進むなか、ASEAN(東南アジア諸国連合)をはじめとするアジア新興国はその『受け皿』として対内直接投資の受け入れを積極化させた。

さらに、中国経済が勢いを失うとともに中国向け輸出が頭打ちするなか、米国向け輸出の拡大が景気を下支えするとともに対米貿易黒字が拡大したため、トランプ氏にとっては『標的』となりやすい状況にあったと捉えられる。

米国にとって貿易赤字国として上位に当たる台湾、及び韓国に対しては、それぞれの平均関税率は64%、50%に相当するとした上で、相互関税の税率をそれぞれ32%、25%としている。

相互関税による直接的な影響は、台湾にはGDP比で9pt程度、韓国には同1.7pt程度になると試算されるなか、それぞれが直面する地政学リスクやそれに対する米トランプ政権の関与の在り方を含めて地域情勢に様々な形で影響を与えることは避けられない。

ASEAN諸国においても、最悪の違反者リストにタイ、インドネシア、マレーシア、カンボジア、フィリピン、ミャンマー、ラオスが含まれており、それぞれ非関税障壁を加味した平均関税率を72%、64%、47%、97%、34%、88%、95%とWTOベース(それぞれ9.8%、8.0%、11.6%、9.4%、6.0%、7.6%、8.6%)から大幅に高いと評価している。

その結果、各国に対する相互関税率を 36%(タイ)、32%(インドネシア)、マレーシア(24%)、49%(カンボジア)、17%(フィリピン)、44%(ミャンマー)、48%(ラオス)と高水準で設定している。

なお、相互関税による直接的な影響については、タイではGDP比4pt弱、インドネシアでは同0.6pt、マレーシアでは同2.5pt、フィリピンでは同 0.4pt と試算され、経済構造面での輸出依存度や輸出に占める対米輸出比率によって差が生じているが、景気の足かせとなることは間違いない。

一方、アジア以外の新興国を巡っては、第2次政権下で関係が急速に悪化している南アフリカへの対応が注目された。

米国の同国に対する貿易赤字は他の国々と比較して小幅に留まるものの、米トランプ政権は非関税障壁を加味した平均関税率を60%とWTPベース(7.6%)と比較して大幅に高いと評価した上で、相互関税の税率を30%と設定しており、直接的な影響はGDP比で1.2pt程度と試算される。

ここ数年の同国の経済成長率は1%程度で推移するなど主要新興国のなかで見劣りする展開が続いてきたことに鑑みれば、同国経済は一段と力強さを欠くものとなる可能性に注意する必要がある。

また、トランプ氏はウクライナ戦争の早期終結を目指すなか、トルコはロシア、ウクライナの双方と関係を有するなど重要な立ち位置にあり、同国は米国にとって貿易赤字国であるものの、非関税障壁を加味した平均関税率は10%とWTOベース(16.2%)から低く評価するなど、評価に影響を与えた可能性が考えられる。

さらに、米国にとって貿易黒字国である中南米のブラジルやアルゼンチンなどに対しては、非関税障壁を加味した平均関税率をいずれも10%と評価するなど、WTOベース(それぞれ11.2%、13.4%)から低水準としており、結果的にすべての国に一律で関税を賦課する10%を適用するなど、事実上影響が減じられている。

その意味では、今回の相互関税については貿易赤字の縮小という目的に加え、トランプ政権との関係や政権公約実現に向けた重要度などが左右していると捉えられる。

先行きについては、米トランプ政権が『例外なし』の対応をみせていることに加え、それに伴って多くの国にとって対米輸出のハードルが高まる。

結果、米中摩擦の背後で米国向け輸出を拡大させてきたアジアを中心とする新興国のなかでは、米国向けに代わる輸出先を模索する動きが活発化することが予想され、中国への依存度をこれまで以上に強めていく可能性は高まる。

ただし、足元の中国経済はかつての勢いを失っており、中国当局は内需喚起を通じて外需下振れの影響を相殺することを目指しているものの、中国自身も製造業における『自立自強』を目指す姿勢をみせていることに鑑みれば、各国の対中輸出の伸び余地は限られるのが実情であろう。

他方、アジア太平洋地域においては、RCEP(地域的な包括的経済連携協定)やCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)といった米国が加わらない形での協定が存在しており、これらの枠組における貿易が活発化することが見込まれるとともに、枠外の国々から参加表明の動きが広がっていくことも考えられる。

RCEPにはすでに中国が加盟している上、CPTPPにも加盟申請を行うなど積極的な動きをみせていることに鑑みれば、中国がCPTPPに正式加盟するためのハードルは依然として高いものの、中国への依存度を強める新興国が増える可能性は高まっている。

その意味では、トランプ関税は世界、ひいては新興国に対する米国の影響力低下を一段と加速させる『ダメ押し』となることも考えられる。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 西濵徹)