(ブルームバーグ):日本銀行は19日の金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決めた。植田和男総裁は海外発の不確実性が急速に高まっているとし、追加利上げは今後の経済や物価の動向を見ながら判断していく姿勢を示した。

植田総裁は記者会見で、予想内で強めの春闘の集計結果を含めて賃金・物価はオントラック(想定通り)としつつ、「海外発のさまざまな不確実性がここへきて急速に高まってきている」と指摘した。4月初めには通商政策の内容がある程度でてくるとし、「次回の決定会合ないし展望リポートの中である程度消化できる」と語った。

今後の金融政策運営については、日銀の経済・物価見通しが実現していけば利上げで緩和度合いを調整する方針を改めて表明。通商政策による米国など世界経済や日本経済への影響を見極めた上で、「インフレ・経済見通しにどういう影響を及ぼすかを精査して政策を決めていくスタンスに変わりはない」とも述べた。

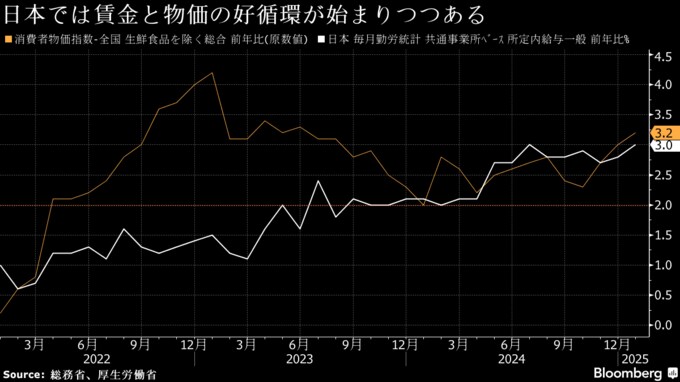

消費者物価は目標の2%を上回る上昇が続き、今春闘の初回集計が2年連続で5%を超えるなど賃上げも好調だ。植田総裁は海外経済の不確実性の強まりに警戒感を示しながらも、食料品などの価格上昇が基調的な物価上昇率に波及する可能性にも言及し、追加利上げのタイミングはデータ次第とオープンな姿勢を示した。

みずほ証券の松尾勇佑シニアマーケットエコノミストは、総裁会見について「あまり市場を動かさないという意味で言えば、中立的な感じで無難に切り抜けた」とみる。トランプリスクは今後利上げを検討する上での重要な要素の一つになるとしながらも、物価に加速感が生じた場合には「5月に動ける可能性をしっかりと取っておいている印象だ」と語った。

円相場は、総裁会見中に一時2週間ぶりに1ドル=150円台に下落した後、対トルコリラでの買いが波及する形で149円台前半に上昇する場面も見られた。

会合では政策金利の無担保コール翌日物金利を0.5%程度で据え置くことを全員一致で決定した。米トランプ政権の関税政策を踏まえ、声明文で「各国の通商政策等の動きやその影響を受けた海外の経済・ 物価動向」をリスク要因に加え、日本の経済・物価を巡る不確実性は引き続き高いとした。

トランプ政権は米国の貿易相手国から譲歩を引き出し、不公平とされる貿易慣行の是正を目的とした戦略を推し進めている。12日には、鉄鋼とアルミニウムの輸入に対する25%の追加関税を予定通り発動。トランプ大統領は16日、全ての貿易相手国に対する広範囲にわたる相互関税と自動車を含む追加のセクター別関税の両方を4月2日に賦課する方針を表明した。

食料上昇が基調物価波及も

会合の声明文では、日銀が重視する消費者物価の基調的上昇率について、2024年度から26年度までの経済・物価情勢の展望(展望リポート)の見通し期間後半には2%の物価安定目標とおおむね整合的な水準で推移するとの見方を維持。植田総裁は、その見通しが上振れれば「緩和度合いの調整を早めるという方向に働く可能性がある」との認識を示した。

また、米を含む食料品などの価格上昇が家計のマインドや予想物価上昇率の変化を介し、「基調的な物価上昇率に二次的な影響を及ぼし得る点は認識しておく必要がある」と指摘。具体的な基調的な物価上昇率は依然としてよく分からないとしつつ、「引き続き努力を続けて、もう少し絞ることができれば適宜公表していくことを検討したい」と語った。

連合が14日公表した今春闘の第1回回答集計の平均賃上げ率は5.46%と前年の初回集計の5.28%を上回り、1991年の最終集計の5.66%以来の高水準となった。植田総裁は「大企業だけでなく、相対的に規模が小さい企業でも高めの賃上げ率が実現しており、賃上げの動きが広がってきている」とし、1月会合時点での見通しにおおむね沿ったものと評価した。

ブルームバーグが4-10日に実施したエコノミスト調査では、今会合での追加利上げ予想はなかった。次の利上げのタイミングは7月の48%が最多で、次いで6月が15%、5月と9月が13%の順。一部で時期を前倒しする動きはあるものの、引き続き半年に1回程度の利上げペースが想定されている。

MCPアセット・マネジメントの嶋津洋樹チーフストラテジストは、高い賃上げによる消費回復が日銀のメインシナリオになってくるはずだとし、利上げは「四半期に一度の展望リポートのタイミングで行うのが最もあり得そうだ」と4-5月会合の可能性に言及した。

(植田総裁の発言を追加しエコノミストコメントを差し替えて更新しました)

--取材協力:氏兼敬子、横山恵利香.もっと読むにはこちら bloomberg.co.jp

©2025 Bloomberg L.P.