石破政権は、①日米首脳会談、②国会での与野党協議、③春闘交渉、の3つのイベントにおいて、当初の予想を覆すような成果を導いている。まだ7月の参議院選挙を控えてはいるが、ここまでは難関突破に何とか成功している。首相の「受けることばかりやっていると国は滅びる」という発言通りに、易きには流れず、政策の正常化に成功してほしい。

難関突破

あまり評価はされていないが、筆者は石破首相が予想外に健闘していると思う。昨秋の衆議院選挙後には、「石破政権は短命だ」とコメントしていた識者も多かった。どうもその予想は裏切られている。内閣支持率こそ上がっていないものの、石破降ろしなどは起こっていない。難関とみられていた注目のイベントを、卒なく乗り切っているからだと思う。筆者は、その様子を主に財政運営の側面からみてみたい。

まず、石破政権にとって最難関とみられていたのは、2月7日の石破・トランプ会談だった。それを無難にこなし、お互いがWin-Winの関係を築こうと約束して別れた。日本に一律のトランプ関税は現時点でかけられていない。まだ自動車、鉄鋼・アルミなどの個別品目に関する関税適用はくすぶるが、関税免除を閣僚間で話し合える関係にはなった。

次に挙げられた難関は、予算案を国会に通すことだった。衆議院が少数与党に転落し、野党の合意なしには予算案は通らなくなった。識者がよく述べていたのは、3月末までの2025年度当初予算案の衆議院通過が難しいという点だ。予算案が通らなければ、石破首相が衆議院を解散する可能性もあった。しかし、3月4日に予算案は、自民・公明党に日本維新の会が賛成して通過する。178万円への所得控除引き上げを主張していた国民民主党は、折り合うことができずに賛成には回らなかった。石破政権は、高校無償化を掲げる日本維新の会と、国民民主党を天秤にかけて、2つの野党の間に競争圧力をつくった。2つの野党が主張を通すためには、与党との妥協が必要になる。妥協すれば主張は通るし、強硬姿勢を採り続ければ主張は通らない。結果的に野党は財政負担を小さくすることを求められた。そして、与党の思惑通りに決着する。

「年収の壁」は削られた

石破政権は、178万円への所得控除の引き上げに対して、160万円の引き上げを提示する。一応、「所得控除を160万円に引き上げる」とメディアでは報道されているが、それは年収200万円以下の階層だけだ。年収200~475万円の階層は160万円ではなく、153万円(しかも2年間の限定)、年収475~665万円の階層は133万円(同)、年収665~850万円の階層は128万円(同)、850~2,545万円の階層は123万円になる。事実上の減税額は各階層とも▲2~▲4万円と小幅になる扱いである。要するに、「178万円まで所得控除を引き上げて娘・息子の働き控えを解消する」ことを名目にした減税の主張に対して、石破政権はそこまでは受け入れなかったのだ。これは、実に賢明な選択だったと筆者は考える。制度が複雑化する問題点は残ったものの、国民民主党の主張は事実上封じられた。

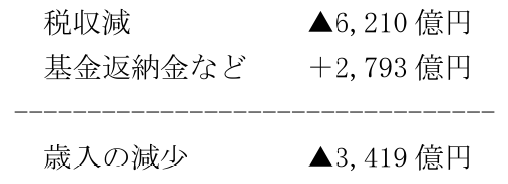

修正された予算案では、所得控除引き上げを織り込んだ後の減収額は▲6,210億円に止まる(修正前税収784,400億円→修正後税収778,190億円)。減収額が小さい理由は、所得控除額が増えて減税になるインパクトが中高所得者にはほぼ及ばないようにしたからだ。

しかし、減収分の3分の1は地方交付税交付金が自動的に減額(▲2,056億円)になる。地方財政へのダメージは免れられなかった。その一方で、国の予算上はネットで▲4,154億円の悪化に止まっている。

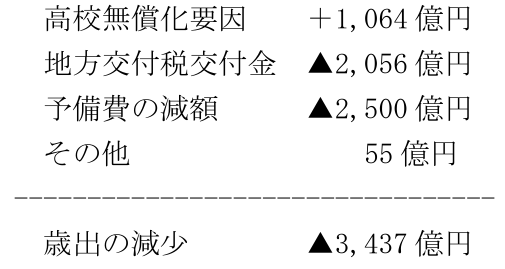

また、日本維新の会の高校無償化の主張を受け入れたことで、一般歳出は1,064億円ほど増加している。無償化の要件にあった所得制限を撤廃したことによる給付対象の拡大のためである。その代わりに予備費1兆円を▲2,500億円ほど減額することで、歳出規模の増加を圧縮した。

これに対して、歳入分の追加としてワクチン生産のための基金からの返納金2,793億円などを用いた。財源確保のための隠し技にみえる。税収減+その他収入増によって、歳入の減少幅は小さくなった。

歳出と歳入の変化幅を合計すると、歳出▲3,437億円-歳入▲3,419億円=▲19億円(四捨五入で少しずれる)になる。この▲19億円はほぼ無視できる金額だと言ってよい。つまり、新規国債発行=財政赤字はほぼ変わらずだった。